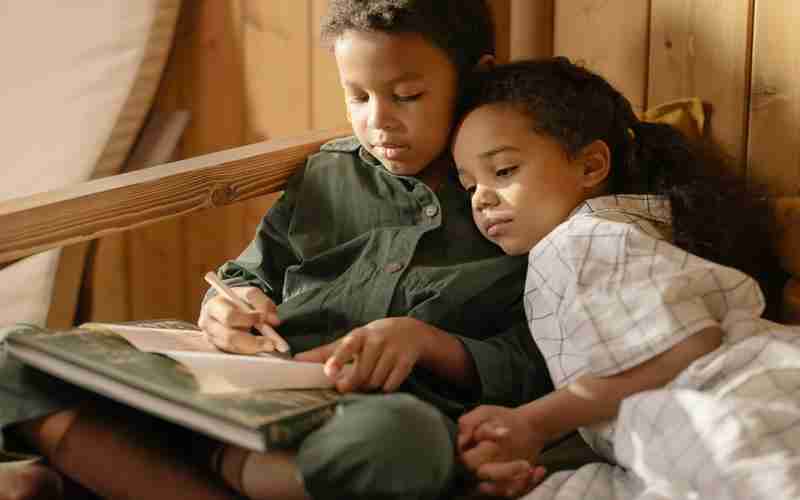

1. 明确孩子是主体:要认识到填报志愿的主体是孩子自己。父母的角色应该是支持和参谋,最终的决定权应交给孩子,因为上大学的是孩子,他们需要对自己的选择负责。

2. 倾听与沟通:家长应该放低姿态,耐心倾听孩子的想法和理由。了解孩子的兴趣、爱好和职业规划,通过开放的对话来理解彼此的立场。

3. 理性分析:双方都应该基于理性分析,考虑专业前景、个人兴趣、就业市场等多方面因素。家长的经验可以提供现实考量,而孩子的兴趣和梦想同样重要。

4. 共同研究信息:家长和孩子应一起收集信息,研究不同学校和专业的优劣,这有助于缩小分歧,找到共识。

5. 尊重与理解:即使意见不一,也要尊重对方的想法。家长应避免强加自己的意愿,孩子也应尝试理解父母的担忧和期望。

6. 设定底线与妥协:在一些非原则性问题上可以寻求妥协,比如地域或学校排名。但对专业选择这样的核心问题,应更倾向于孩子的兴趣和未来规划。

7. 专业咨询:当家庭内部难以达成一致时,可以寻求教育专家或心理咨询师的帮助,第三方的意见可能有助于打破僵局。

8. 保持冷静:在讨论过程中保持冷静,避免情绪化的争执,确保对话在理性和平和的氛围中进行。

9. 决策权的归属:最终,孩子应有“落笔”权,但这个决定应是在充分考虑父母意见后做出的。如果孩子坚持己见,家长应给予理解和支持。

10. 后果共担:让孩子明白,无论选择如何,他们将承担相应的后果,同时也要让他们知道,家庭会是他们坚实的后盾。

通过这些步骤,可以更有效地处理父母与孩子在填报志愿时的分歧,促进家庭和谐,同时确保孩子能够做出最适合自己的选择。

推荐文章

如何通过网络提交高考报名表

2024-12-15不服从调剂的学生该如何应对

2024-12-03如何选购书法工具的技巧

2024-12-02重庆2017高考相关专业就业前景分析

2024-11-28高考成绩查询后,如何规划学业发展

2024-12-23如何查看高校的专业设置

2024-11-11现代语言学的应用领域有哪些

2024-12-12选择新兴专业的风险与机遇

2024-11-20幼儿教育专业的实习内容包括什么

2024-12-26如何了解各大学的专业设置

2024-10-28