1. 原理理解:线差法基于历年院校录取分数与批次控制线(如一本线、二本线)的差值来预测今年的录取趋势。它利用的是院校录取分数与批次线相对稳定的关系,尤其适用于低分段考生,因为垫底或接近批次线的院校录取分数波动相对较小。

2. 数据基础:线差法的有效性依赖于历年高考数据的稳定性。在使用时,需要分析至少连续几年的录取线差,以确保数据的可靠性。如果批次线变化不大,且院校录取模式相对固定,线差法预测较为准确。

3. 分数位置:线差法适合于一本线、二本线附近的考生,尤其是那些分数略高于批次线的考生,因为他们更需要寻找录取可能性大的学校。对于高分段考生,虽然线差法也可用,但可能需要结合位次法等其他方法,因为高分段的录取分数波动可能更大,且竞争激烈。

4. 招生政策和人数:招生政策的变化,如批次合并、招生人数的增减,以及分数线的大幅波动,都会影响线差法的准确性。在招生人数大幅变动或新政策实施的第一年,线差法的预测可能会有偏差。

5. 专业选择:线差法不仅用于选择学校,也可以尝试用于专业选择,但需注意,热门专业的录取线差可能与学校平均线差有显著差异,需要具体分析。

6. 风险评估:线差法存在误差,特别是当高考难度、考生人数、招生计划等发生显著变化时。建议设置一定的误差范围,并结合“冲、稳、保”的策略来降低风险。

7. 综合分析:虽然线差法是一种简单实用的方法,但最好与其他方法如位次法、一分一段表等结合使用,以获得更全面的判断。关注院校的招生简章,了解专业录取规则,如是否设有专业级差,也是必要的。

8. 特殊情况注意:在一些年份,如2015年的四川高考,由于上线人数远超录取人数,导致线差法预测出现较大误差。在使用线差法时,要特别注意当年的高考和录取情况。

线差法在大多数情况下对中低分段考生是一个实用的工具,但需要结合具体年份的高考数据、招生政策及个人目标进行综合考量,以提高志愿填报的准确性。

推荐文章

2022云南高考分数线(22年云南高考录取分数线)

2024-01-23高考剩余名额对考生的影响

2024-11-01如何培养外语的语感

2024-11-30高考补习班的选择标准是什么

2024-12-18信息管理专业的技能需求是什么

2024-12-05财务分析的实用工具有哪些

2024-12-10如何找到适合自己的兴趣和职业方向

2024-12-23专业与就业市场的匹配度如何分析

2024-12-04体育教育专业的职业发展机会如何

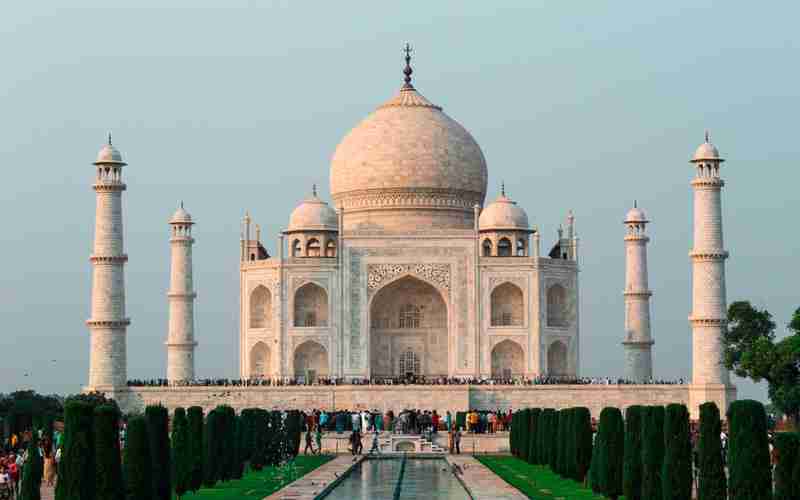

2024-12-07经济全球化对国家的影响

2024-12-05