1. 理解反馈的全面性

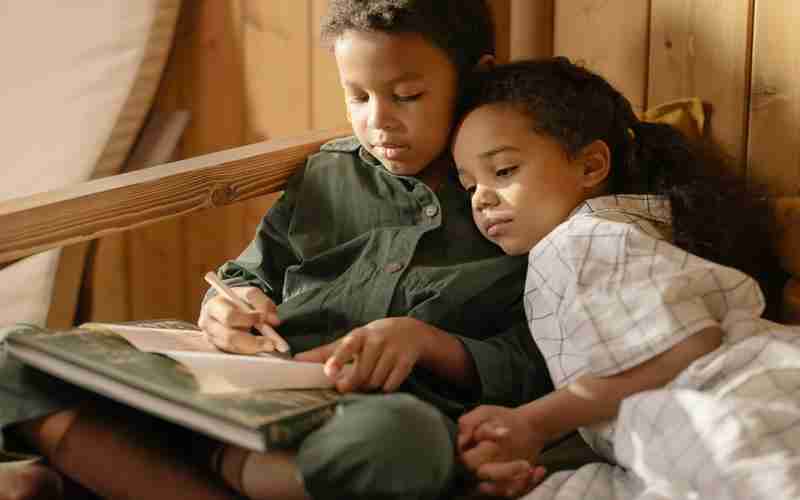

内容与语言并重:反馈不仅关注学生的语言使用,也重视内容理解,体现人本教育理念,鼓励教师展现同理心、接受和尊重学生的多样想法。

三大原则:教师应实践一致性(Congruence)、接纳(Acceptance)和共情(Empathy),在反馈中体现对学生想法的兴趣和理解。

2. 反馈的时机与方式

时机选择:反馈可在讨论开始时、活动进行中(即时反馈)和活动结束后进行,每个时段各有侧重。

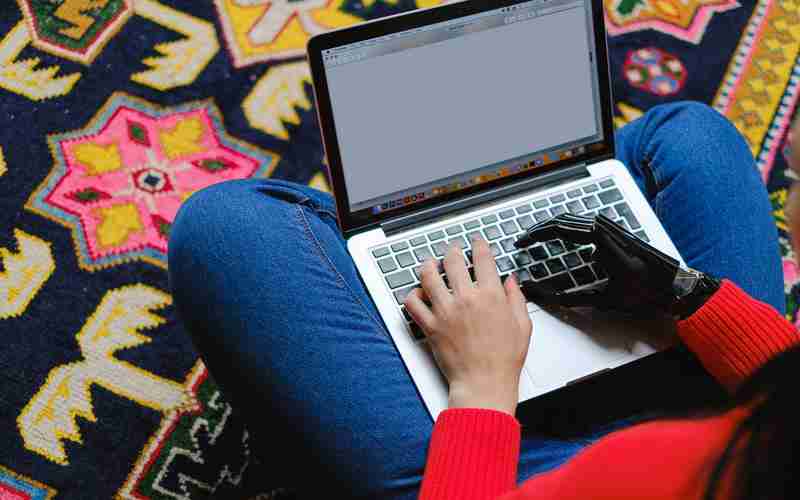

反馈方式多样化:包括师对生、生对生反馈,以及利用技术工具如Plickers进行即时反馈,确保每个学生都能参与。

3. 反馈技巧与策略

提问而非直接告知:通过问题引导学生自我发现,如使用概念澄清问题(CCQ)。

直观手段:利用手势、图表等帮助理解,减少直接语言反馈。

书面反馈:鼓励学生书写答案或评价,促进深度思考。

模型提供:展示正确答案或优秀作品作为学习的范例。

集体与个别反馈结合:平衡集体指导与个性化指导,提升效率。

质量优于数量:注重反馈的深度和建设性,鼓励学生自我反思。

4. 利用技术工具

Plickers等工具:低成本高效地收集学生反馈,确保全班参与,及时了解学生掌握情况,针对性讲解。

5. 调整教学方法

基于学生反馈调整:教师应分析学生反馈,识别教学中的问题,适时调整教学策略和内容。

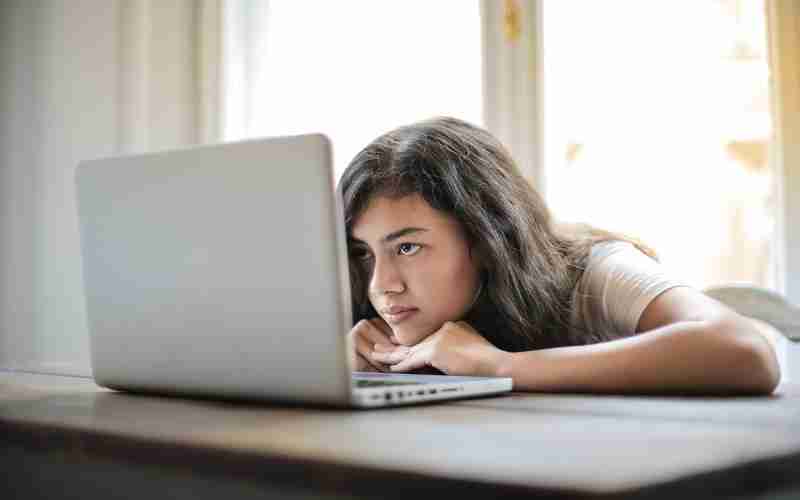

6. 促进学习环境

创建支持性环境:让学生感到安全,敢于表达,不怕犯错,通过反馈促进积极的学习态度。

7. 评估与反馈的结合

形成性评估:在学习过程中持续给予反馈,帮助学生实时调整学习策略。

总结性评估:在课程结束时提供综合反馈,帮助学生总结学习成果,规划未来学习方向。

8. 教师专业发展

提升信息素养:在教育信息化时代,教师需掌握利用技术给予个性化反馈的能力。

通过这些策略,教师可以将反馈转化为学生学习的动力,帮助他们深化理解,提高学习效率,同时促进学生的全面发展。

推荐文章

如何提高高考单招面试表现

2024-11-27如何在网上完成山东高考报名

2024-11-29如何分析一篇散文的结构

2024-12-29天津大学广告学专业的创意课程有哪些

2024-12-052022年山东高考分数线(2023年山东春季高考分数线)

2023-10-04传媒学专业的职业路径

2024-10-31语文作文高考-高考语文作文真题范文

2023-08-24安徽省的高考政策有哪些变化

2024-11-28经济学专业的分析方法有哪些

2024-11-09填报志愿时的心理准备有哪些

2024-12-24