1. 兴趣爱好与个人特长:

兴趣爱好:选择自己感兴趣的领域,因为兴趣能激发学习动力和提高效率。

个人特长:利用个人优势,比如数学和物理能力强的考生适合理工科专业。

2. 专业前景与就业前景:

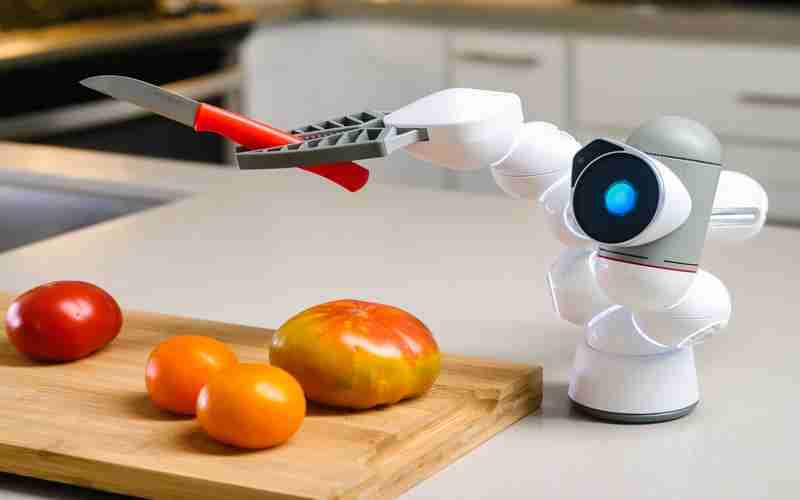

专业前景:关注行业趋势,选择如人工智能、大数据等热门或新兴专业。

就业前景:了解专业毕业后的就业率、薪资水平,结合职业规划选择。

3. 学校实力与地理位置:

学校实力:考虑学校的排名、师资、科研环境。

地理位置:考虑文化氛围、资源、以及个人对城市的好恶,以及是否愿意远离家乡。

4. 家庭经济条件:

考虑学费、生活费等,选择符合家庭经济状况的学校和专业。

5. 录取机会:

根据高考成绩和排名,评估被目标院校和专业录取的可能性。

6. 职业规划与未来发展:

结合个人职业目标,选择有助于未来发展的专业和学校。

考虑专业与未来行业发展的匹配度。

7. 身体条件与特殊要求:

注意专业对身体条件的限制,如视力、健康状况等。

一些专业可能对单科成绩或外语口语有额外要求。

8. 志愿梯度与策略:

高、中、低搭配填报志愿,以减少退档风险,确保有保底选择。

9. 家庭意见与支持:

与家人讨论,考虑他们的建议和期望,但最终决策应基于个人意愿和未来规划。

10. 选考科目与专业匹配:

在改革省份,考虑选考科目是否符合目标专业的要求。

综合以上因素,考生应进行自我评估,了解外部信息,理性分析,做出既符合个人兴趣又有利于未来发展的选择。

推荐文章

国际关系专业的核心知识有哪些

2024-12-03书法中常用的表现技法有哪些

2024-11-23如何提升报考热门专业的竞争力

2024-11-18各大高校如何设定分数线

2024-10-26如何利用浙江新高考政策优化选科

2024-10-26江苏高考.(江苏高考模式)

2023-08-20如何选择一所适合的大学

2024-11-21学校的国际交流项目是否重要

2024-12-11调剂过程中如何与招生办沟通

2024-12-13国际贸易专业需要学习哪些外语

2024-11-29