1. 专业(类)+学校志愿模式的变革:新高考制度下,志愿填报从“学校+专业服从调剂”转变为“专业(类)+学校”,这意味着考生可以更精准地选择自己感兴趣的专业,不再受限于学校的统一招生计划。考生需要更加关注每个专业的选考科目要求,确保自己的选科符合报考条件。志愿数量的增加(如最多可填报96个志愿),要求考生和家长进行更细致的规划和研究。

2. 转专业政策的放宽:近年来,许多高校降低了转专业的门槛,甚至实现“0门槛”转出,这对志愿填报策略有重要影响。考生可能更倾向于先选择一个录取把握大的学校,之后再寻求转入理想专业的机会,这为那些成绩可能不足以直接进入心仪专业的学生提供了更多灵活性。

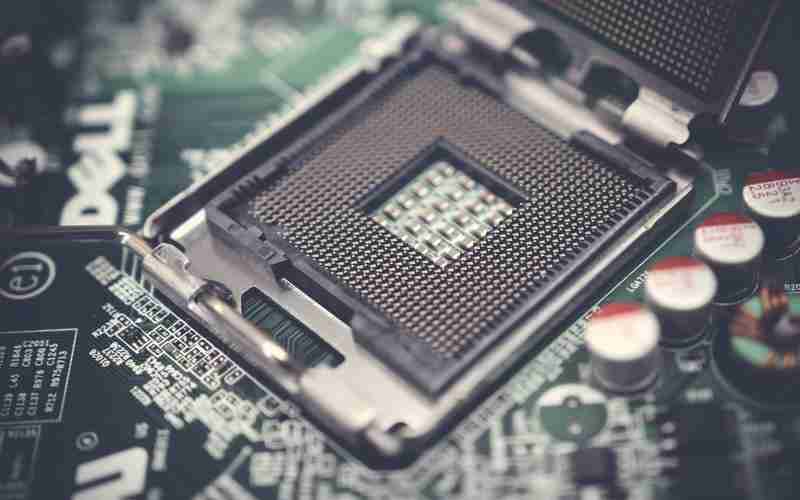

3. 新专业设立与旧专业撤销:教育部每年都会新增和撤销一些专业,以适应国家战略需求、科技发展和社会变化。新增专业往往聚焦于国家战略需要、科学前沿和技术领域,如大功率半导体科学与工程、智能视觉工程等,这些专业反映了未来就业市场的趋势。考生在选择时,应考虑这些新专业的潜力和未来就业前景,而不仅仅是传统的热门专业。

4. 专业选择的理性化:随着专业结构的优化和区域布局的调整,高校在设置专业时更加注重质量和社会需求,这要求考生在填报志愿时,不仅要考虑个人兴趣和特长,还要关注专业的实际应用价值和就业市场的需求,避免盲目追求“新”或“热门”。

5. 信息收集与决策的复杂性:面对专业调整,考生和家长需要收集更多关于新增专业的信息,包括教学质量、师资力量、就业前景等,这使得决策过程更加复杂。没有往年的报考数据作为参考,增加了选择的不确定性,考生需更加谨慎,可能需要直接向学校咨询或参加开放日获取第一手信息。

高校专业的变动要求考生在志愿填报时更加注重个人兴趣、专业前景、学校特色以及政策导向,同时保持一定的灵活性,以适应不断变化的教育环境和市场需求。

推荐文章

调剂后能否继续报考研究生

2024-12-14什么是样本选择偏误

2024-12-23DNA和RNA的主要区别是什么

2025-01-01写作与阅读的关系是什么

2024-12-30物流管理专业的关键知识点是什么

2024-10-23学习方法对高考分数线的影响

2025-01-15高考期间饮食与作息建议

2024-12-23电子信息工程的主要课程有哪些

2025-01-16如何找到适合自己的职业道路

2024-11-24如何理解可持续发展

2024-11-07