高校毕业生的就业率数据是一个复杂的话题,它不仅反映了毕业生的就业状况,还与学校的管理、教育质量、市场需求以及政策导向紧密相关。以下是对相关数据的解读:

就业率的统计与变化

历史背景:1999年,随着高校扩招开始,教育部开始公布就业率,初衷是为了促进高校教育与市场需求的对接。初期的就业率数据较为真实,如2003年部分高校就业率高达95%至100%。

统计方法的演变:就业率的计算后来包括了多种就业形式,如签约、合同就业、灵活就业(包括自媒体等)、读研、留学和定向就业,这导致了就业率的显著提升,平均达到95%左右。但这种统计方式也引发了数据虚高的问题。

数据背后的现实

就业率造假:随着时间推移,一些高校为了应对就业率与招生计划挂钩的压力,开始进行数据造假。例如,西安欧亚学院的事件揭示了这一现象的普遍性。

实际就业情况:实际上,正规就业比例在下降,升学比例增加,落实率下滑,待就业率回升,这意味着真实的就业市场可能不如就业率数据显示的那样乐观。

就业的结构性问题

专业与市场需求不匹配:约66%的毕业生工作与专业相关,表明存在专业设置与市场需求的不适应。新兴行业人才需求大,而某些传统专业则面临过剩。

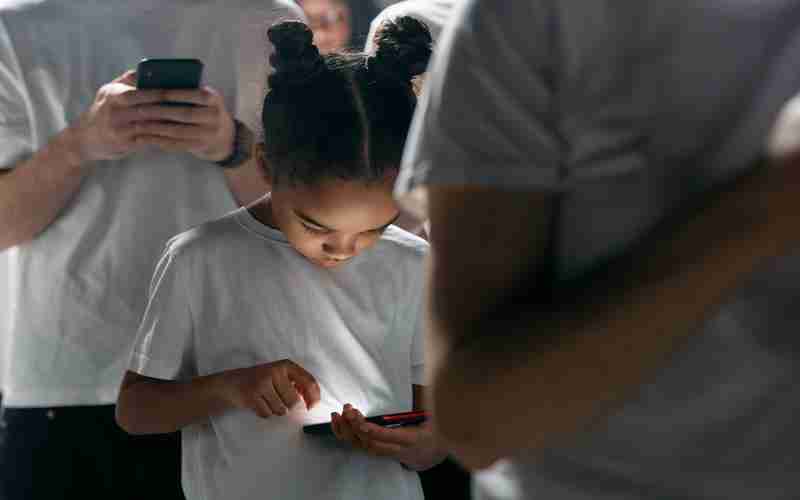

“慢就业”现象:越来越多的毕业生选择毕业后不立即就业,这可能与个人职业规划、对就业市场的观望态度或就业信心不足有关。

就业质量:离职率高和就业满意度低是普遍问题,收入和发展空间的不满是主要因素。

教育投资回报

长期来看:尽管存在就业挑战,本科生五年后的平均薪酬较全国平均水平高出25%,显示高等教育在长期仍有其经济价值。

结论

高校毕业生就业率数据需要综合考虑,它既体现了教育体系的努力,也揭示了教育与就业市场对接中的问题。高就业率背后可能隐藏着数据操纵,而真实的就业质量、专业匹配度、以及毕业生的长期职业发展才是更值得关注的指标。教育机构和政策制定者应关注这些深层次问题,以促进更健康、更真实的就业环境。

推荐文章

高考物理成绩如何影响工程类专业

2024-12-07如何获取各大高校的招生简章

2024-11-21高考志愿填报中,如何判断学校的学术氛围

2024-12-09高考志愿中是否需要考虑地区因素

2024-11-16心理学专业课程都有哪些

2024-12-10社会工作专业的职业发展路径是怎样的

2024-11-25海南高校的就业率如何

2024-12-28物理学的基础课程包括哪些

2024-11-282016高考英语(2016北京高考英语解析)

2023-10-27是否应优先选择父母支持的第一志愿专业

2024-11-07