平衡专业与院校的选择是一个复杂但至关重要的过程,主要取决于考生的个人目标、兴趣、成绩以及对未来的规划。以下是一些关键点来帮助做出决策:

1. 明确职业目标

职业优先原则:如果考生有明确的职业理想,应首先考虑与该职业直接相关的专业。例如,想成为教师的考生应优先选择教育或相关专业,并考虑师范类院校。

专业特长:对于专业特长明显的考生,选择自己擅长和热爱的专业更为重要,这有助于未来的学习动力和职业发展。

2. 考虑学校层次

成绩优异者:如果成绩允许,优先选择名校,即使专业不是最理想的。名校背景在就业市场中往往更具优势。

成绩中上等:没有特别偏好专业的考生,可以将学校放在首位,因为良好的学习环境和资源对个人成长同样重要。

3. 专业与就业的关联度

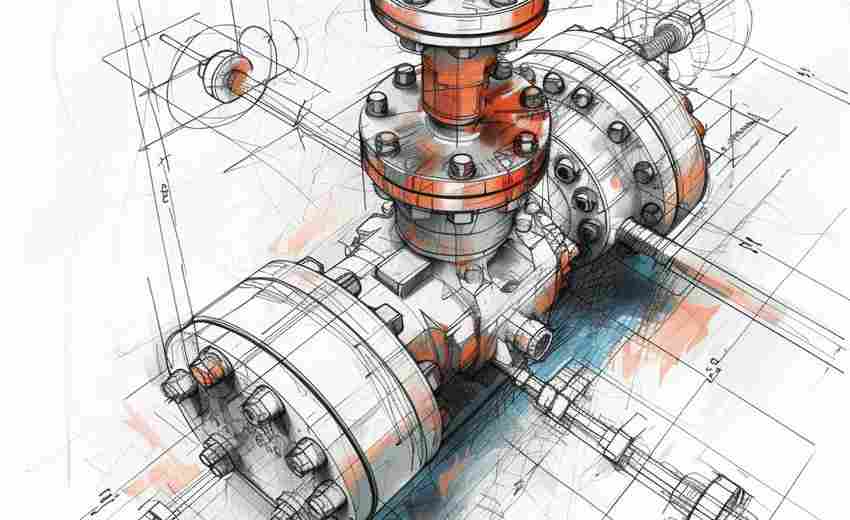

对于专业性强的职业(如医学、工程),专业选择更为关键,应优先考虑专业实力强的学校。

对于管理学、文学等,学校地域和层级可能比专业选择更重要,因为这些领域的就业更依赖于个人能力和网络。

4. 地域因素

地域不仅影响大学四年的生活体验,还可能影响实习机会、就业网络和文化氛围。大城市通常提供更多资源和机会。

考虑未来就业地,选择该地区的学校可以增加就业的便利性和适应性,尤其是医学和师范类专业。

5. 个人偏好与适应性

不喜欢的专业或城市可能会导致学习和生活不愉快,因此个人喜好和适应性也是重要考量。

转专业政策和难度也应提前了解,作为备选方案。

6. 综合平衡

专业学校地域:根据个人情况排列这三个因素的优先级,进行排列组合。

长期规划:考虑长远职业规划,有些专业可能更需要名校背景,而有些则更看重专业技能。

7. 实际操作

利用高考分数,筛选出分数范围内可达到的学校和专业。

研究学校的专业排名、就业率、校友网络等。

考虑参加开放日、咨询会,直接了解学校和专业信息。

8. 备选方案

准备几个不同梯度的志愿选项,以防第一志愿未被录取。

最终,平衡专业与院校的选择需要考生和家长综合考虑以上因素,结合个人实际情况做出最适合的选择。

推荐文章

学习计算机科学的必要技能是什么

2025-01-05什么是专业之间的交叉选择

2025-01-05现代农业科技的前沿研究方向是什么

2024-11-25如何选择高考志愿中的服从调剂

2025-01-10如何有效利用网上资源了解专业信息

2024-11-15高考省排名对职业选择的影响

2024-11-02数据科学的基本知识和技能

2024-12-29社会工作专业的就业选择是什么

2025-01-04620分如何选择适合自己的技术类专业

2024-11-25合肥高校的商业管理专业有哪些优势

2025-01-17