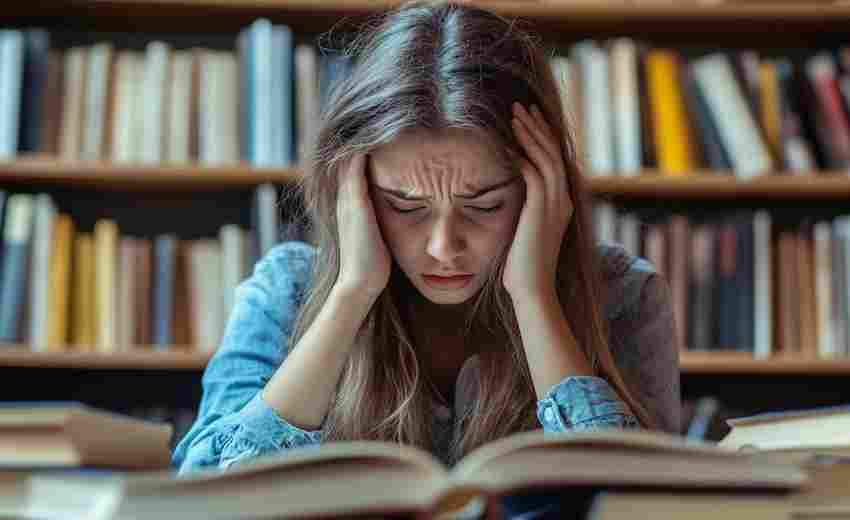

1. 明确孩子是主体:要认识到填报志愿的主体是孩子,家长的角色是参谋。尊重孩子的意愿是基础,因为最终是孩子去学习和生活在这个专业中。

2. 深入沟通,倾听理解:家长应该放低姿态,耐心倾听孩子的想法和理由,了解他们对未来的规划和兴趣所在。孩子也需要理解父母的担忧和期望,这些往往基于他们的社会经验和对稳定性的追求。

3. 教育与现实的平衡:父母和孩子都应考虑教育的长远价值与现实的就业市场。孩子可能更注重兴趣和理想,而父母可能更看重就业前景。双方应探讨如何结合兴趣与就业潜力,寻找最佳平衡点。

4. 信息共享与分析:共同研究专业信息,包括就业报告、专业排名、学校环境等,用事实和数据来支持各自的论点。这有助于双方基于更全面的信息做出决策。

5. 专业咨询:考虑寻求第三方专业意见,如职业规划师或高校招生办公室的建议,以获得更客观的视角。

6. 设定底线与妥协:明确哪些是不可妥协的原则,哪些可以灵活调整。比如,如果孩子对某个领域有极大热情,而该领域并非完全没有就业前景,可以考虑妥协。

7. 父母意见一致:父母之间先达成一致,避免给孩子传递矛盾信息,增加其压力。

8. 决策权的归属:最终的决定权应该交给孩子,但这个决定应该是经过深思熟虑的,且孩子需承担相应的责任和后果。

9. 保持冷静与理性:在讨论过程中保持冷静,避免情绪化的争吵,确保对话的有效性。

10. 考虑未来调整的可能性:即使当前无法达成完全一致,也要让孩子知道,专业选择不是一成不变的,未来还有通过转专业、辅修、考研等方式调整的机会。

通过这些步骤,可以有效地缓解和解决父母与孩子在志愿选择上的分歧,促进家庭和谐,帮助孩子做出最适合自己的选择。

推荐文章

高考平行志愿的历史演变是怎样的

2025-02-03服从调剂是否影响学业成绩

2025-01-11高考作弊的后果与补救措施

2024-11-16专业与兴趣不匹配该如何调整

2025-01-04如何在调剂专业中建立人脉

2025-01-09高考物理(高三物理基础差有哪些补救方法)

2023-12-21电子商务专业的职业发展空间

2024-12-02调剂生的实习机会如何获取

2024-12-02如何判断一所高校的教学质量

2025-01-30陕西省的优势专业有哪些

2024-11-30