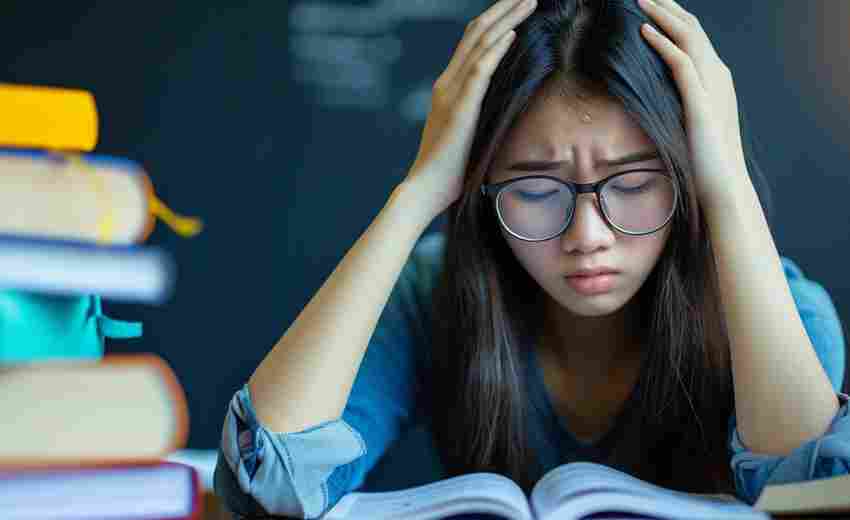

志愿填报与大学选择之间存在着密切且复杂的关系,这一过程不仅关乎个人兴趣、职业规划,还涉及教育资源、地域影响等多方面因素。以下是基于参考内容的综合分析:

1. 个人定位与目标:在志愿填报时,首先应考虑个人的学习实力、兴趣及未来职业规划。实力原则要求考生根据高考分数选择匹配的学校;兴趣原则强调在可能的范围内选择感兴趣的学校和专业;政策原则则提醒考生需关注当年的招生政策和规则变化。

2. 地域、大学、专业的权衡:

专业优先:对于那些明确未来职业方向,尤其是专业性较强的领域(如医学、法律等),专业选择应放在首位。专业学习的深度和质量直接影响到未来的职业竞争力。

大学优先:在不确定专业兴趣或认为大学平台更为重要时,选择一所综合实力强、声誉好的大学更为重要。这可以为学生提供更广阔的资源、更好的学术环境和就业机会。

地域因素:城市或地区的经济发展水平、文化氛围、教育资源等也会影响学生的成长和就业机会。经济发达地区通常提供更多实习和工作机会,以及更开放的视野。

3. 专业选择的影响:

专业优势和就业前景是重要考量,热门专业可能带来心理优势和就业便利,但兴趣同样关键,缺乏兴趣可能导致学习动力不足。

专业设置的灵活性,如大类招生后的专业分流,为学生提供了调整专业方向的机会,适应性更强。

4. 综合决策:志愿填报是一个综合考量的过程,需要平衡个人兴趣、职业规划、学校实力、地域优势等多方面因素。对于不同的人来说,优先级可能不同,比如对于追求学术深度或特定职业路径的学生,专业可能更重要;而对于希望借助大学平台提升自我、探索多种可能性的学生,大学的综合排名和地理位置可能更关键。

5. 运气与信息:虽然个人决策和准备极为重要,但志愿填报也存在一定的不确定性,如分数线的波动、政策变化等。充分的信息收集和对未来的预判能减少这种不确定性带来的影响。

6. 专业服从调剂:在志愿表中,选择是否服从专业调剂也是一个重要决策,它关系到是否能被所填报的院校录取,以及最终可能就读的专业。

志愿填报与大学选择是一个系统性的决策过程,需要考生和家长综合考虑个人情况、未来规划以及外部环境,做出最适合自己的选择。

推荐文章

食品安全管理的重要性

2024-12-03地理信息系统专业的工作内容是什么

2024-10-21高考成绩是否影响研究生入学

2025-02-08北大理工科专业就业前景如何

2025-01-14湖北高考志愿填报对未来发展的影响如何

2024-12-24如何提高提前批次录取的成功率

2025-02-122022高考作文;2022年高考优秀作文800字

2023-10-05如何应对热门专业的竞争

2025-01-21高考志愿中选择艺术类专业的注意事项

2025-01-02何时开始准备高考报名材料

2025-02-08