高考志愿的填报与个人性格的契合度至关重要,它不仅影响学生在校期间的学习体验和成绩,还直接关联到未来的职业发展和生活满意度。以下是几个关键点,说明了性格与专业选择之间的关系:

1. 性格测试的重要性

MBTI性格测评:作为最广泛使用的工具之一,它将性格分为外向(E)与内向(I)、感知(S)与直觉(N)、思考(T)与情感(F)、判断(J)与知觉(P)四个维度,帮助学生理解自己是更适合理论研究还是实践操作,喜欢团队合作还是独立工作。

霍兰德职业兴趣测试、GATB职业能力倾向测试、九型人格测试等也是有效的工具,帮助识别个人的兴趣、能力和性格偏好,从而指导专业选择。

2. 性格与专业适配

外向性格:适合需要人际交往、领导力和沟通能力的专业,如市场营销、管理学、教育学等。

内向性格:可能更适合研究型、技术型或需要深度思考的专业,如计算机科学、科学研究、文学等。

情感主导型:适合需要同理心、创意和人文关怀的专业,如心理咨询、艺术、护理等。

理性分析型:适合工程、会计、数据分析等逻辑性强的专业。

3. 性格与职业规划

选择与个人性格相匹配的专业,有助于未来在职业生涯中找到满足感和成就感。例如,具有高度责任感和组织能力的人可能在行政管理领域表现优异。

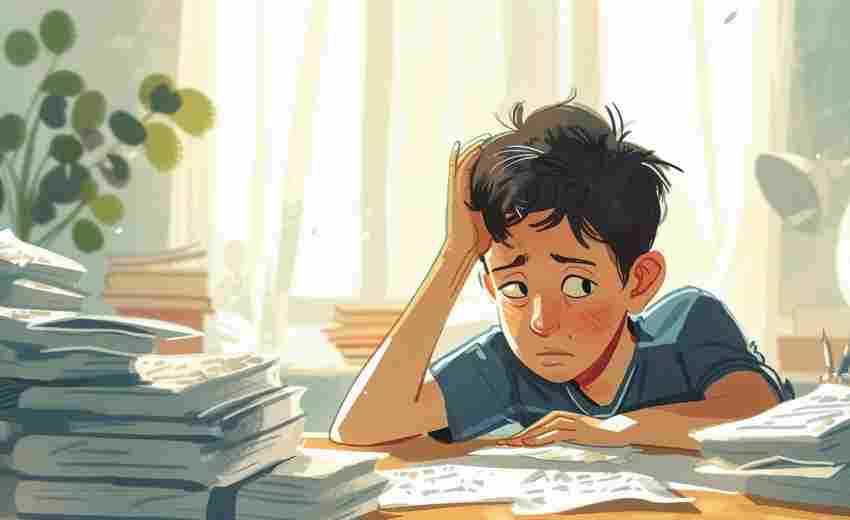

4. 避免盲目追求热门

家长和学生常因追求热门专业而忽视个人性格特点,这可能导致学生在不适应的环境中挣扎,影响学业和职业发展。

5. 综合考虑兴趣与能力

性格分析应与个人兴趣、能力相结合,找到兴趣与性格优势的交集,比如对科学有浓厚兴趣的内向学生可能更适合研究导向的科学专业。

6. 实践与自我探索

通过实习、兼职或项目参与等方式,学生可以更实际地了解不同职业环境,验证自己的性格与专业选择的匹配度。

7. 专业定位测评

在填报志愿前,进行专业定位测评,帮助学生初步了解自己,明确适合的行业方向,减少盲目性。

高考志愿的填报应当是一个综合个人性格、兴趣、能力及职业前景的决策过程。通过专业的性格测试和自我反思,学生可以更精准地选择适合自己的专业,为未来的职业生涯奠定坚实的基础。

推荐文章

参加职业咨询对专业选择的帮助有哪些

2024-12-10高考志愿填报中的安全志愿如何选择

2024-11-27高考政治如何进行资料整理

2024-12-25高考复习中的时间管理技巧

2024-11-24电子工程的主要应用领域有哪些

2025-01-11生物医学工程专业的职业机会有哪些

2025-02-18学长学姐的专业选择经验分享

2024-12-01学习能力和职业发展,专业选择应考虑哪些

2024-10-27高考科目安排(新高考科目安排时间表)

2023-06-24河南成绩单上的信息都包括什么

2025-01-25