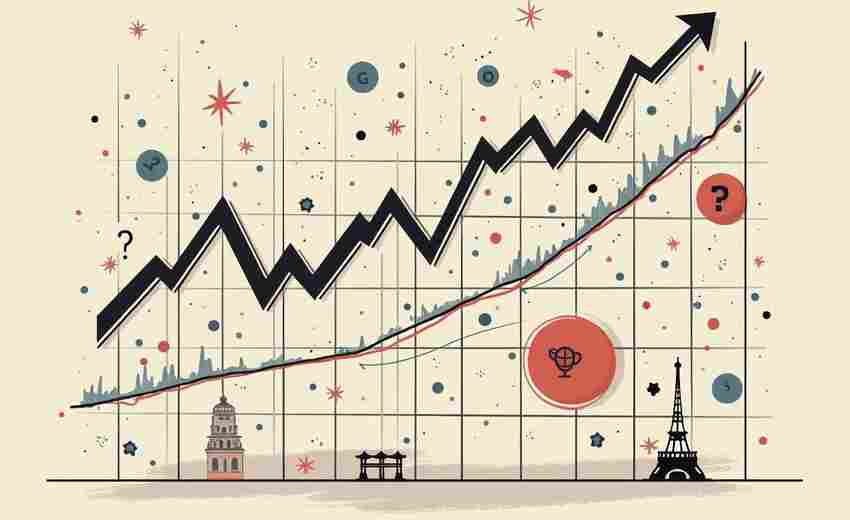

1. 市场需求对应:选择与当前及未来市场需求相匹配的专业,能显著提高毕业生的就业率和职业稳定性。例如,技术、编程、数据分析、环境科学和可再生能源等领域,由于数字化转型和可持续发展的全球趋势,这些专业的毕业生更受市场欢迎。根据世界经济论坛的报告,这些领域的人才需求持续增长,选择这些专业意味着更好的就业机会和职业前景。

2. 教育与社会需求的结合:教育理论家如斯宾塞强调教育应适应社会需求,培养实用技能。随着社会对特定技能的需求变化,如信息技术和环保技术,学生选择这些领域的专业不仅响应市场需求,还能促进个人和社会的可持续发展。

3. 社会适应性:选择紧跟社会和技术进步的专业,帮助学生更好地适应快速变化的职业环境。乌尔里希·贝克的“风险社会”理论指出,现代社会不确定性增加,选择能够应对这些变化的专业变得尤为重要。例如,数据科学和人工智能领域的快速发展要求专业人才具备高度的社会适应性。

4. 风险最小化:从决策理论的角度,以就业为首要考量可以减少未来职业不稳定的风险。赫伯特·西蒙的“有限理性”模型建议在信息不完全时寻求满意解,选择长期需求稳定的专业,是面对不确定性的明智之举。

5. 平衡个人发展与社会责任:虽然关注就业前景,但选择如医疗、教育等领域的专业,既实现了个人职业目标,也体现了社会责任感。这些领域对社会福祉有直接影响,符合罗伯特·普特南的社会资本理论,通过个人努力促进社会整体的健康和稳定。

高考志愿的填报应当考虑社会需求,这不仅关乎个人的就业前景和职业发展,也是对社会负责的表现。通过选择与社会需求相适应的专业,学生不仅能提高自己的竞争力,还能在职业生涯中为社会的进步做出贡献。

推荐文章

旅游管理中的市场细分如何进行

2025-01-17医学影像学专业的主要课程内容是什么

2024-11-02高考定向调剂的热门专业有哪些

2024-10-24小高考美术生常见的心理准备技巧有哪些

2024-12-11江苏省各专业的就业率如何

2025-02-13内蒙古高考报名后如何准备考试

2025-02-18高考志愿填报时要注意哪些细节

2025-02-152012年安徽高考各科平均分是多少

2025-01-31选择实践性强的专业有什么好处

2024-12-29海外留学与专业选择的联系

2024-11-22