1. 明确孩子为主体:要认识到孩子是选择的主体。家长应避免过度干预,而是作为支持和建议的角色出现。

2. 沟通与理解:

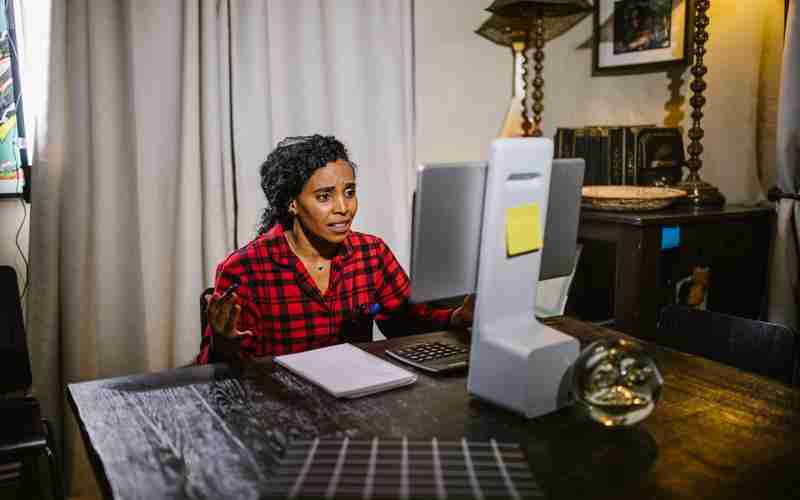

倾听与表达:家长需要耐心倾听孩子的想法和理由,同时清晰表达自己的担忧和期望。双方都应该尝试理解对方的立场。

共同探讨:讨论专业、学校和地域的选择时,基于孩子的兴趣、能力以及职业规划来考虑。

3. 信息共享与分析:

研究信息:一起研究不同专业的就业前景、学习内容、未来发展趋势等,确保决策基于充分的信息。

专业咨询:考虑咨询教育专家或参加志愿填报讲座,获取专业意见。

4. 认知调整:

改变观念:家长应理解大学专业与未来职业并非一对一对应,社会变化快,今天的热门可能不是未来的趋势。

平衡兴趣与现实:结合兴趣和现实考量,找到两者之间的平衡点。

5. 决策过程:

尊重与妥协:最终决定应尊重孩子的意愿,但也要考虑家长的合理建议。如果存在分歧,寻找妥协方案。

决策权:即使家长意见正确,也应让孩子心甘情愿地接受,最后的决定权应交给孩子。

6. 统一家庭立场:父母双方应先达成一致,避免给孩子传递矛盾信息,增加其压力。

7. 心理准备:

接受不完美:认识到没有完美的选择,重要的是做出当前条件下的最佳决定。

未来调整:强调大学不是人生的终点,未来还有转专业、考研、留学等多种可能性。

8. 保持冷静:在讨论中保持冷静,避免情绪化的对话,确保沟通有效进行。

9. 应急计划:讨论并准备应对志愿未被录取的备选方案,减少焦虑。

通过这些步骤,可以有效地缓解和解决高考志愿填报中的冲突,促进家庭成员间的理解和共识,确保孩子能够以积极的心态进入大学生活。

推荐文章

高考成绩复核(高考成绩复核会降低分数吗)

2023-09-05人工智能专业的课程设置如何

2024-12-09高考分数线对不同地区的影响有多大

2024-12-05浙江省211大学的学费是多少

2025-02-15传媒与新闻学的学习内容包括哪些

2025-01-01生物科学与生物技术的关系是什么

2024-12-09如何评估自己的兴趣与职业规划

2025-01-01平行志愿是否影响后续志愿填报

2025-02-14专业认知与社会责任感的关系

2024-12-01陕西高考时间(陕西高考听力考试时间)

2023-09-28