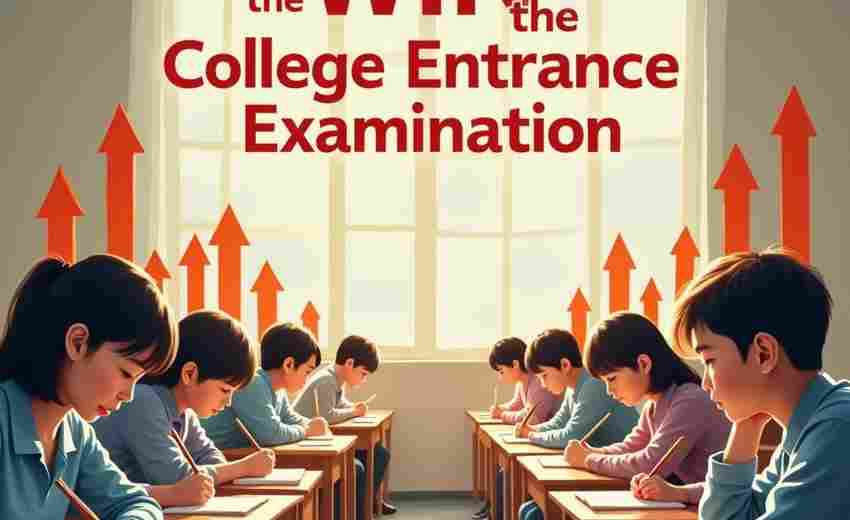

高考志愿填报是一个策略性很强的过程,通常建议采用“冲、稳、保”的策略来确保既能追求理想院校,又能避免滑档风险。以下是处理冲刺和保底志愿的几个关键点:

冲刺志愿

1. 定位:选择冲刺志愿时,考虑那些录取分数线略高于你成绩的院校,一般认为这个差距在35分以内较为合理,但这也取决于当年的考情和你的风险承受能力。

2. 专业接受度:确保即使被这些学校录取,你也能接受可能调剂到的专业。如果不能接受专业调剂,需谨慎考虑。

3. 数据分析:利用往年的录取数据,结合今年的位次和分数情况,进行换算和预估,选择有希望但挑战较大的学校。

4. 位置安排:在平行志愿的填报中,冲刺志愿通常放在靠前的位置,比如第一或第二志愿。

保底志愿

1. 安全性:保底志愿应选择那些录取分数线明显低于你的成绩,且你愿意就读的院校,确保即使前面的志愿全部落空,也能有学可上。

2. 专业满意度:在保底院校中,尽量选择你能接受的专业,确保即使在最坏的情况下,也能获得满意的教育体验。

3. 梯度设置:保底志愿的分数应低于你的实际成绩1020分,具体数值根据省份和年份的录取情况调整。

4. 位置安排:保底志愿放在志愿列表的后部,确保在冲刺和稳健志愿未成功时,还有机会被录取。

综合策略

信息收集:充分了解目标院校和专业的历年录取情况,包括最低分、平均分、位次等。

个人偏好:结合个人兴趣、职业规划和地域偏好来决定哪些学校可以作为冲刺,哪些作为保底。

服从调剂:在冲刺志愿中,如果对专业没有特别要求,建议勾选服从调剂,以增加录取机会。

批次策略:不同批次的志愿填报也应考虑梯度,确保每个批次都有合理的冲刺和保底选项。

模拟填报:利用模拟志愿填报工具,提前演练,调整志愿顺序,直到找到最合适的方案。

记住,高考志愿填报是一个综合考量个人成绩、兴趣、未来规划以及风险承受能力的过程,务必谨慎对待。

推荐文章

大学期间参与科研的好处

2025-02-08高考专业选择时,地理位置重要吗

2024-11-12设计学专业包括哪些方向

2025-02-20的报考年龄限制吗

2025-02-06传媒行业对文科生的技能需求分析

2024-11-23调剂的具体流程是怎样的

2025-01-30高考成绩查询的官方渠道

2024-11-30各科目在高考总分中的比重

2025-02-17语文高考必背(语文高考必背72篇目录)

2023-07-19商业管理的主要理论有哪些

2025-02-18