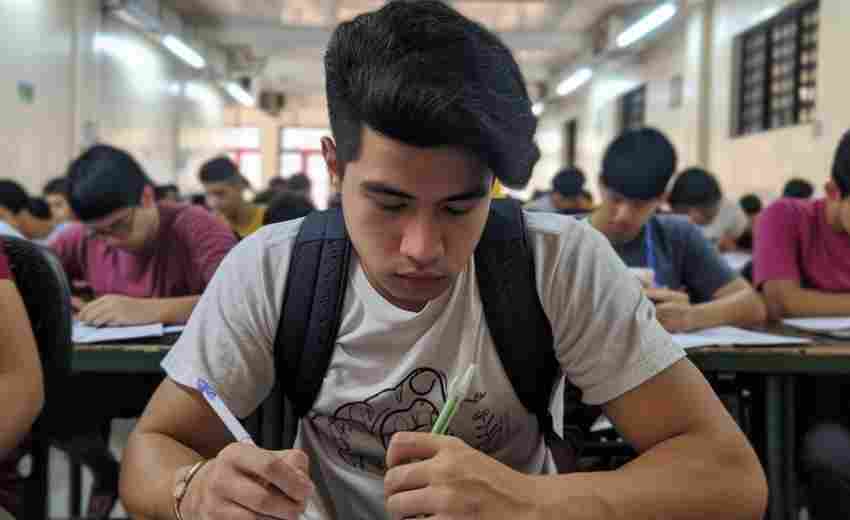

高考成绩在高校招生中扮演着核心角色,但并不是唯一的考量因素。随着高考改革的深入,招生政策变得更加多元和复杂,主要体现在以下几个方面:

1. 多元录取标准:新高考制度下,除了高考成绩,还引入了高中学业水平考试成绩(学考)和综合素质评价作为录取依据。例如,北京采取“两依据一参考”的模式,即高考成绩、高中学业水平等级性考试成绩以及学生综合素质评价。

2. 特殊类型招生:

艺术类招生:2024年起,艺术类专业招生更加注重高考文化成绩与专业考试成绩的结合,部分专业直接依据文化成绩录取,其他则按比例合成综合成绩,高考文化课成绩占比至少50%。

高水平艺术团与运动队:高水平艺术团不再从招生环节选拔,而是从在校生中培养;高水平运动队考生需达到国家一级运动员标准,文化成绩要求提高,体育测试全国统考。

保送生:保送资格严格,且对特定领域如奥林匹克竞赛成员、外国语中学推荐学生等有明确要求,录取时考虑专业特长与匹配度。

3. 新高考制度:新高考改革允许学生根据兴趣和能力选择考试科目,打破了文理分科的限制,增加了选考科目的灵活性,这影响了学生的学习路径和高校的录取考量。

4. 区域差异:不同省份的招生政策和录取分数线存在差异,同一所大学在不同省份的录取标准可能不同,这与生源地的教育水平、招生计划和政策导向有关。

5. 加分政策与特殊政策:虽然高考加分政策在简化,但仍有特定群体如少数民族、烈士子女等可享受加分或特殊政策,这些都会影响最终的录取结果。

6. 高职分类考试:对于职业高等教育,采取“文化素质+职业技能”的评价方式,为学生提供了除高考外的另一条成才路径。

高考成绩虽然重要,但现代招生政策更加强调学生的全面发展、专业匹配度以及特定能力,通过多元化的评价体系来确保招生的公平性和科学性。

推荐文章

高考月经(高考女生推迟月经方法)

2023-08-25学习心理学专业需要注意什么

2024-10-23运动表现与生理指标的关系

2024-10-29如何选择理工类专业与文科专业

2025-02-02志愿填报与大学选择的关系是什么

2025-01-18填报志愿时的心理准备有哪些

2024-12-24高考志愿填报后,如何进行专业选择的自我评估

2024-12-16如何通过赋分表判断专业发展趋势

2024-10-20高考志愿调剂的流程是什么

2024-12-06如何判断专业的实践性

2025-01-01