高考成绩的统计分析是一个复杂但重要的过程,它帮助教育工作者、学生和家长理解成绩分布的模式,评估教育效果,并为未来的学习策略提供指导。以下是几种主要的统计分析方法及其在高考成绩分析中的应用:

1. 总分水平分析:

目的:评估考生整体的学术水平,了解全国或各省份的平均分,最高分和最低分。

应用:通过计算平均分,可以了解一个地区或学校学生的平均水平。这有助于教育部门设定合理的分数线和教育目标。

2. 各科目得分分布:

方法:利用直方图或百分位数来展示每个科目的分数分布,识别高分和低分密集区。

意义:分析各科成绩分布可以帮助识别哪些科目是普遍的强项或弱项,对教学资源分配和课程调整有重要指导意义。

3. 分数段人数统计:

操作:计算每个分数段(如每5分或每10分一段)的人数,形成“一分一段表”。

作用:这种分析能直观展示成绩的集中度,帮助预测一本线、二本线等关键分数线,以及评估升学率。

4. 偏科情况分析:

分析:比较学生在不同科目上的成绩差异,识别偏科现象。

影响:对于偏科严重的考生,学校和教师可以提供个性化的辅导计划,以平衡各科发展。

5. 性别差异分析:

考察:对比男女生在各科目上的平均成绩,看是否存在显著差异。

价值:理解性别对学习偏好和成绩的影响,促进性别平等的教育策略。

6. 标准差与变异系数:

计算:用于衡量成绩的离散程度,了解成绩分布的紧密程度。

解读:标准差较大的科目表示成绩波动大,可能意味着该科目对学生的挑战性较高。

7. 进退步分析:

应用:跟踪学生在多次考试中的成绩变化,识别进步和退步趋势。

目的:帮助学生和教师了解学习策略的有效性,及时调整学习计划。

8. 相关性分析:

考察:分析不同科目成绩之间的相关性,了解学习能力的交叉影响。

意义:例如,数学成绩好的学生可能在物理上也表现优异,这可以指导跨学科教学。

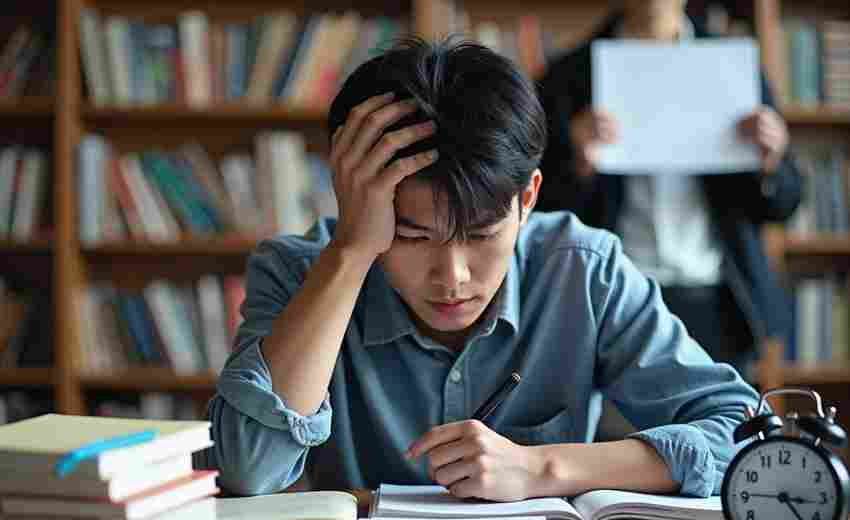

9. 学习态度与方法评估:

非量化分析:虽然不是直接通过数据进行,但通过问卷调查或教师观察,可以间接评估学生的学习态度和方法对成绩的影响。

改进:鼓励良好的学习习惯,提高学习效率。

通过这些方法,高考成绩分析不仅能够反映学生个体的学术表现,还能揭示教育系统中的模式和潜在问题,为教育政策的制定和教学实践的优化提供数据支持。

推荐文章

大学专业与个人性格的匹配度

2025-01-08高校对考生的综合素质要求有哪些

2025-02-27合格性考试的备考误区

2024-12-05如何准备大数据行业的面试

2024-12-06高考库—高库官网下载

2023-11-15如何有效提高被录取的概率

2024-12-13如何判断专业的热门与冷门

2024-12-01如何评价市场营销专业的价值

2025-02-05旅游管理专业的发展趋势是什么

2024-11-28志愿填报时需要考虑哪些个人因素

2024-12-16