从未来就业趋势出发,评估个人能力与专业的适配性需结合行业需求、技能缺口及个人特质,以下是系统化的评估框架及实施路径:

一、未来就业市场趋势与专业需求分析

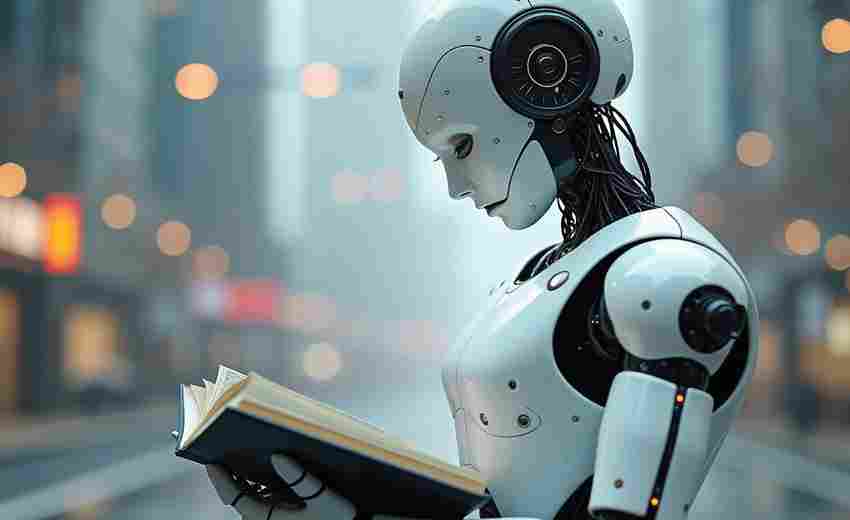

1. 技术驱动型岗位增长

根据《2025年未来就业报告》,人工智能、大数据、网络安全、可再生能源等领域需求显著增长,而传统职位(如行政助理、平面设计师)因自动化逐步减少。适配性评估需关注个人是否具备这些领域的专业技能(如编程、数据分析)或跨学科能力(如“AI+医疗”复合技能)。

2. 人类核心技能的重要性

创造性思维、协作能力、韧性等“软技能”是未来岗位的标配。例如,护理、教育类职位虽需求增长,但更依赖沟通与同理心。需评估个人是否具备与目标职业匹配的软硬技能组合。

3. 行业与地域差异

高收入国家老龄化推动医疗需求,低收入地区劳动适龄人口增加促进教育发展。若专业选择与区域趋势错位(如医学专业在人口年轻化地区发展受限),可能影响适配性。

二、个人能力评估维度与方法

1. 技能与知识匹配度

技术技能:通过标准化测试(如编程能力测试)、项目经历(如参与AI开发项目)评估专业知识的应用能力。软技能:采用行为面试、无领导小组讨论等方式评估沟通、团队协作等能力。2. 兴趣与职业价值观

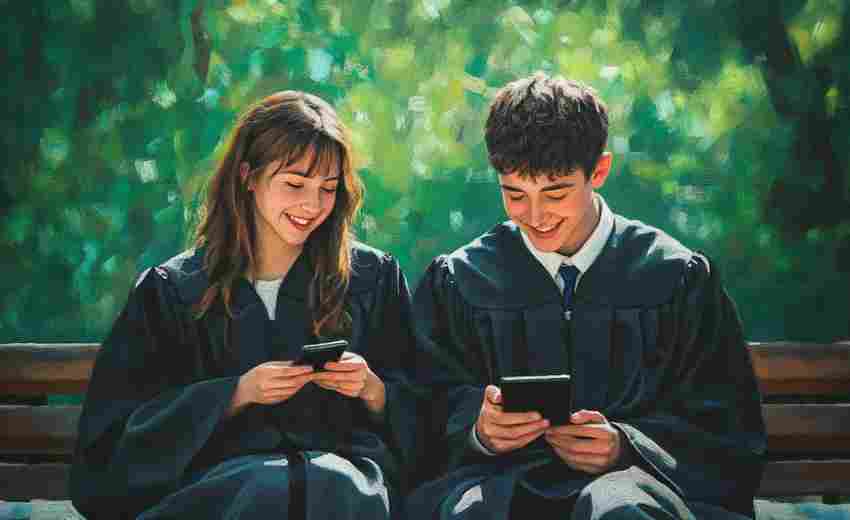

兴趣导向:若个人对人工智能兴趣浓厚且擅长逻辑分析,计算机科学专业适配性更高;反之,若兴趣在人文领域但选择高薪技术岗,可能导致职业倦怠。价值观契合:例如,追求稳定性的学生可能更适合医疗、教育行业,而非高风险的创业领域。3. 性格与工作环境匹配

内向型人才可能更适合研发类岗位(如数据分析),外向型适合销售或管理。通过MBTI等测试分析性格与职业的契合度。三、专业适配性动态调整策略

1. 技能升级与再培训

根据行业需求变化(如生成式AI对设计行业的冲击),及时学习新工具(如MidJourney、Stable Diffusion)以保持竞争力。通过在线课程(Coursera)、企业内训等途径补充技能短板。2. 职业路径的灵活性

制定“T型能力结构”:深耕核心专业(如环境工程),同时拓展跨领域技能(如碳资产管理),以应对绿色经济转型。案例:工学专业学生若发现行业饱和,可转向“智能制造+管理”复合方向。3. 数据驱动的决策支持

参考就业市场报告(如行业薪资排名、岗位缺口数据)调整专业方向。利用职业咨询工具(如人社部就业支持计划)获取个性化建议。四、评估工具与资源推荐

1. 自我测评工具

职业性格测试:霍兰德职业兴趣测试、MBTI。技能评估平台:LinkedIn Skill Assessments、Coursera专项认证。2. 外部反馈机制

360度评估:通过导师、同事等多方反馈修正自我认知。实习与项目实践:在真实工作场景中验证能力与专业的匹配度。3. 政策与教育资源

参与“技能再培训革命”等倡议,获取补贴性培训资源。高校提供的职业规划课程和校企合作项目(如华为“天才少年计划”)。五、案例与启示

正向案例:某学生选择数据科学专业,并通过参与Kaggle竞赛积累实战经验,毕业后进入AI医疗领域,契合行业趋势与个人技能。风险警示:某传统机械专业学生未及时学习工业机器人技术,在自动化转型中面临裁员风险。未来就业市场的适配性评估需以动态视角整合个人能力、行业趋势与教育资源。通过持续学习、灵活调整职业路径,并借助数据工具与政策支持,个人可最大化专业与职业的长期匹配度。

推荐文章

如何平衡个人兴趣与专业选择

2024-12-12就业率、兴趣、分数如何三位一体选专业?

2025-03-15夏季高考与春季高考的考试科目有哪些区别

2024-11-05如何向父母解释调剂的选择

2025-01-02新闻传播学专业的主要课程有哪些

2024-12-09高考志愿服从与招生计划的关系

2025-03-03四川高考线(四川高考重本线)

2023-09-22如何制定个性化的听力训练计划

2025-01-26调剂的条件和要求有哪些

2025-01-13如何备战文科高考的政治考试

2024-12-26