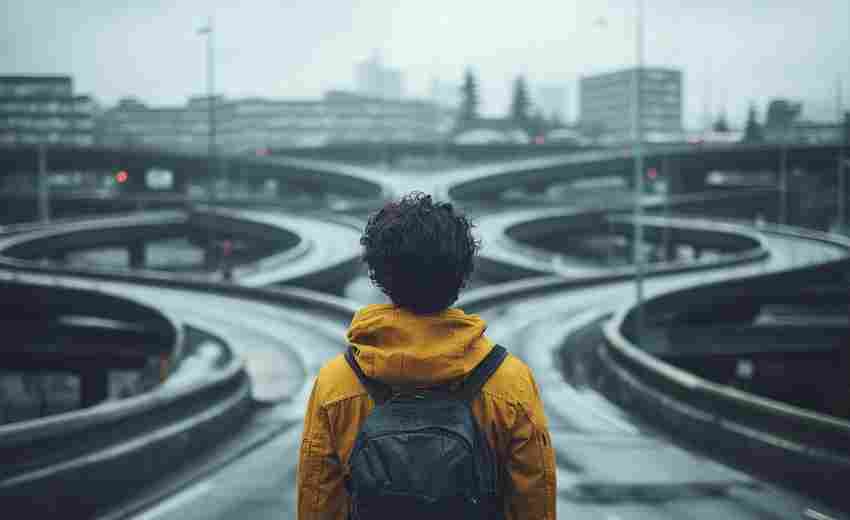

地理位置差异对高校教育资源分布的影响是一个多维度、多因素交织的问题,涉及经济、政策、历史和社会等多重机制。以下从空间格局特征、影响因素及优化路径三个方面进行分析:

一、空间格局特征

1. 集聚性与非均衡性

中国高校教育资源呈现“东密西疏”的分布格局,以“胡焕庸线”为界,东部沿海地区(如长三角、珠三角、京津冀)和中心城市(如北京、上海、武汉)集中了全国大部分优质教育资源。例如,42所“双一流”高校中,57.1%位于东部地区,仅北京和上海就占28.6%。这种分布与区域经济发展水平高度协同,经济发达地区的高校往往经费更充足、科研实力更强。

2. 层级分化的中心-边缘结构

高等教育资源在省级层面多集中在省会城市,如湖南长沙的高校占全省优质资源的70%以上,而西部地区(如成渝、西安)的省会城市成为区域教育资源核心,形成“单中心”分布模式。质量资源(如科研课题、高级职称教师)的集聚程度显著高于数量资源(如高校数量、在校生人数)。

3. 历史传承与政策驱动的叠加效应

新中国成立初期的院系调整和苏联模式模仿,奠定了高校集中于大区中心城市的格局;改革开放后的“重点大学”政策(如“211工程”“985工程”)进一步强化了东部地区的资源优势。例如,国防科工委直属高校的划转提升了工业和信息化相关院校的竞争力。

二、影响因素分析

1. 经济发展水平

经济发达地区通过高财政收入支持教育投入,形成“经济-教育”良性循环。例如,崂山区的教育预算强度是市北区的2倍以上,直接推动其基础教育质量快速提升。而中西部地区因经济滞后,教育经费依赖中央转移支付,资源供给不足。

2. 人口与产业布局

高等教育资源的分布需与人口密度、产业结构适配。东部地区人口密集、产业升级需求高,催生了大量应用型高校和科研机构;中西部地区人口外流导致教育资源利用率低,部分乡镇学校因生源减少而关闭。

3. 政策导向与制度设计

4. 地理与交通条件

偏远地区因交通不便、信息闭塞,难以吸引优质师资和科研项目。例如,农村地区教师流失率高,一师多职现象普遍,影响教学质量。

三、优化路径与挑战

1. 强化政策干预与财政支持

2. 推动资源流动与技术创新

3. 完善评价与治理机制

4. 挑战与矛盾

地理位置差异通过经济基础、政策路径和人口流动深刻塑造了高校教育资源的分布格局。未来需通过政策创新、技术赋能和制度优化,逐步缩小区域差距,实现教育资源在效率与公平之间的动态平衡。例如,借鉴德国“双元制”职业教育模式,将区域产业需求与教育资源布局紧密结合,或通过数字化手段突破地理限制,构建更开放的教育生态系统。

推荐文章

高考填报志愿模拟(免费模拟高考志愿填报)

2024-02-29哪些因素会影响厦门的高考分数线

2024-11-17高考志愿填报咨询和服务有何区别

2024-12-13调剂专业的选择有哪些注意事项

2024-12-07计算机科学专业未来就业前景如何

2024-11-09如何参与高考排名的讨论

2025-01-04选择医学专业的注意事项

2024-12-13高考数学难点如何突破

2025-02-04如何通过了解高校文化选择专业

2024-12-25电子工程硕士的考研要求是什么

2024-12-07