城乡教育失衡作为长期存在的结构性矛盾,深刻影响着师范生的就业选择和发展方向。结合相关研究和现实案例,城乡教育失衡对师范生就业地域选择的启示可总结如下:

一、就业地域选择的两极化趋势加剧

1. 城市虹吸效应显著

城市地区因教育资源集中(如优质学校、高薪资、先进设施)吸引大量师范生,尤其名校毕业生向二三线城市中学扩散,形成“名校生扎堆”现象(如浙江温州中学招聘清北毕业生占比达63.6%),挤压普通师范生的就业空间。

2. 农村地区“需求大但吸引力低”

农村师资长期短缺,但受限于薪资待遇低、职业发展受限(如培训机会少、职称晋升难)、工作环境艰苦等因素,师范生普遍不愿选择农村岗位,导致“有岗无人”与“有人无岗”并存。例如,部分农村学校代课教师占比高达80%,且多为低学历非科班出身。

二、政策导向与个体理性的博弈

1. 政策鼓励与现实的矛盾

国家通过“特岗计划”“公费师范生”等政策引导师范生流向农村,但实际执行中,农村教师流失率居高不下(如服务期满后跳槽率达50%以上)。部分政策因配套措施不足(如缺乏持续的职业培训、晋升渠道单一),难以长期留住人才。

2. 个体选择更趋理性化

师范生倾向于选择有编制保障、福利完善的城市岗位。例如,南京、杭州等城市开出年薪40万吸引名校毕业生,而农村地区因财政薄弱难以匹配同等条件,进一步拉大城乡差距。

三、职业发展路径的多元化启示

1. 打破传统就业思维

城乡教育失衡促使师范生探索非传统路径,如职业教育、在线教育、STEAM课程研发、教育自媒体等新兴领域,避免与名校生直接竞争。例如,职业教育因政策支持(如“双师型”教师需求)成为潜力赛道。

2. 关注中西部与基层机遇

中西部欠发达地区虽竞争较弱,但需权衡职业稳定性与个人发展。例如,部分地方通过“县管校聘”改革优化教师流动机制,为师范生提供基层锻炼机会。

四、应对策略与个人规划建议

1. 提升核心竞争力

强化教学技能(如微课设计、信息化教学)和跨领域能力(如数据分析、双语教学),以应对城市高竞争环境。

2. 关注政策红利地区

优先选择教育经费充足、政策倾斜明显的区域(如广东、浙江等地对农村教师补贴力度较大),或参与“银龄讲学计划”等短期项目积累经验。

3. 平衡短期收益与长期发展

若选择农村岗位,需评估当地教育投入增长潜力(如乡村振兴政策下的基建改善),并利用服务期积累教学经验,为后续职业转型奠定基础。

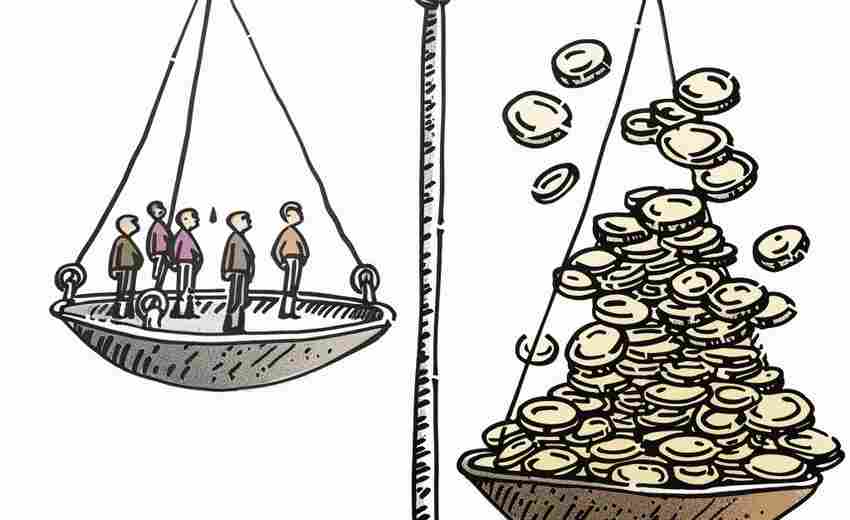

五、社会结构性矛盾的深层反思

城乡教育失衡本质是城乡二元结构的缩影,其解决需系统性改革:

城乡教育失衡倒逼师范生就业选择更趋现实化与多元化。长远来看,缩小城乡差距需政策、社会与个体的协同努力,而师范生需在复杂环境中动态调整策略,结合自身条件与时代需求,找到可持续的职业发展路径。

推荐文章

教育学专业的工作领域有哪些

2024-11-301977年高考的改革建议与展望

2024-10-28报考教师类专业需了解哪些信息

2024-12-02旅游管理专业的热门职业是什么

2025-01-31如何避免高考志愿填报的遗憾

2024-11-04高考志愿填报必读:医学类专业如何匹配个人兴趣

2025-03-21工商管理专业适合哪类高考生报考性格与能力匹配度分析

2025-03-27福建高考排名;福建高考排名对应学校

2024-03-22化学工程专业的实验室工作

2025-03-05城市规划专业的课程设置

2025-01-16