大学专业排名对未来就业有一定影响,但并非决定性因素,高考生在择校选专业时需结合多方面因素综合考虑。以下为关键要点分析及建议:

一、专业排名与就业的关系

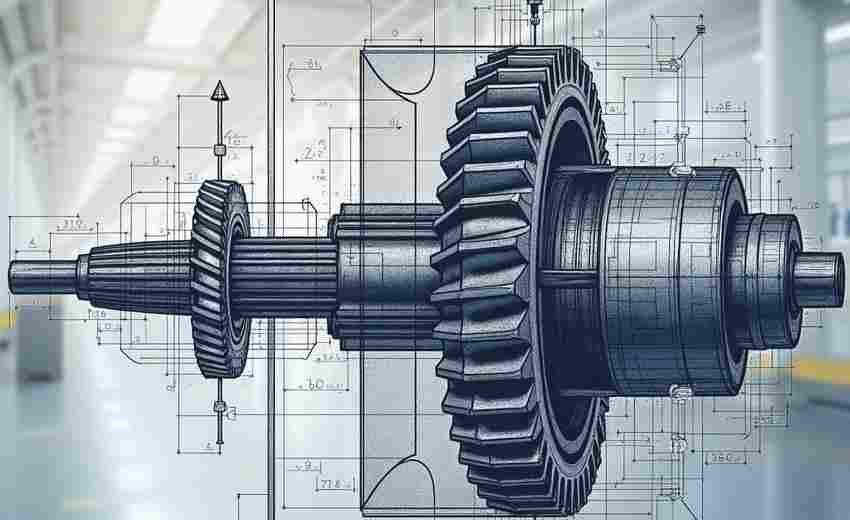

1. 市场需求导向

高就业率专业往往与当前产业趋势和国家战略相关。例如,2024年工科类专业(如能源与动力工程、机械工程、微电子科学与技术等)在就业率榜单中占据主导地位,这与新能源、智能制造等行业的快速发展密切相关。这类专业因技术门槛高、应用性强,毕业生更容易匹配市场需求。

2. 学科评估的局限性

学科排名更多反映高校的科研实力和学术资源,如论文数量、科研项目等,与本科生的就业关联度较低。例如,计算机科学与技术专业排名虽有所下降,但薪资和岗位需求仍保持高位,说明行业需求比学科排名更具实际参考价值。

3. 行业差异

二、高考生择校选专业的核心考量

1. 个人兴趣与职业规划

选择与自身兴趣、能力匹配的专业,避免盲目追求“热门”。例如,医学类专业(如学、医学影像学)虽就业率高,但需长期学习和高强度工作,适合有明确职业目标的学生。

2. 学校综合实力与地域优势

3. 行业动态与就业趋势

关注政策导向和行业报告。例如,新能源、集成电路、护理学等领域的供需矛盾可能导致排名波动。部分专业(如护理学)因招生规模扩大导致就业率下滑,需警惕市场饱和风险。

三、高考生需注意的避坑指南

1. 理性看待“冷热”专业

热门专业竞争激烈且可能随技术迭代降温(如计算机专业对复合型人才需求增加),冷门专业(如农学、地质)因政策扶持或行业回暖也可能逆袭。

2. 关注专业课程与实践机会

例如,自动化专业融合机械、计算机等多领域知识,就业面广;而“假大空”专业(如部分管理类)可能缺乏实用技能培养。

3. 综合评估学校与专业的匹配度

四、总结与建议

专业排名是择校的参考维度之一,而非唯一标准。高考生应立足自身发展,结合兴趣、能力、行业趋势及院校资源,做出理性选择。

推荐文章

如何通过院校历史与行业背景选择二本学校

2025-04-04电子商务的未来发展趋势如何

2024-12-12服从调剂是否影响学费

2025-01-04四川对口高考分数线对报考人数的影响

2025-01-04哪些因素影响专升本招生分数线

2025-01-10调剂专业的就业率如何

2025-01-29生物医学工程是什么

2024-10-24高考复读的费用是多少

2024-12-23电子信息工程专业的应用领域是什么

2024-11-06如何通过实习经验影响专业选择

2025-02-04