大学奖助学金政策对家庭经济困难学生专业选择的影响主要体现在政策导向性、职业发展引导性和经济支持力度三个方面。以下结合最新政策及实际背景分析其具体影响:

一、政策导向性:引导人才流向国家战略领域

1. 资助比例差异化设计

新资助政策通过调整不同类别学校和专业的国家奖助学金资助比例,鼓励学生报考国家急需领域(如基础科学、农林、师范、医学等)。例如,部分高校在资源分配时向基础学科和艰苦行业倾斜,这使得家庭经济困难学生在选择专业时更倾向于这些领域,以获取更稳定的资助支持。

2. 基层就业与学费补偿政策

通过国家助学贷款代偿、基层就业学费补偿等政策(如服务中西部基层满3年可减免贷款或学费),间接引导学生选择与基层需求相关的专业(如乡村教育、农业技术、公共卫生等)。

二、职业发展引导性:强化就业与资助的关联

1. 师范生公费教育政策

教育部直属师范院校的师范生可免除学费、住宿费并享受生活费补助,毕业后需从事教育工作至少10年。这一政策显著提升了家庭经济困难学生对师范专业的偏好,尤其是中西部生源。

2. 专项行业扶持政策

如医学定向培养、农林专业补贴等,部分高校对特定专业提供额外助学金或勤工助学岗位,促使学生基于未来职业稳定性选择专业。例如,农村订单定向医学生项目覆盖学费并补助生活费,吸引经济困难学生报考医学相关专业。

三、经济支持力度:缓解专业选择的成本压力

1. 助学贷款额度提升

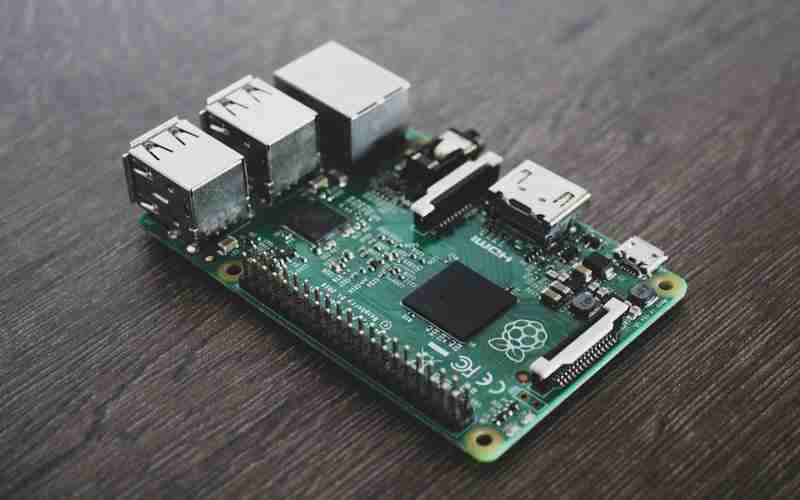

2024年起,本专科生助学贷款最高额度从每年1.6万元提高至2万元,研究生提高至2.5万元。更高的贷款额度降低了学生对高学费专业的顾虑,例如计算机、金融等传统高成本专业可能成为更多家庭经济困难学生的选择。

2. 奖助学金覆盖面扩大

国家助学金标准从3300元/年提高至3700元/年,且退役士兵学生全部纳入资助范围。这一政策缓解了学生的生活压力,使其在选择专业时更少受短期经济因素限制,但仍倾向于就业回报率高的领域(如工科、信息技术)。

四、潜在矛盾与平衡

1. 个人兴趣与政策导向的冲突

部分学生可能因资助政策被迫选择非兴趣专业(如农林、师范),导致学习动力不足。但政策通过“发展型资助”(如国家奖学金、创新项目支持)鼓励优秀学生在国家战略领域深耕。

2. 区域与院校差异

经济欠发达地区高校的资助资源有限,可能影响学生选择本地院校的冷门专业。但政策通过“绿色通道”和动态调整机制,保障学生入学后通过校内资助补充支持。

五、典型案例与趋势

大学奖助学金政策通过经济支持与职业引导的双重作用,显著影响了家庭经济困难学生的专业选择。其核心逻辑是:以资助促公平,以政策调结构,既保障学生的受教育权,又为国家战略领域输送人才。未来,随着政策进一步向“就业导向”和“精准资助”深化,专业选择与国家需求的匹配度将更加紧密。

推荐文章

赋分表对考生未来职业选择的指导作用

2024-12-17复读生如何利用教学设施增强复习效果

2025-03-26高三外语口语训练:影子跟读法与实战模拟

2025-03-24高考体育特长生需了解哪些体育教育专业理论课程

2025-03-19新媒体艺术的特点与趋势

2024-11-05新高考改革的主要内容有哪些

2025-02-252025高考政治哲学原理应用典型例题精讲

2025-03-11理工类与文科类专业的选择有什么不同

2024-11-25如何获取2017山东高考录取的最新动态

2025-01-15河南高考报名后可以退档吗

2025-02-16