在“双碳”目标推动下,工程行业对绿色低碳技术人才的需求急剧增长,高校专业设置也加速向碳中和相关领域倾斜。以下是当前及未来更具发展潜力的高校专业及相关院校推荐,结合政策导向、行业需求及学科交叉性综合分析:

一、能源动力与新能源类专业

1. 新能源科学与工程

发展潜力:聚焦太阳能、风能、氢能等可再生能源技术研发,涉及储能技术、智慧能源系统设计等。我国计划到2025年新能源产业人才缺口达50-100万,岗位涵盖能源系统工程师、新能源项目开发等。推荐院校:华北电力大学、上海交通大学、东南大学(新增碳中和与智能制造实验班)。2. 储能科学与工程

核心方向:研究电化学储能、氢储能等技术,解决可再生能源间歇性问题。全国已有40余所高校开设此专业,西安交通大学为国内首个设立该专业的高校。推荐院校:西安交通大学、天津大学、华中科技大学。3. 氢能科学与工程

应用场景:氢能制备、储存及燃料电池技术研发,尤其在交通和工业领域潜力巨大。推荐院校:华北电力大学、北京化工大学。二、环境与材料类专业

1. 环境科学与工程

核心优势:聚焦减污降碳协同治理,涉及碳排放监测、污染控制技术等。环境工程专业因其对工业流程和三废治理的深度理解,成为双碳领域的热门选择。推荐院校:清华大学、哈尔滨工业大学、同济大学。2. 材料科学与工程

新兴方向:研发低碳建材(如绿色混凝土)、高效光伏材料、储能材料等,支撑新能源设备升级。推荐院校:北京科技大学、中国石油大学(华东)。三、工程交叉学科与新兴专业

1. 碳储科学与工程

学科特色:结合地质学、化学工程与材料科学,研究二氧化碳捕集、封存与利用(CCUS),服务于化石能源低碳化。推荐院校:重庆大学(排名第一)、中国矿业大学(北京)、中国石油大学(北京)。2. 智慧能源工程

技术融合:整合能源系统与人工智能,优化多能互补与能源互联网,提升能源效率。推荐院校:上海交通大学、北京交通大学。3. 建筑与土木工程(绿色方向)

转型机遇:绿色建筑设计、低碳城市规划、建筑能效评估等岗位需求激增,薪资可达20-50k/月。推荐院校:清华大学、东南大学、重庆大学(新增低碳建筑研究方向)。四、电气与自动化类专业

1. 电气工程及其自动化

行业需求:支撑电网改造、智能微电网建设,推动电力系统脱碳。推荐院校:华北电力大学、浙江大学、武汉大学。2. 能源互联网工程

前沿领域:构建数字化能源系统,整合分布式能源与用户侧管理,2021年新增专业。推荐院校:上海交通大学、福州大学。五、跨学科复合型专业

1. 碳经济与碳金融

政策驱动:碳交易市场扩容催生碳资产管理、碳金融产品设计等岗位,需经济学与能源技术复合背景。推荐院校:中国人民大学(首个“碳经济”硕士点)、中央财经大学。2. 双碳+信息技术

技术融合:开发碳数据管理平台、碳排放监测算法,需计算机科学与环境工程交叉知识。推荐院校:香港科技大学(广州)碳中和与气候变化学域、华中科技大学。六、高校布局与政策支持

新增专业与研究院:复旦大学、四川大学等18所高校新增碳中和相关专业;清华大学、华东理工大学成立碳中和研究院,推动产学研结合。国际合作:同济大学牵头“长三角可持续发展大学联盟”,东南大学与伯明翰大学合作培养双碳人才。总结与建议

优先选择成熟专业:能源类(新能源、储能)、环境类(环境工程)课程体系较完善,就业面广。关注交叉学科:如碳储科学与工程、智慧能源工程等新兴专业,政策扶持力度大。结合职业规划:若倾向技术研发,选择新能源或材料专业;若侧重管理/金融,可向碳经济方向拓展。建议考生结合兴趣与行业趋势,参考教育部新增专业名单及高校排名(如重庆大学碳储专业全国领先),提前布局职业路径。

推荐文章

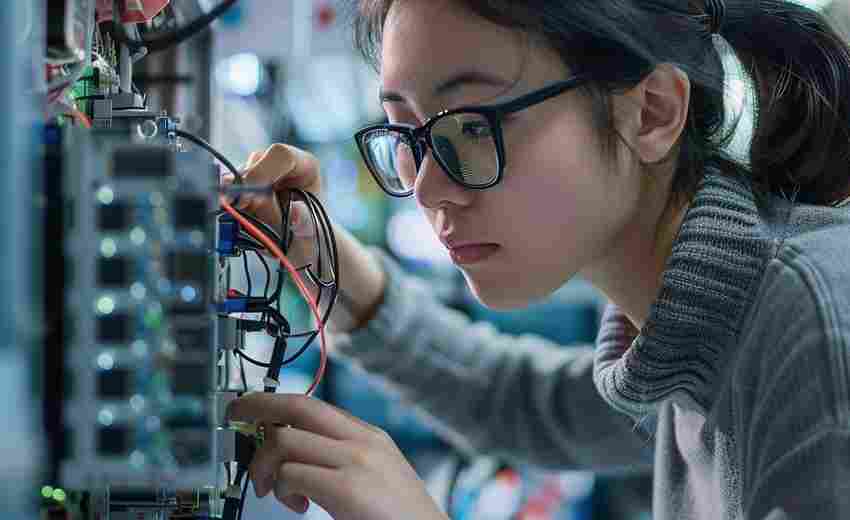

高考生选择硬件工程专业需了解的职业环境健康安全标准

2025-04-05化学工程专业的实验课程有什么

2024-12-19选择专业时,家庭意见应如何处理

2025-02-17河南高考的模拟考试时间安排

2025-01-01如何判断专业的学科发展趋势

2024-11-21如何利用专业排名进行填报

2025-01-26教育学的主要研究方向是什么

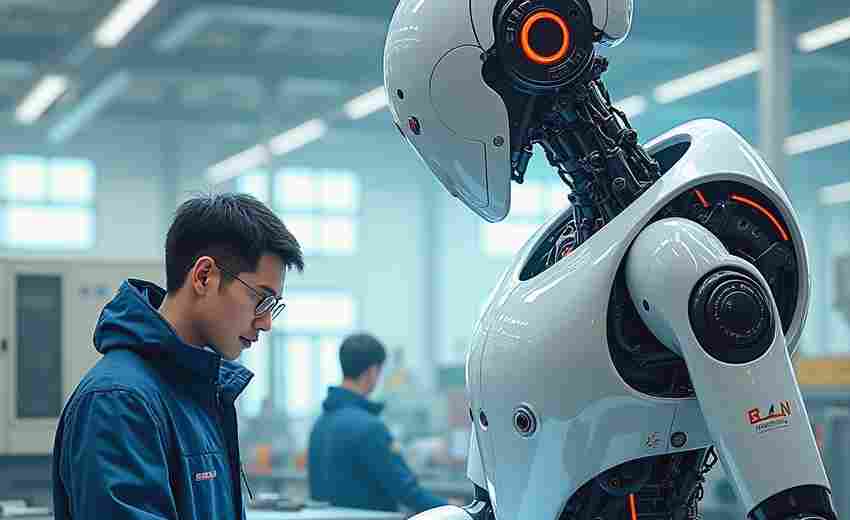

2024-11-22什么是机器学习,它是如何工作的

2024-12-27医学检验技术专业实习机会对职业发展影响大吗高考生择校参考

2025-03-15选择跨专业学习的利与弊

2025-01-02