法学专业“法律+行业”培养模式通过跨学科融合与实践能力强化,有效提升学生的就业竞争力。以下从培养机制、行业适配性、政策支持等角度分析其作用逻辑,并结合具体案例展开说明:

一、跨学科知识融合,构建复合型能力体系

1. 课程设计:法律+垂直领域

通过开设“法学+X”课程(如数字经济合规、涉外法律、知识产权法等),将法律理论与特定行业需求结合。例如,上海政法学院针对制造业、金融业对合规法务的需求,设计“法律+科技”“法律+金融”课程,培养能解决行业痛点的复合型人才。

效果:学生不仅掌握法律条文,还能理解行业运作逻辑,适应企业法务、合规管理等岗位需求。

2. 技术赋能法律实践

西南政法大学等高校开设“科技法学”实验班,培养既懂法律又熟悉人工智能、数据安全等技术的学生。例如,学习如何用AI处理法律咨询、分析案例,提升法律服务的效率与精准度。

效果:满足数字经济时代对法律科技人才的需求,如企业数据合规岗位、法律科技公司研发岗位。

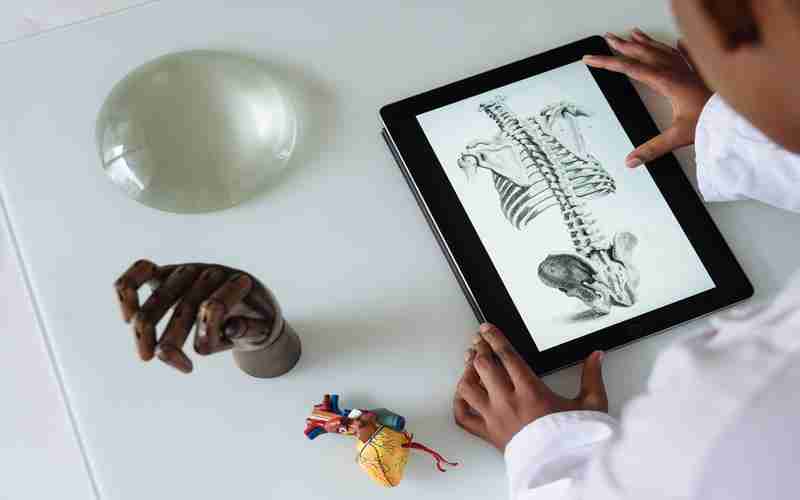

二、强化实践能力,缩短职场适应期

1. 校企合作与实战课程

上海政法学院与律所、法院共建实习基地,40%课程为模拟法庭、法律诊所等实战内容,学生提前接触真实案例。类似地,清华大学“计算法学”项目通过校企合作,让学生在科技公司参与合规项目,积累实操经验。

效果:用人单位满意度高达99.06%,因学生入职即可胜任工作,减少培训成本。

2. 行业导向的就业服务

针对细分领域(如中小企业法务、国际仲裁)开设专场招聘会,精准匹配企业需求。例如,上海政法学院为涉外法务岗位定向输送人才,契合上海自贸区对跨境法律服务的需求。

三、政策与行业趋势的双重驱动

1. 国家战略需求

随着RCEP、一带一路等政策推进,涉外法律、国际仲裁等领域人才缺口扩大。例如,上海政法学院依托临港新片区政策,培养熟悉国际商法和跨境投资规则的学生,直接对接政策试验区岗位。

适配岗位:跨国公司法务、国际律所律师、涉外法律顾问。

2. 新兴行业风口

数字经济合规(如数据安全法、个人信息保护法)、基层法治建设(乡村振兴法律支持)等成为就业蓝海。例如,西南政法大学科技法学实验班毕业生可进入科技公司担任合规官,或参与智慧法院系统开发。

四、典型案例:上海政法学院的“黄金赛道”

五、学生需注意的挑战与应对策略

“法律+行业”培养模式通过跨学科知识、实战能力与政策红利的结合,显著提升了法学毕业生的就业适配性。未来,随着行业需求进一步细分和技术迭代,该模式需持续优化课程设计、深化校企合作,以保持竞争力。

推荐文章

北京大学的哲学专业有何独特之处

2025-03-04河南文综综合题跨学科知识点整合方法

2025-03-11如何准备复核申请的书面材料

2024-11-19安徽理工大学社会工作专业的职业发展

2025-01-25职业规划在志愿填报中的重要性

2024-12-29金融专业适合什么样的学生

2025-01-10生物医学工程的研究内容

2024-12-20参加艺术类比赛是否能加分

2025-01-16如何处理调剂后的学业压力

2025-02-25留学生活中常见的文化冲击有哪些

2025-03-05