高中信息技术课程与机器人编程基础能力的关联性体现在知识体系互补、能力培养协同以及实践应用融合三个方面。以下从教学目标、核心能力、课程设计及未来趋势等维度展开探讨,并结合相关研究成果进行论述:

一、知识体系的互补性

1. 编程基础与算法思维

高中信息技术课程中的编程模块(如Python、算法设计)为学生提供了基础的编程逻辑和语法知识,这是机器人编程的核心能力之一。例如,网页1提到通过编写聊天机器人程序,学生需掌握变量、循环和条件判断等编程概念。而机器人编程则将这些知识应用于硬件控制,如通过传感器数据处理实现自动化操作(网页31中的智能物流系统设计案例)。

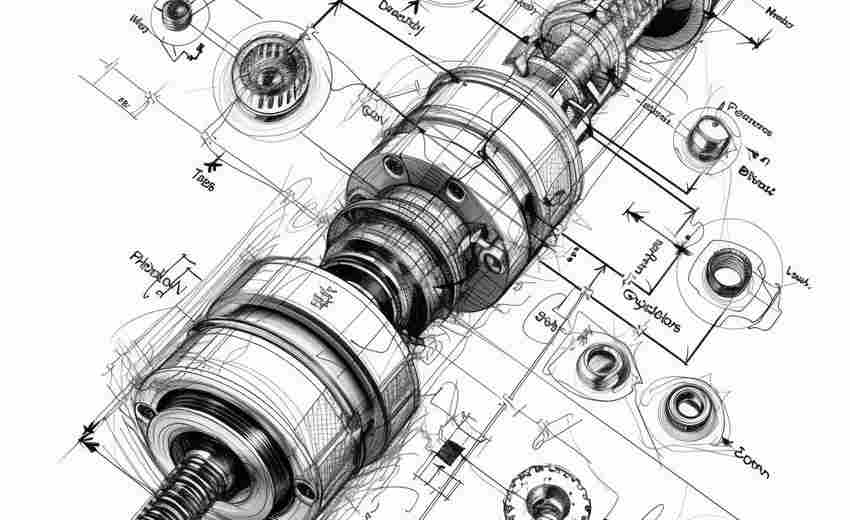

2. 数据处理与硬件交互

信息技术课程中涉及的数据分析、网络通信等内容(如网页22提到的机器学习与数据处理)为机器人编程中的传感器数据解析、多设备协同提供了理论基础。例如,机器人通过摄像头采集图像数据后,需结合图像编码技术(网页41中的图像数字化课程)进行分析与反馈。

二、核心能力的协同培养

1. 计算思维与问题解决能力

高中信息技术课程强调分解问题、抽象建模等计算思维(网页1中的项目式学习案例),而机器人编程则通过具体任务(如网页55提到的竞赛项目)将这一思维转化为实践,例如设计机器人路径规划算法需结合数学建模与逻辑推理。

2. 创新实践与跨学科整合

信息技术课程中的AI应用(如网页22的自动驾驶算法模拟)与机器人编程的硬件创新(网页31的环境监测机器人项目)形成联动。两者的结合要求学生将编程能力、机械原理和实际场景需求融合,如通过Python控制机器人执行垃圾分类任务。

三、课程设计的实践融合

1. 项目式学习与真实场景应用

高中信息技术课程通过虚拟实验(如网页1中的机器学习模拟)和机器人课程通过实体搭建(网页45的EV3机器人结构设计)形成互补。例如,学生在信息技术课中学习算法后,可在机器人课程中将其应用于避障算法的调试。

2. 评估方式的多元化

信息技术课程中的自适应测评(网页1)与机器人编程的项目成果评估(网页31的实践报告)共同构建了过程与结果并重的评价体系。例如,机器人挑战赛中的团队协作评分可反映信息技术课程中信息协作能力的培养效果。

四、未来发展趋势的关联性

1. 人工智能与机器人技术的深度整合

网页22指出,未来信息技术教育将更注重AI与机器人技术的结合,例如通过深度学习优化机器人决策能力。高中阶段的信息技术课程可为学生提供AI基础(如神经网络原理),而机器人编程则成为技术落地的载体。

2. 职业导向与创新能力储备

机器人编程的竞赛成果(网页55提到的白名单赛事)与信息技术课程的综合素养评价(网页44的升学加分政策)共同服务于学生的职业发展。例如,掌握Python和机器学习的学生可在机器人工程、自动化等领域具备竞争优势。

五、挑战与优化建议

1. 教学资源整合不足

当前部分学校存在信息技术课程与机器人编程割裂的问题(网页11提到的教师能力不足)。建议通过跨学科教研活动,设计融合性课程模块,例如将Python编程与机器人控制实验结合。

2. 师资能力提升需求

信息技术教师需加强硬件交互与机器人控制的知识储备(网页48提到的机械原理基础)。可通过校企合作引入工业机器人案例(网页48的PLC编程实践),提升教学实用性。

高中信息技术课程与机器人编程基础能力的关联性体现在知识互补、能力协同与实践融合中。未来需通过课程整合、师资培训及评价创新,进一步强化两者的协同效应,为学生构建从理论到应用的全链条技术素养培养体系。这一方向不仅符合信息技术教育智能化、个性化的趋势(网页1、22),也为培养未来科技人才奠定基础。

推荐文章

服从调剂后如何适应新环境

2025-02-02知识在左,实践在右——高考综合素质的平衡

2025-04-01高考改革后,如何准备综合评价

2025-01-26高考专业选择与职业规划的关系

2024-12-12核工程专业的技术难点在哪里

2025-01-06如何进行职业兴趣测评

2025-02-12高考期间手机存放的正确方式与建议

2025-04-06高考英语复习的有效方法有哪些

2024-12-03媒体传播的基本理论有哪些

2024-11-29客户需求理论在高考特长学科培养中的实践意义是什么

2025-04-03