一、学科设置与市场需求的结构性矛盾

1. 学术导向与技能需求的脱节

我国高等教育体系长期以培养学术型人才为目标,课程设置偏重理论化和通识教育,而社会对技能型人才需求更迫切。例如,计算机、人工智能等热门行业急需大量实操型人才,但高校课程中理论课占比过高,学生需通过自学或实习补充实践能力。部分专业如旅游管理、电子商务等因缺乏专业壁垒,毕业生面临“毕业即失业”困境。

2. 冷门专业供需失衡

高校为追求学科齐全或响应政策要求,保留大量就业率低的传统专业(如哲学、历史学),而新兴领域(如智能制造、数据科学)的专业设置滞后。例如,2024年差评最多的专业中,旅游管理、英语等因市场需求萎缩位列前茅,而高端制造业相关专业虽需求旺盛,却因师资和实践资源不足难以扩招。

二、排名机制对专业发展的误导

1. 商业排行榜的扭曲影响

国际大学排名(如QS、泰晤士)过度强调论文数量、国际化比例等指标,导致高校盲目增设易产论文的学科(如材料科学、化学),忽视工程类、人文社科类专业的实际价值。例如,中国人民大学因排名劣势被迫增设化学系以提升数据指标,而法学、经济学等传统优势学科反被边缘化。

2. 学科评估与就业反馈脱节

教育部门对高校的评估体系中,就业率、产学合作等指标权重较低,部分高校为维持专业存续,继续扩招就业前景不佳的专业(如生物科学、环境工程)。2024年调研显示,仅66%毕业生认为工作与专业对口,部分冷门专业对口率不足40%。

三、社会认知与政策调控的滞后

1. 学生与家长的“热门专业”误区

考生倾向于追逐短期热门专业(如金融、计算机),导致部分领域人才过剩。例如,2024年IT/互联网行业仍是毕业生首选,但实际岗位增速已放缓,而智能制造、新能源等领域人才缺口达30%以上。

2. 政策调控与行业动态的错位

尽管教育部门提出“一校一案”优化专业设置,但部分高校仍存在“跟风”现象。例如,2022年撤销的925个专业点中,多为传统工科和管理学专业,而新兴的AI、大数据专业因师资不足难以快速填补需求。

四、改进方向与建议

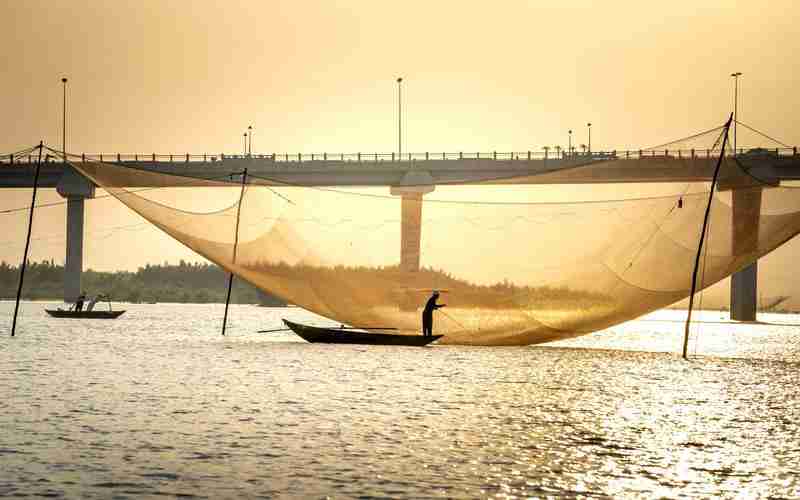

1. 强化市场需求导向

建立高校与行业的动态反馈机制,例如山东建筑大学通过94.5%的专业匹配度实现高就业率,其经验在于结合区域发展需求(如建筑、能源)定制培养方案。

2. 优化评价体系

减少对商业排名的依赖,增加就业质量、产学合作等指标的权重。例如,中国科大主动撤销与自身定位不符的英语、考古专业,集中资源发展优势学科。

3. 推动实践教育

扩大双师型教师比例,引入企业项目制课程。如医学影像专业通过校企合作更新实训系统,提升学生实操能力。

综上,高校专业排名与社会需求的偏差是多重因素作用的结果,需通过政策引导、市场反馈和教育改革协同解决。未来应更注重专业的应用性和差异化发展,避免“千校一面”的同质化竞争。

推荐文章

如何理解热带与温带气候的差异

2025-02-19素材运用反馈:打造高考作文的黄金比例

2025-04-11高考志愿填报中专业调剂的机遇与风险

2025-03-13影视制作专业:电影制作的流程有哪些

2025-01-16如何提升高考成绩以达到分数线

2025-02-01高考投档对不同专业的影响

2024-11-05高中文科生适合报考金融学专业吗课程衔接指南

2025-03-24文理科交叉专业如何选择高考填报新思路解析

2025-03-26如何通过大数据分析专业前景

2024-12-03设计专业中平面设计与室内设计的区别是什么

2025-02-10