一、招生计划数与分数线的反向关系

1. 计划数增加,分数线下降

当高校在本省投放的招生名额增加时,录取竞争相对缓和。例如,国防科技大学2021年扩招近70%,其投档线可能因名额增加而下调。同理,若某省重点高校大幅增加本地招生计划,该省考生进入这些高校的难度降低,整体分数线可能相应下降。

2. 计划数减少,分数线上升

若高校缩减本省招生名额,考生需以更高分数竞争有限名额。例如,上海交通大学在湖南仅招5名理工科考生,导致分数线远高于招生计划数更多的华中科技大学。这种“僧多粥少”的现象直接推高分数线。

二、计划分配的区域性倾斜

1. 本地化招生政策的影响

许多高校(尤其是省属院校)倾向于在本省投放更多名额以换取地方财政支持。例如,青海大学68%的名额投放本地,显著提升了青海的211录取率。这类政策降低了本地考生进入优质高校的分数门槛,但可能导致外省分数线因名额减少而升高。

2. 部属高校的跨省名额分配

部属高校(如985院校)虽依赖中央财政,但仍可能因历史政策或区域协调需求对某些省份倾斜。例如,东北地区因地理位置和高校集中优势,获得的招生名额远超其考生比例,分数线相对较低。

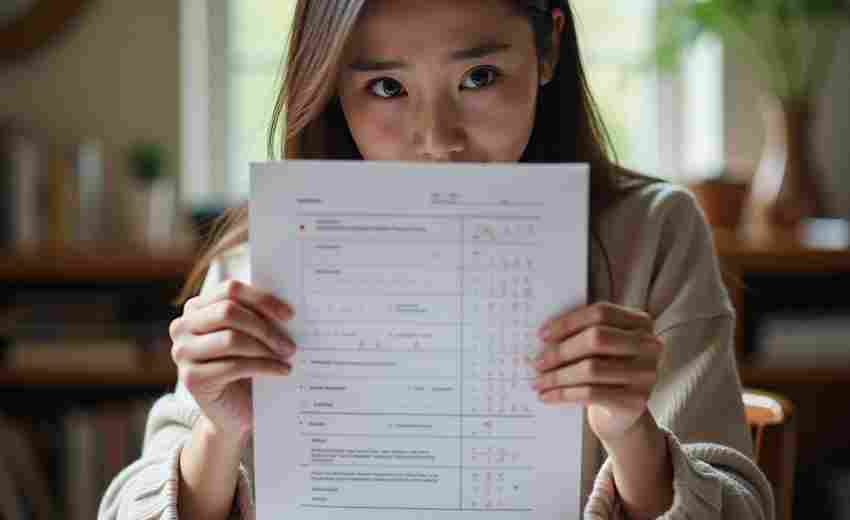

三、招生计划变动与考生心理

1. “大小年”现象

若某校在某一省份的招生计划突然大幅减少,可能导致次年考生因畏惧竞争而不敢报考,反而出现“断档”现象,分数线异常降低(如2018年西安交大在湖南分数线骤降)。反之,计划数稳定或增加的院校更易吸引高分考生,分数线趋于稳定或上升。

2. 计划数与考生填报策略

考生倾向于参考往年录取数据调整志愿。若某校在本省扩招,考生可能将其作为“保底”选项,间接导致该校实际录取分数低于预期。

四、宏观层面的综合影响

1. 教育资源配置与分数线差异

经济发达地区(如京津沪)因高校密集且本地招生比例高,分数线显著低于考生数量多但名校资源匮乏的省份(如河南、广东)。例如,北京211录取率是广东的4倍,直接反映招生计划分配对分数线的决定性作用。

2. 专项计划与政策调整

国家通过“支援中西部协作计划”等政策调剂招生名额,例如从江苏、湖北抽调名额支援中西部,导致输出省份分数线上升,而输入省份分数线下降。

高校招生计划数通过直接调整名额供给、影响区域竞争格局以及改变考生报考心理,对本省分数线产生显著影响。其核心逻辑是:计划数增加→竞争压力减小→分数线降低;计划数减少→竞争加剧→分数线上升。这一关系还需结合考生人数、试题难度、高校层次等因素综合评估。

推荐文章

志愿填报避坑指南:如何识别专业课程设置的隐藏门槛

2025-03-27平行志愿中调剂的机制是什么

2024-10-25高考作文中如何使用典故

2024-12-19退档后如何参与补录及院校选择策略

2025-04-02护理专业的工作压力大吗

2024-11-21什么是翻译专业

2025-01-17志愿填报中的梯度是什么意思

2025-01-02高考调剂与志愿填报的最佳时机是什么

2024-10-25高考成绩波动性如何用时间序列模型预测

2025-03-19报名费发票如何开具

2025-01-15