在高考冲刺阶段,心理健康和情绪稳定是影响考生发挥的关键因素。以下是结合多篇权威资料整理的科学建议,帮生调整心态、缓解压力:

一、心理调适与情绪管理

1. 接纳焦虑,积极暗示

适度焦虑是正常的:心理学研究表明,适度的紧张可激发潜能,但需避免过度焦虑影响状态。自我对话与暗示:每天用“我已充分准备”“我能应对挑战”等语言鼓励自己,增强自信。考生可写下焦虑点并理性分析(如“即使某题不会,其他人也可能不会”),通过自我质辩消除不合理担忧。2. 放松技巧缓解压力

呼吸与冥想:通过腹式呼吸法(吸气4秒、屏息2秒、呼气6秒)快速平复紧张情绪;想象自己身处舒适场景(如海滩、草原)帮助身心放松。音乐与运动:听轻音乐或喜欢的歌曲调节情绪;每天安排30分钟散步、瑜伽等轻度运动,释放内啡肽缓解压力。二、科学作息与健康管理

1. 规律作息,保证睡眠

调整生物钟与高考时间同步,避免熬夜和赖床,午休控制在30分钟内。睡前避免电子设备,可用数呼吸法助眠。若失眠,可尝试背诵课文或公式转移注意力,避免因担忧失眠加重焦虑。2. 合理饮食与环境

饮食清淡营养均衡,多摄入富含维生素C(草莓、菠菜)和色氨酸(香蕉、核桃)的食物,少食多餐避免肠胃负担。创造安静的学习环境,减少外界干扰;家长避免过度关心或频繁询问成绩,保持家庭氛围平和。三、高效复习与目标管理

1. 聚焦当下,分解任务

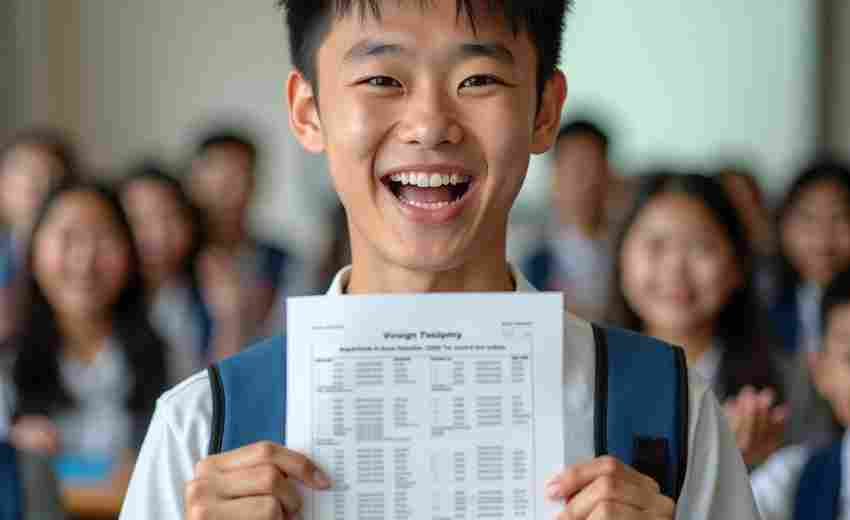

制定每日具体计划,优先复习错题集和薄弱环节,避免盲目刷题。通过完成小目标积累成就感,如“今日掌握5个易错知识点”。接受“高原效应”(复习效率停滞期),将其视为知识整合阶段,通过梳理知识网络突破瓶颈。2. 合理预期与心态调整

根据模拟考成绩设定合理目标,避免与他人比较。关注自身进步而非排名,将高考视为“检验而非审判”。考试中专注解题过程而非结果,遇到难题先跳过,确保基础题不丢分。四、家庭支持与沟通

1. 家长角色与行为准则

避免“假装轻松”或施压,可通过倾听、适度关心(如准备健康饮食)提供支持,减少“亲情干扰”。不传递小道消息或渲染高考重要性,帮助孩子树立“高考是人生一站”的长期视角。2. 建立社会支持系统

考生可与同学组建学习小组分享压力,或向老师请教方法;家长可参与心理讲座学习科学陪伴技巧。五、考前实战准备

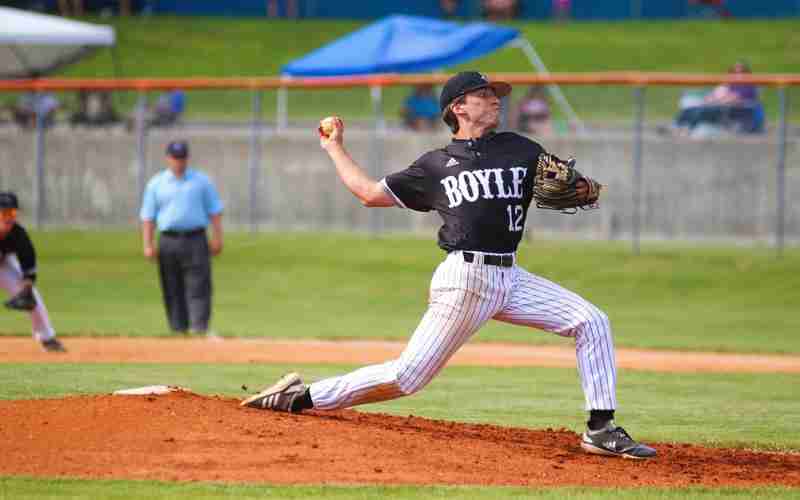

模拟考场情境:按高考时间安排模拟考试,熟悉流程并调整节奏。考场应急策略:若紧张,可通过伸展手指、闭目深呼吸稳定情绪;考后不纠结答案,专注下一科。总结:高考冲刺期的心理健康需要考生、家庭和环境的共同配合。通过科学调适、积极行动和稳定支持,考生能以最佳状态迎接挑战。记住,“高考检验的是知识,更是心态”。

推荐文章

家长与考生在高考志愿地域选择上的代际冲突如何解决

2025-03-20理科生怎样参与科研项目

2024-11-14志愿填报对未来发展的影响

2025-03-02物理试卷高考-物理试卷高考真题

2023-07-06高考专业填报时应考虑哪些因素

2025-02-25高考志愿中的一本、二本如何理解

2025-01-10外语专业的优势和挑战是什么

2025-01-29高考预科课程的学分如何计算

2024-10-28高考作文中如何展现社会责任感

2024-11-18如何使用高考排名进行职业规划

2024-12-20