在高考志愿填报中,如何平衡院校选择与专业排名,同时兼顾个人素养提升,是考生和家长面临的核心问题。以下从策略选择、素养提升路径及常见误区三方面综合分析:

一、院校与专业平衡策略

1. 根据分数水平分层决策

高分考生(重点线以上):优先选择名校(985/211/双一流),利用院校综合资源提升竞争力。名校的光环效应在求职时更具优势,尤其对于职业规划尚不明确的考生,名校的跨学科平台更利于素养拓展。中高分考生:以“稳”为主,选择专业实力较强的院校。例如,理工科可关注行业特色院校(如电子科大、北邮),文科可侧重综合类大学或专业型院校(如两财一贸)。低分考生:专业优先,选择技能性强、就业明确的专业(如计算机应用、护理),避免冷门或理论性过强的学科。2. 职业规划导向

明确职业目标:直接对焦相关专业。例如,想从事教师职业的考生,优先选择师范类院校或开设免费师范生项目的部属高校。职业方向模糊:选择综合类院校或基础学科(如数学、物理),为未来转专业或跨领域发展留余地。3. 地域与资源的权衡

一线城市(北、上、广、深):提供更多实习机会、国际交流平台和行业资源,适合对视野拓展有需求的考生。非一线但教育资源集中的城市(如武汉、成都):性价比较高,适合分数中等但希望接触优质学术环境的考生。二、素养提升的路径规划

1. 院校资源利用

跨学科课程与辅修:选择提供双学位或辅修机会的院校,拓宽知识面。例如,理工科生辅修经济学,文科生选修数据分析。科研与竞赛参与:优先选择有国家级实验室、创新基地的院校,参与“大创计划”或学科竞赛(如数学建模、机器人赛)。2. 实践能力培养

校企合作项目:选择与行业联系紧密的专业(如计算机、机械工程),通过实习或项目制学习积累经验。社团与公益活动:加入学生会、志愿者组织等,提升沟通能力和团队协作能力。3. 综合素质拓展

语言与国际化能力:优先选择有国际交流项目的院校,或自主备考雅思/托福,增强竞争力。软技能培养:通过公开演讲、辩论赛等活动锻炼逻辑思维和表达能力。三、常见误区与避坑指南

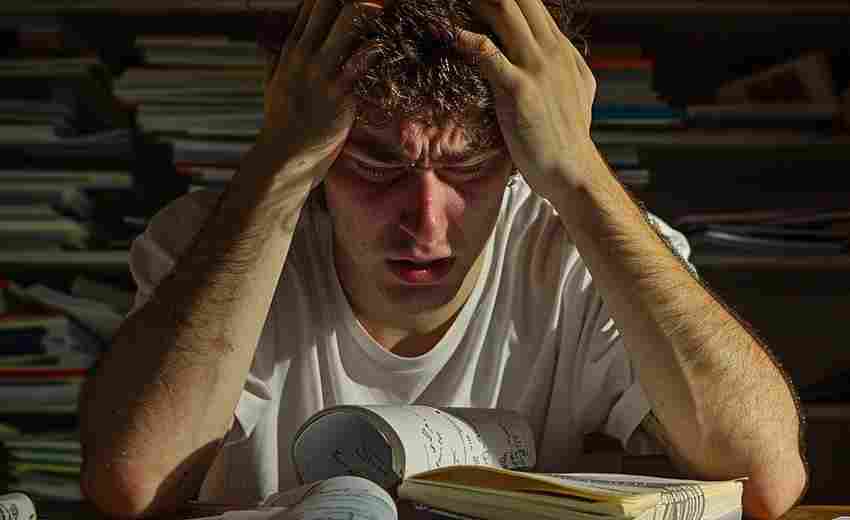

1. 盲目追逐名校或热门专业

热门专业(如人工智能、金融)竞争激烈,需结合学科优势(如数学、编程能力)理性选择,避免因分数勉强导致学习困难。名校冷门专业(如哲学、历史)可能面临就业瓶颈,需提前了解转专业政策或辅修计划。2. 忽视招生章程细节

部分专业对单科成绩(如英语≥120分)、身体条件(如色盲限制)有硬性要求,需仔细核对。警惕“名称相似但内涵不同”的专业(如生物医学工程≠临床医学)。3. 志愿梯度设置不合理

采用“冲稳保”策略时,建议按5:3:2比例分配志愿。例如,45个志愿中,9个冲刺(高于分数5-25分)、27个稳妥(匹配分数±5分)、9个保底(低于分数10-30分)。避免所有志愿集中在同一分数段,导致滑档风险。四、总结建议

动态调整策略:根据模考成绩和兴趣变化,定期优化志愿方案,利用“等效分数转换法”精准定位。家校协作:家长可参与高校招生咨询会,获取最新政策;考生需主导决策,结合自身兴趣与能力。长期规划视角:即使专业选择不够理想,可通过考研、跨专业就业等路径调整方向,素养积累比短期选择更重要。通过科学规划院校与专业的平衡,并持续提升个人综合素养,考生可以在大学阶段实现学业与能力的双重突破。

推荐文章

高考单科成绩排名的计算方式

2025-01-11高考报名修改是否需要家长签字

2024-12-10一本大学的专业排名如何查询

2025-01-09艺术设计专业的就业趋势如何

2025-01-22同济大学材料科学与工程专业的前沿技术有哪些

2025-03-02调剂志愿与第一志愿有何不同

2025-01-15如何利用往年录取数据进行分析

2024-12-03如何补报名高考

2025-01-02航天工程专业就业前景如何

2024-11-22信息安全专业需要掌握哪些法律知识

2025-02-22