高考加分政策作为教育资源再分配的重要工具,在全球范围内引发了广泛争议。以下结合中国及其他国家的典型案例,分析其政策设计、争议焦点及改革方向:

一、中国高考加分政策的争议案例

1. 特长生加分与资本介入

案例:李雪琴的游泳二级运动员证书、王艳儿子篮球特长生身份等事件,暴露了加分资格审核的漏洞。部分家庭通过资本运作获取证书,形成“加分产业链”。争议点:政策异化为特权阶层的“合法跳板”,加剧教育不公。例如,2014年辽宁本溪高中体优生集体造假事件,凸显监管缺失。改革:2015年起取消6项鼓励性加分,保留烈士子女、边疆考生等扶持性加分,地方性加分项目减少95%。2. 少数民族加分的普惠性争议

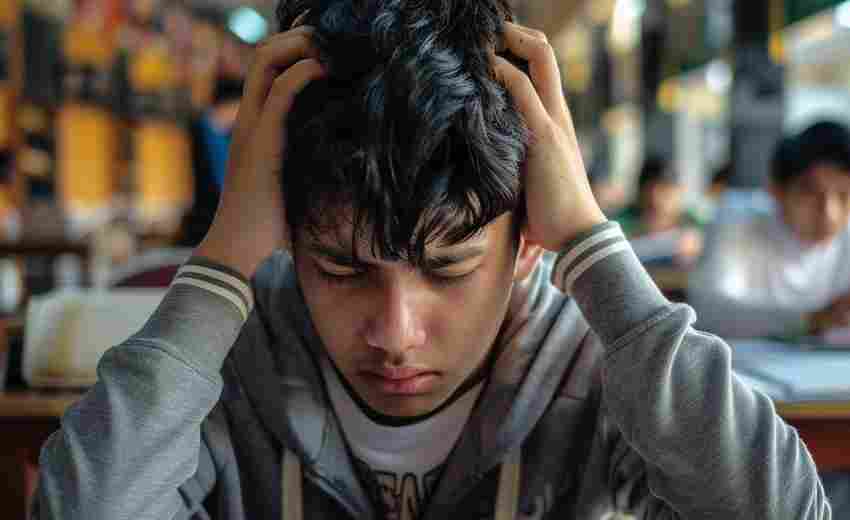

案例:湖北恩施等教育资源优质地区的少数民族考生仍享受普惠加分,引发“搭便车”质疑。争议点:政策未精准识别需求,部分发达地区少数民族考生因户籍优势受益,而贫困汉族学生被排除。改革:湖南、河南等地推行“三统一”(户籍、学籍、实际就读年限)审核,逐步降低分值或取消加分。3. 竞赛与强基计划的隐性加分

案例:竞赛获奖学生通过强基计划获得录取优势,但部分学生因资源投入不足被挤出赛道。例如,某985大学强基班中半数竞赛生最终放弃基础学科。争议点:竞赛演变为“第二赛道”,需百万资金投入,加剧阶层固化。二、国际高考加分政策的争议与经验

1. 美国:平权法案(Affirmative Action)的种族争议

案例:哈佛大学被指控对亚裔学生设置更高录取标准,以平衡种族多样性。2023年最高法院裁定高校不得将种族作为录取直接因素。争议点:逆向歧视与“种族配额”的合法性。研究发现,非裔学生通过政策进入名校后,学业完成率仍低于平均水平。调整:转向经济背景补偿,如加州推行“地域优先”政策,向贫困社区倾斜。2. 印度:种姓预留政策(Reservation Policy)

案例:为低种姓学生保留49.5%的高校名额,但高种姓群体抗议“过度补偿”。争议点:政策未能有效提升底层教育质量,反而催生“虚假种姓证明”产业链。改革:引入“经济弱势群体”(EWS)类别,将部分名额分配给贫困高种姓家庭。3. 法国:教育优先区(ZEP)政策

案例:贫困地区学生享受加分和名额倾斜,但政策效果有限。研究发现,ZEP学生大学辍学率高于全国平均。争议点:地域标签导致歧视,且未配套改善基础教育质量。三、全球争议的核心与改革趋势

1. 公平与效率的张力

政策初衷多为补偿弱势群体,但执行中易被资本或特权阶层扭曲,形成“马太效应”。2. 精准化与动态调整

中国减少普惠性加分,转向“三统一”审核;美国从种族转向经济指标,体现精准化趋势。3. 透明化与多元评价

需建立公开的资格审查机制,如福建要求加分考生信息公示。同时探索“高考成绩+综合素质”评价,减少单一加分依赖。总结

高考加分政策的全球争议揭示了一个共同困境:如何在补偿弱势群体与防止特权滥用之间找到平衡。未来改革需结合国情,强化监管、动态评估,并推动教育资源均衡分配,从根源上减少对加分的依赖。

推荐文章

经济学专业的主要理论有哪些

2024-12-04地质工程专业的职业发展路径是什么

2025-01-10数据分析专业毕业生在金融行业的就业方向有哪些

2025-04-01高考报名号与个人信息的关系

2025-03-03高分数线对考研的影响有哪些

2024-12-13心理统计与测量学如何辅助高考志愿填报决策

2025-04-02天津高考作文(天津高考作文题目汇总)

2024-02-25如何区分人类学田野调查与社会学量化分析高考重点解析

2025-04-07如何结合职业规划进行选科

2025-02-27绿色农业与可持续发展的内在联系在高考生物中的体现

2025-03-15