一、接纳与正视情绪

1. 承认负面情绪的合理性

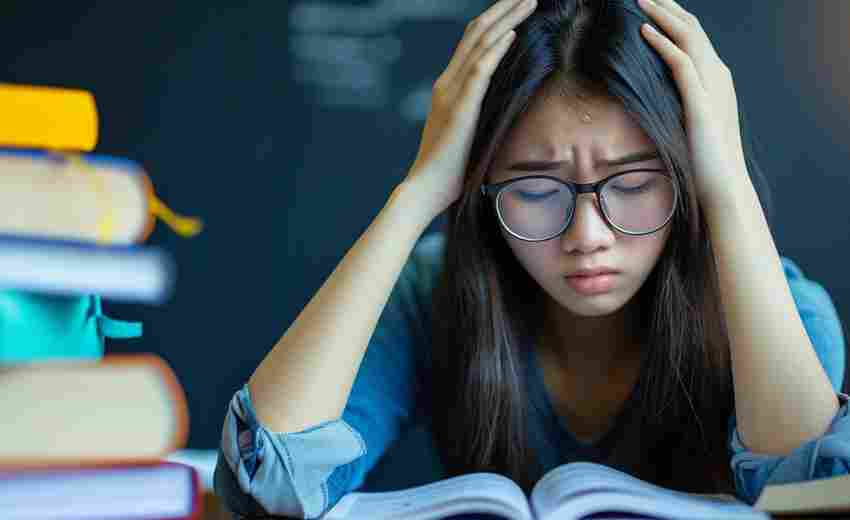

高考前出现焦虑、紧张、自我怀疑等情绪是正常反应,无需过度自责。可通过观察情绪出现的时间与强度,顺其自然等待其平复,而非强行压抑。

2. 情绪释放与转移

通过运动(如跑步、打球)、音乐、绘画、冥想等方式释放压力。例如“蝴蝶拍”放松法(双手交叉轻拍肩部)可快速缓解紧张。

二、认知调整与积极暗示

1. 正确看待高考的意义

高考是人生的重要节点,但并非唯一路径。将考试视为“阶段性检测”而非“决定命运的门槛”,降低心理预期,减少自我施压。

2. 自我质辩与积极暗示

3. 避免完美主义

允许自己犯错,关注进步而非名次波动。将复习拆解为小目标(如“今日完成5道数学错题”),通过完成度积累成就感。

三、行为调整与放松训练

1. 规律作息与科学饮食

2. 肌肉放松与呼吸法

3. 运动与兴趣调节

每天30分钟有氧运动(如慢跑、跳绳)可促进内啡肽分泌,改善情绪。学习间隙穿插兴趣爱好(如听歌、看电影),平衡脑力消耗。

四、社会支持与时间管理

1. 建立支持系统

2. 科学规划复习

五、特殊场景应对策略

1. 考前失眠

若因焦虑难以入睡,可默背熟悉课文(如《过秦论》),通过重复性内容诱导困意。即使失眠,亦不必恐慌,人体短期缺眠可通过意志力弥补。

2. 考场紧张

入场后观察他人紧张表现(如手抖、频繁喝水),通过“笑他稳己”降低自我关注度。答题时采用“瓦伦达心态”,专注题目本身而非结果。

高考不仅是知识的较量,更是心理韧性的考验。通过接纳情绪、调整认知、科学行动,考生可逐步构建稳定的心理“内核”。记住:“努力的意义在于无愧于心,而非预设完美结局”。保持平和,未来自有无限可能!

推荐文章

高考选择物理专业后,能从事哪些高薪行业

2025-03-19大学里的社团活动与专业发展

2025-01-06二本专业与未来发展方向的关系

2025-02-21专业选择中兴趣和前景的平衡如何把握

2025-02-26专业选择时,兴趣和就业哪个更重要

2025-02-13如何借助达线率信息进行职业选择

2024-12-01如何提高写作的创造力

2025-01-01环境科学的重要性有哪些

2025-02-16需要调剂的专业有哪些典型特点

2025-02-03高考报名信息修改是否允许多次进行

2025-01-12