高考古诗中,意象组合是诗人表达主题的关键手段,不同意象的叠加、并置或对比,能够强化情感传递的深度和层次。以下是常见意象组合及其与主题的关联分析:

一、思乡怀人类

典型意象组合:

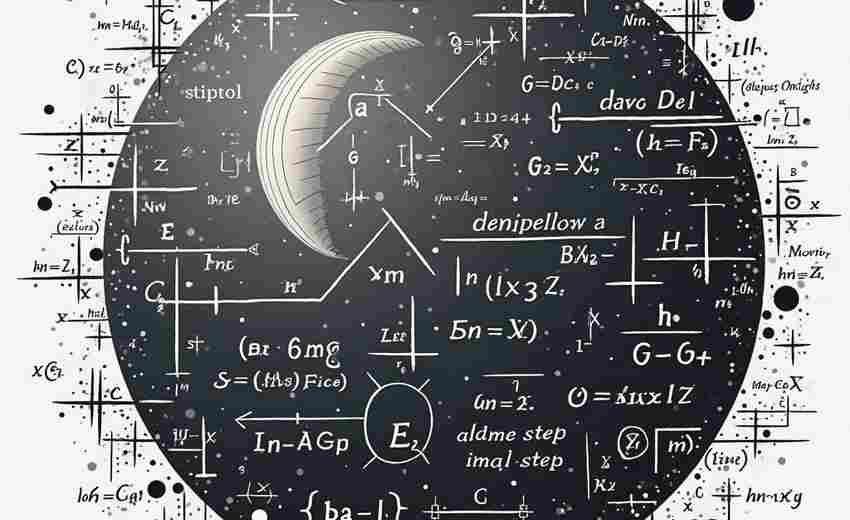

明月 + 鸿雁/双鲤/捣衣声 + 莼羹鲈脍

关联主题:羁旅漂泊、游子思乡、亲友离情。分析:明月是思乡的永恒象征(“举头望明月,低头思故乡”),常与鸿雁(传信使者)组合,暗示音书难寄的无奈(“鸿雁长飞光不度”)。捣衣声(如李白《子夜吴歌》)通过妇女劳作场景,烘托对征人的牵挂。莼羹鲈脍(张翰典故)直接点明归乡之愿(“休说鲈鱼堪脍,尽西风,季鹰归未?”)。二、送别离愁类

典型意象组合:

长亭/南浦 + 杨柳/芳草 + 酒 + 夕阳

关联主题:惜别之情、前途渺茫的惆怅。分析:长亭(陆上送别)与南浦(水边送别)点明离别地点(“寒蝉凄切,对长亭晚”)。杨柳谐音“留”,象征依依不舍(“昔我往矣,杨柳依依”),与芳草(“离恨恰如春草”)共同渲染离愁的绵长。酒与夕阳(“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”)强化别后的孤独与时光流逝的苍凉。三、隐逸闲适类

典型意象组合:

渔舟/野渡 + 菊花/竹林 + 白云/青山

关联主题:超脱世俗、归隐田园、恬淡心境。分析:渔舟(王维“莲动下渔舟”)与野渡(韦应物“野渡无人舟自横”)象征自由自在的生活。菊花(陶渊明“采菊东篱下”)与竹林(王维“独坐幽篁里”)体现高洁品格与隐逸情趣。白云(“白云千载空悠悠”)暗含对世外桃源的向往。四、边塞征戍类

典型意象组合:

关山/大漠 + 羌笛/战马 + 孤城/白骨

关联主题:战争残酷、将士壮志、思乡与家国矛盾。分析:关山(“万里赴戎机,关山度若飞”)与大漠(“大漠孤烟直”)勾勒边塞苍茫景象。羌笛(“羌笛何须怨杨柳”)与战马(“铁马冰河入梦来”)暗示征人的悲苦与豪情。孤城(“孤城遥望玉门关”)与白骨(“君不见青海头,古来白骨无人收”)控诉战争的惨烈。五、咏物言志类

典型意象组合:

松/梅/竹 + 冰雪/寒风 + 蝉/莲

关联主题:坚贞高洁、孤傲不屈、自我寄托。分析:松竹梅(“岁寒三友”)象征逆境中的坚守(“冰雪林中著此身,不同桃李混芳尘”)。蝉(“居高声自远”)以餐风饮露的特性喻指清高。莲(“出淤泥而不染”)与冰雪(“一片冰心在玉壶”)共同强化纯洁品格的象征。六、咏史怀古类

典型意象组合:

朱雀桥/乌衣巷 + 黍离/铜雀台 + 西风/残照

关联主题:盛衰兴亡、物是人非、历史沧桑。分析:朱雀桥与乌衣巷(刘禹锡“旧时王谢堂前燕”)通过地名对比,凸显朝代更迭。黍离(《诗经》典故)与铜雀台(杜牧“铜雀春深锁二乔”)借古迹抒写兴亡之叹。西风(“西风残照,汉家陵阙”)以萧瑟之景烘托历史的苍凉。七、哀愁悲苦类

典型意象组合:

梧桐/芭蕉 + 秋雨/孤雁 + 落花/流水

关联主题:孤独凄凉、身世飘零、年华易逝。分析:梧桐(“梧桐更兼细雨”)与芭蕉(“雨打芭蕉”)以凄凉雨声渲染愁绪。孤雁(杜甫“孤雁不饮啄”)象征漂泊无依。落花流水(“流水落花春去也”)暗喻时光流逝与人生无常。答题技巧总结

1. 意象组合分析:需关注意象的叠加关系(如对比、烘托、象征)及共同营造的意境。

2. 主题关联步骤:

步骤一:列举诗中主要意象,描述其表层特征(如“杨柳”的柔美、“孤雁”的孤独)。步骤二:概括意象组合营造的氛围(如“萧瑟”“清冷”)。步骤三:结合诗人背景与诗句语境,分析意象群指向的情感或思想(如亡国之痛、羁旅之愁)。3. 高频考点:注意同一意象在不同组合中的多义性(如“月”可表思乡、永恒或孤独)。

通过掌握上述意象组合与主题的关联规律,考生可快速定位诗歌情感内核,提升鉴赏题的答题效率与准确性。具体案例分析可参考《雨霖铃》《春江花月夜》等经典篇目。

推荐文章

高考志愿填报时需要注意哪些政策

2024-11-22桐城高考(桐城八中高考升学率)

2023-07-14如何理解四川2012年高考分数线的变化

2025-03-03如何准备以应对阜阳高考分数线的变化

2024-10-21高考成绩查询的步骤是什么

2025-01-12影响汇率的因素有哪些

2025-02-20高考404分可以申请哪些奖学金

2025-02-22如何应对考试前的紧张情绪

2024-11-23宁波高考-宁波高考人数

2023-11-17有哪些常见的误区在志愿填报中

2024-11-28