高考后学科知识漏洞的识别与补救是提升学习效率和未来应试能力的关键环节。以下结合多维度策略与实操方法,系统阐述如何有效识别漏洞并针对性补救:

一、漏洞识别方法

1. 试卷深度分析

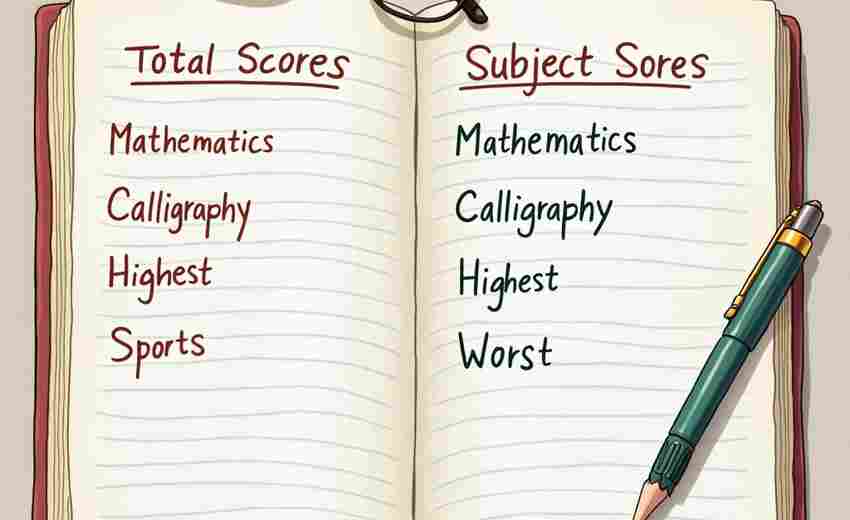

逐题归因:统计每道错题的错误类型(如审题失误、计算错误、知识点模糊等),用“知识不清”“问题情景不清”“表述不清”三大类进行归类。例如,数学错题需区分是公式记忆错误还是逻辑推理漏洞。分项统计:记录各科因不同原因丢分的具体数值(如审题失误失分占比、公式应用错误次数),通过数据明确薄弱环节。2. 错题分类管理

三阶分类法:将错题分为三类:会而做错题(如粗心)、模棱两可题(理解不透)、完全不会题(知识盲区)。例如,语文阅读题若反复出错,需判断是信息提取能力不足还是逻辑分析漏洞。3. 知识体系自检

构建知识图谱:以思维导图梳理学科知识点层级,标注重难点及高频考点,通过知识关联性发现逻辑断层。例如,化学中的氧化还原反应链若存在理解模糊,需回溯基础知识。二、补救策略与实操

1. 错题深度分析与再利用

错题本科学记录:除抄录题目和答案外,需用红笔标注关键解题步骤的思维路径(如“为何选择此公式”“题干中的隐藏条件”),并定期重做以验证掌握程度。例如,数学压轴题错题应记录多种解法及适用条件。变式训练:对典型错题进行改编(如改变参数、逆向设问),通过题组练习强化同类问题的解决能力。2. 系统梳理知识体系

模块化复习:按知识模块(如函数、电磁学)整合教材与辅导资料,通过“概念-定理-例题”链条重构理解。例如,物理力学部分可结合生活实例(如高铁刹车距离计算)深化应用能力。跨学科关联:针对高考命题的跨学科趋势(如历史与政治结合分析“一带一路”),建立学科间知识迁移意识。3. 专项突破训练

分题型强化:针对高频失分题型(如英语七选五、数学解析几何)进行限时训练,总结解题模板。例如,语文非连续性文本阅读可归纳“数据对比-结论推导”的答题逻辑。计算能力提升:数学运算类漏洞需通过每日基础题限时训练(如10分钟内完成20道四则运算)提升准确率。4. 心理与习惯调整

考试心态模拟:通过模拟考试环境(如定时、闭卷)减少临场紧张导致的失误,分析考试时间分配是否合理。学习计划动态调整:制定“长周期+短目标”计划,例如长期目标为“1个月内补完函数模块”,每日任务细化到“掌握3个二级结论并完成配套练习”。三、工具与资源整合

1. 数字化辅助工具

利用知识管理软件(如Notion)搭建个人知识库,分类存储错题、思维导图及复习进度。借助AI学习平台(如智能题库)进行知识点诊断,生成个性化复习路径。2. 外部资源利用

参与小组学习,通过讲解错题深化理解(如“费曼学习法”)。参考高考蓝皮书等权威资料,把握命题趋势(如2025年数学强调“低起点、多层次”命题策略)。四、长期能力培养

1. 思维结构化训练

培养“问题拆解-模型匹配-验证反馈”的解题思维,例如政治大题需从“设问类型-材料关联-原理嵌入”三步骤构建答案框架。2. 自主学习能力提升

通过“每日一复盘”总结知识漏洞修复进度,形成持续改进的学习闭环。通过以上策略,考生不仅能有效识别知识漏洞,还能通过系统性补救实现能力跃迁。关键是将短期应试需求与长期学科素养结合,形成可持续的学习生态。

推荐文章

如何复习地理知识点

2024-11-23如何有效利用模拟志愿填报

2025-01-18攀住创新的藤蔓:高考作文立意升格术

2025-04-03志愿填报截止前必须注意哪些事项

2025-03-12如何提高高考排名

2025-02-03高考填报专业需要考虑哪些因素

2024-12-09机械工程与人工智能交叉领域对高考生的发展机遇

2025-04-12设计学与艺术设计有什么区别

2024-10-21如何根据院校政策调整艺术类高考分数计算策略

2025-03-31高中学习中,如何处理人际关系

2025-03-02