一、竞争压力过大,录取风险增加

1. 高分扎堆导致滑档

热门专业(如人工智能、金融、计算机等)因报考人数激增,录取分数线往往虚高。若考生仅凭分数勉强冲刺,可能因竞争激烈导致滑档,甚至错失本批次录取机会。例如,2024年某211院校计算机专业因报考过热,录取位次较往年上升1万位以上,导致大量考生落榜。

2. 调剂到冷门专业

若勾选“服从调剂”,可能被调剂至同一院校专业组内的冷门或弱势专业(如护理、材料工程等);若拒绝调剂,则面临退档风险。

二、忽视个人适配性,限制长远发展

1. 兴趣与能力不匹配

热门专业对特定学科能力要求较高(如数学、物理)。例如,金融学需较强的逻辑思维和数据分析能力,若考生数学成绩薄弱,可能导致学业压力过大,甚至影响毕业。

2. 职业规划偏差

盲目跟风可能选择与自身性格、职业目标不符的专业。如内向型学生选择市场营销等社交密集型专业,易产生心理压力。

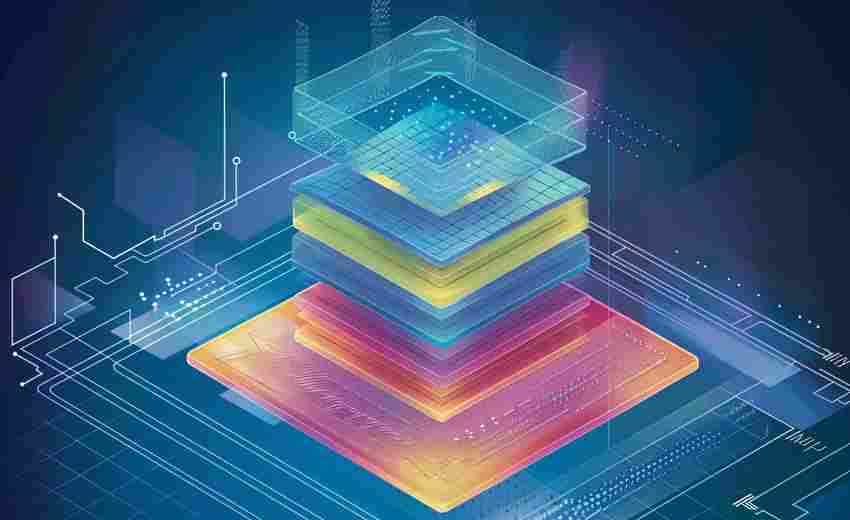

三、就业市场饱和,职业前景存疑

1. 供需失衡导致就业困难

部分热门专业因招生规模扩张过快,就业市场已趋饱和。例如,近年人工智能专业部分院校就业率不足60%,而传统工科(如机械制造)因人才缺口大反而更具竞争力。

2. 行业波动性风险

部分热门领域(如金融、互联网)受政策和经济周期影响较大,可能面临行业下行风险。而农林、能源等“冷门”专业因国家战略支持,长期需求稳定。

四、误判专业内涵,学习动力不足

1. 专业名称与实际内容不符

如“信息与计算科学”实为数学学科,“生物医学工程”属于工学而非医学,考生若仅凭名称选择,可能导致课程与预期严重不符。

2. 忽视特殊要求

部分热门专业对单科成绩、身体条件有严格限制。例如,医学类专业要求化学成绩达标,设计类专业对色觉有要求,未达条件者可能被退档。

五、教育资源错配,发展潜力受限

1. 牺牲院校层次换取热门专业

为追求热门专业选择较低层次院校,可能错失名校的优质资源(如科研平台、校友网络)。例如,某考生为读计算机专业放弃985院校,但普通院校的专业排名和师资远逊于名校。

2. 忽视学科交叉趋势

热门领域(如新能源、数字经济)更需复合型人才。若仅关注单一热门专业,可能忽视跨学科培养的机遇。

应对策略建议

1. 多维评估专业适配性

通过职业测评工具(如霍兰德测评)明确兴趣与能力,结合《全国本科专业就业质量白皮书》分析就业趋势。

2. 平衡“冷热”梯度

采用“冲稳保”策略,将热门专业与特色冷门专业结合填报,降低风险。

3. 关注政策动态与院校信息

利用教育部“阳光高考”平台、院校官网等权威渠道,核查专业选科要求、招生章程及近年录取数据修正值。

4. 重视专业实力而非热度

参考软科中国专业排名,优先选择目标院校的“王牌专业”,而非盲目追求热门。

高考志愿填报需以长远眼光审视,热门专业并非唯一选择,适合自身发展路径的才是最优解。建议考生结合家庭资源、学科优势及行业趋势,科学规划志愿方案。

推荐文章

安徽高考的考试科目有哪些

2024-11-06高考志愿填报中,什么是专项计划

2025-02-25生态足迹的概念及其重要性是什么

2024-12-18山东高考冷门专业误区澄清:这些专业真的坑吗

2025-04-07高考应试策略有哪些

2024-12-19如何通过调研了解专业内容

2024-12-10重庆高考提前批录取通知书代领需要哪些证明材料

2025-03-28人力资源管理的职业要求有哪些

2024-12-02调剂专业与志愿专业的区别是什么

2024-12-21福州2023年高考分数线是多少

2025-02-24