在高考志愿填报中,兴趣与学科潜能的平衡是决定未来学业和职业发展的关键。结合政策导向、专家建议及实际案例,以下为平衡二者的策略与方法:

一、自我评估:兴趣与潜能的底层逻辑

1. 兴趣为基,但需理性验证

兴趣是专业选择的出发点,但需结合学科能力和性格特点。例如,若对物理感兴趣但数学能力薄弱,则需谨慎选择人工智能等数学依赖性强的专业。可通过职业测评工具(如教育部“阳光志愿”系统)评估兴趣与能力的匹配度。

2. 学科潜能:关注学科基础与长期发展

基础学科(如数学、物理)是应用学科发展的根基,适合逻辑思维强且愿意深耕的学生;而应用型专业(如智能采矿、智能制造)需结合国家战略需求与个人实践能力。

二、专业选择:动态平衡冷热与趋势

1. 警惕“热门陷阱”,重视行业周期

人工智能、金融等热门专业竞争激烈,需关注4-10年的行业周期变化。例如,部分传统专业(如采矿工程)通过智能化升级成为国家急需领域,就业前景反而提升。

2. 交叉学科与复合型培养

选择具有跨学科潜力的专业(如智能教育、智慧化工),既能满足兴趣,又能适应未来产业融合趋势。例如,华东师范大学的“教育信息技术(智能教育)”结合教育与AI,拓宽职业路径。

三、数据驱动:科学填报策略

1. 等效分数转换与位次分析

根据全省排名和往年录取数据划定分数区间,参考“冲稳保”梯度策略(冲15%、稳50%、保35%),优先匹配兴趣专业组。例如,若等效分对应某校临床医学往年位次,可冲刺但需预留保底选项。

2. 规避调剂风险,关注招生章程

填报时需明确院校的专业录取规则(如分数优先、专业级差),避免因规则误解导致高分被调剂至冷门专业。例如,某财经院校因“专业清”规则导致考生错失目标专业。

四、院校资源:为兴趣与潜能提供保障

1. 转专业政策与保研机会

若兴趣专业竞争激烈,可优先选择转专业政策宽松或保研率高的院校。例如,武汉大学允许学生跨专业辅修,为兴趣探索提供空间。

2. 学科评估与地域优势

参考教育部学科评估结果(如A+学科),选择学科实力强的院校。例如,厦门市对A+学科博士提供人才住房等福利,间接提升专业价值。

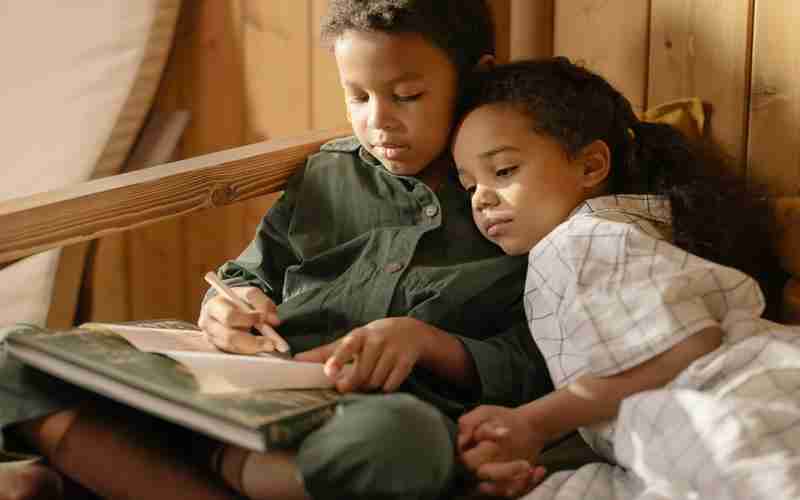

五、长期视角:职业规划与适应性调整

1. 职业锚定与产业趋势

结合国家战略(如新质生产力、碳中和)选择专业,关注数字经济、新能源等领域。例如,华东理工大学增设智慧化工试验班,响应“卡脖子”技术需求。

2. 动态调整与终身学习

志愿填报并非一锤定音,大学期间可通过辅修、实习等方式调整方向。例如,薛其坤院士建议“甘坐冷板凳”,在基础研究中积累潜能。

平衡兴趣与学科潜能的核心在于:以兴趣为起点,以数据为支撑,以政策为导向,以资源为保障。考生需避免盲目跟风,通过多维度调研(如高校官网、校友经验)和理性决策,在志愿填报中实现个人特质与社会需求的最优匹配。最终目标不仅是“考得好”,更是“选得准”,为未来职业发展奠定坚实基础。

推荐文章

高考志愿规划师如何制定咨询流程

2025-01-07如何提高美术设计高考的素描能力

2025-01-17填报志愿时需重点关注的十大核心数据指标

2025-04-07不同院校的第一志愿录取规则有哪些差异

2024-11-01学习心理学的主要课程是什么

2025-01-30家长对专业选择的影响

2025-01-11应届生如何获取高考报名信息

2025-02-26如何有效利用模拟志愿填报工具

2025-01-23广播电视编导专业在陕西普通批次录取的文化课要求

2025-04-01家庭经济困难考生应如何避免高成本专业的报考压力

2025-04-08