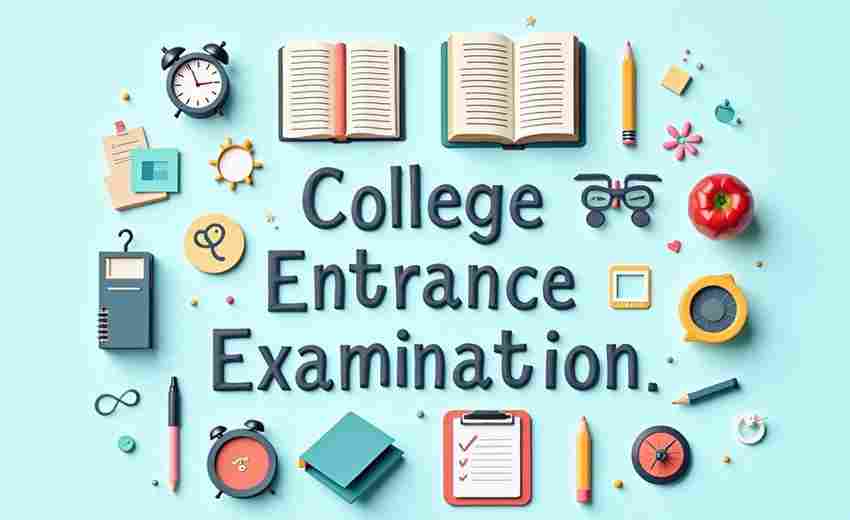

在高考志愿填报过程中,考生和家长作为消费者,其决策行为受到多重因素影响。以下结合消费者行为理论与市场现状,总结志愿填报中的关键分析技巧:

一、消费者需求洞察:识别核心动机

1. 信息需求与焦虑缓解

考生和家长面临海量信息(如院校排名、专业前景、录取规则等)时,容易产生信息过载和决策焦虑。数据工具(如AI填报系统)和真人咨询服务成为缓解焦虑的主要手段。例如,AI系统通过大数据分析提供匹配方案,而真人咨询则通过个性化沟通满足情感需求。

2. 效用最大化与风险规避

根据消费者行为理论,家长倾向于通过“分数收益最大化”和“保底策略”降低落榜风险。例如,优先选择录取概率高的院校,或通过“冲稳保”策略平衡理想与现实的落差。

3. 隐性需求:职业规划与身份认同

部分消费者关注专业与未来就业的关联性(如高薪行业、稳定职业),而另一些则更看重兴趣匹配或名校光环。需通过深度沟通挖掘这类隐性需求,避免仅依赖表面数据。

二、决策行为分析:从选择到行动

1. 决策路径的阶段性特征

2. 价格敏感度与付费意愿分化

3. 从众心理与锚定效应

热门专业(如计算机、医学)和一线城市院校易引发扎堆填报,导致分数虚高。消费者需结合“大小年”规律(即院校录取分数波动)调整策略,避免盲目跟风。

三、工具与策略优化:提升决策效率

1. 数据驱动决策

2. 消费者画像构建

3. 服务选择评估

四、规避常见误区:理性决策建议

1. 避免过度依赖工具或专家

志愿填报本质是“个性化决策”,需结合自身情况调整系统推荐方案,而非全盘接受。

2. 警惕“保底协议”的局限性

部分机构承诺“不录取退款”,但可能推荐低性价比院校或冷门专业,导致考生错失更好机会。

3. 平衡短期收益与长期发展

热门专业可能随市场饱和而竞争力下降,需关注行业趋势(如人工智能、绿色能源)和院校培养特色。

高考志愿填报是一项复杂的消费决策行为,需综合运用数据分析、心理洞察和策略优化。消费者应主动提升信息鉴别能力,结合工具与专业服务,最终在个人兴趣、能力与外部条件间找到平衡点。教育部门需加强行业监管,推动服务标准化,减少市场乱象。

推荐文章

国际新闻专业高考英语分数门槛及课程匹配度

2025-03-26新能源科学与工程的热门方向是什么

2025-01-31浙江高考改革十年成效与未来趋势

2025-03-29如何评估调剂院校的地理位置

2024-12-08大学专业转专业的流程和注意事项

2025-01-20医学类专业有哪些及其就业前景

2024-11-26艺术专业分数线如何设置

2024-12-04如何通过学信网查询高考准考证电子版

2025-03-20高考成绩如何影响外语水平认证

2025-02-16