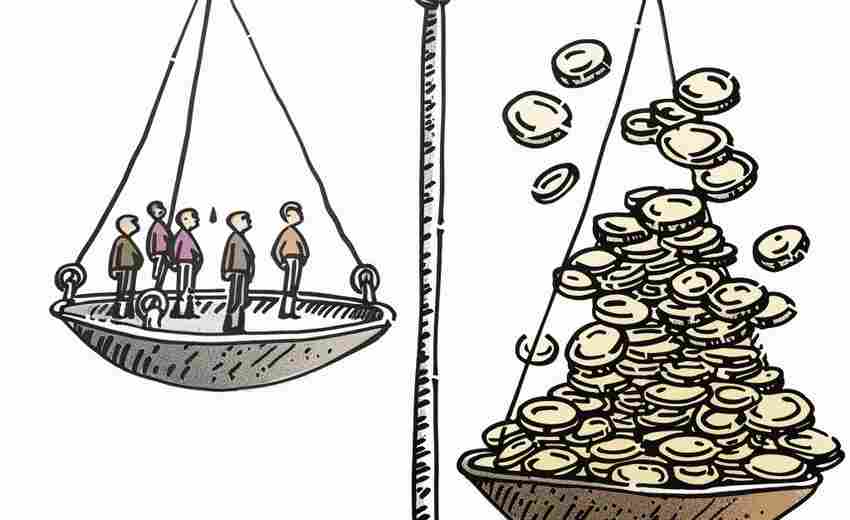

高考志愿填报中,综合素质评价作为新高考“两依据一参考”的核心组成部分,对考生的升学路径和录取结果具有重要影响。以下是其关键作用的综合分析:

一、政策背景与评价内容

综合素质评价是国家深化考试招生制度改革的重要举措,旨在打破“唯分数论”,全面考察学生的德智体美劳发展。其内容涵盖五大维度:

1. 思想品德:包括党团活动、志愿服务、公益劳动等(如参与社区服务、学雷锋活动)。

2. 学业水平:学业成绩、研究性学习成果(如论文、竞赛奖项)、选修课程表现等。

3. 身心健康:体质测试结果、运动特长、心理素质等。

4. 艺术素养:音乐、美术等艺术活动参与及成果。

5. 社会实践:技术课程实习、社会调查、勤工俭学等。

二、在高考录取中的具体作用

1. 统一高考录取的参考依据

在考生高考分数相同的情况下,综合素质评价成为优先录取或专业调配的关键依据。例如,南京师范大学等高校在专业调剂时参考该档案。部分省份(如江苏、上海)将综合素质评价纳入统一招生系统,作为高校筛选生源的重要指标。2. 综合评价招生的核心要素

在综合评价录取中,综合素质档案材料直接转化为量化分数或等级,占总成绩的权重(如南京邮电大学占5%)。高校通过档案材料全面评估学生的创新精神、实践能力等,部分院校(如南方科技大学)明确要求提供研究性学习成果。3. 强基计划的决定性材料

强基计划校测环节中,综合素质档案是面试提问的重要依据。例如,北京航空航天大学将其作为评分参考,并严格审查材料真实性,造假将取消资格。部分高校(如华中科技大学)将档案内容纳入面试成绩的评定体系。4. 高职单招与社会应用的延伸价值

高职院校在分类考试中参考综合素质评价,侧重实践能力和社会责任感。经学生授权后,档案还可用于社会机构或用人单位的选拔参考。三、优化综合素质评价的策略

1. 提前规划与材料积累

围绕五大维度参与活动,如志愿服务、学科竞赛、艺术展演等,注重长期性和持续性。研究性学习和通用技术作品是必填内容(如江苏省要求高一下、高二上必填),需注重成果质量。2. 突出个性与专业适配性

根据目标高校及专业方向选择相关经历。例如,报考理工科可强化科研项目,报考文科可突出社会调查。利用模板优化填写(如分模块列举典型活动),避免泛泛而谈。3. 规避风险与真实性保障

确保材料真实,避免造假。高校在审核中发现不实信息将取消录取资格。关注各省填报系统截止时间(如山西省要求每学期整理材料),避免遗漏关键内容。四、注意事项

不影响高考总分但影响录取机会:未填报综评不影响高考资格,但可能错失综合评价、强基计划等特殊招生渠道。动态关注高校政策:不同院校对综合素质评价的使用规则差异较大,需提前研读招生简章(如复旦大学将其作为面试评审依据)。综合素质评价通过多维度的记录与量化,为高校提供了更全面的选拔依据。考生需从高一开始系统性规划,注重材料的质量与个性化,从而在高考志愿填报中占据竞争优势。

推荐文章

高考单招的报名系统如何使用

2025-02-23如何评估专业的学科排名和社会认可度

2024-11-10新高考政策对志愿填报的影响是什么

2025-01-02填报志愿时如何分析高校的地理位置

2024-12-23宪法中的人权条款在高考政策中有哪些具体体现

2025-03-22如何制定有效的商业计划

2024-11-17提前批志愿填报是否需要材料准备

2025-02-15高考填志愿时是否需要考虑地理因素

2025-02-01如何在大学期间提升专业技能

2024-12-28国际关系专业的核心内容是什么

2024-11-27