在高考志愿填报过程中,学生与家长因立场、经验和价值观不同,常出现意见分歧。以下是结合多篇专业建议总结的处理方法,帮助双方理性沟通、达成共识:

一、明确基本原则:孩子是决策主体

1. 尊重孩子的自主权

家长需意识到,大学和专业的选择直接影响孩子未来四年的学习动力和职业发展。即使家长认为自己的建议更“稳妥”,也应避免强加意愿,否则可能导致孩子入学后缺乏学习热情,甚至出现退学等极端情况(如网页1提到的北京考生案例)。

2. 家长的角色定位

家长应作为“信息提供者”和“理性参谋”,而非决策者。例如,张雪峰建议,家长需帮助孩子评估兴趣与专业的匹配度、职业可行性等,但最终决策权应交由孩子。

二、化解分歧的沟通策略

1. 倾听与共情

2. 用数据和案例沟通

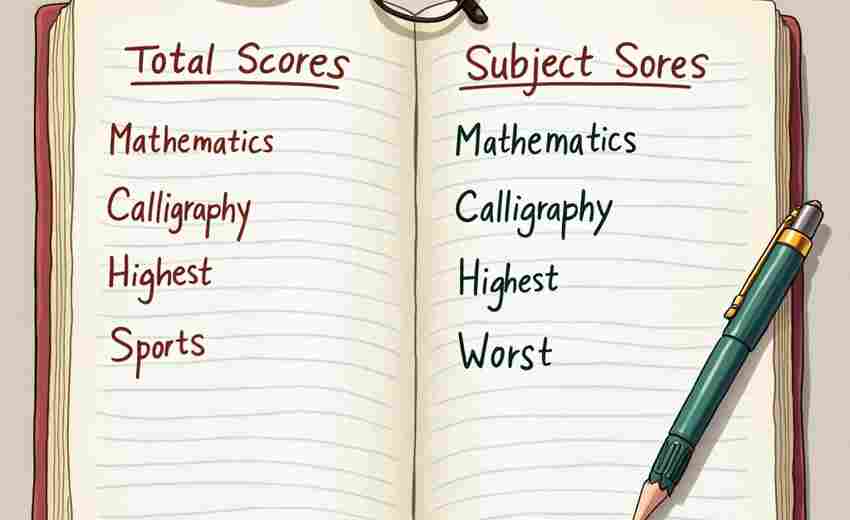

三、理性评估专业选择的四大维度

1. 兴趣与能力匹配

结合孩子的学科优势(如物理好可选工科)和兴趣倾向(如喜欢与人沟通可考虑教育、传媒等),避免仅凭“热门”标签选择专业。

2. 职业前景与行业需求

3. 院校与地域的适配性

4. 备选方案与风险控制

四、特殊情况的处理建议

1. 孩子对志愿“无所谓”

家长需主动引导其探索兴趣,例如通过职业测评工具(如霍兰德测试)或实践体验(如暑期实习)帮助其明确方向。

2. 双方长期无法达成一致

五、家长需避免的常见误区

1. 过度强调“稳定”与“面子”

例如强迫孩子选择师范、医学等传统职业,忽视其个性特点。

2. 忽视孩子的心理压力

志愿填报期孩子易焦虑,家长应避免施压,可通过家庭会议、共同制定计划等方式营造合作氛围。

3. 暗箱操作修改志愿

网页1强调,私自篡改志愿会严重破坏亲子信任,即使孩子妥协也可能影响后续发展。

平衡理想与现实的关键

志愿填报的本质是家庭协作的过程。家长需以开放心态接纳孩子的选择,同时用理性数据帮助其规避风险;孩子则应尊重家长的经验,主动沟通自身需求。最终目标是找到“兴趣、能力、社会需求”的交集,而非追求绝对的最优解。

推荐文章

电子商务专业的关键课程

2024-11-10高考 分数、高考最低分数线

2023-07-17如何寻找专业的实习机会

2025-02-03高考体检口腔问题(如口吃)是否会被记录

2025-03-17高考成绩能否影响研究生阶段的专业选择

2024-12-28专业选择中,薪资待遇的参考标准是什么

2025-03-03河北科技大学的外语专业培养目标是什么

2025-01-13高考分数线查询常见误区与权威渠道推荐

2025-03-17高考口语考试的复习资料推荐

2024-12-07如何理解跨专业就业的可能性

2025-02-25