在高考志愿填报中,冷门专业常被考生忽视,但这些专业却可能成为考公的“隐藏捷径”,其背后的逻辑和优势主要体现在以下几个方面:

一、冷门专业考公的“隐藏优势”

1. 竞争压力小,上岸概率高

冷门专业对应的公务员岗位报考人数较少,尤其是一些特定领域(如自然地理与资源环境、民族学等),岗位需求稳定但考生基数小。例如,自然地理与资源环境专业可对口国土局、环保局等岗位,虽然看似冷门,但招录时竞争比例远低于法学、计算机等热门专业。

2. 专业大类覆盖,报考范围更广

公务员考试中,部分岗位要求的是“一级学科”而非具体专业。例如,广告学属于“新闻传播学类”一级学科,可报考该大类下的所有岗位。冷门专业若归属某一大类,考生可通过筛选大类要求扩大可选岗位范围。

3. 课程设置与考公内容契合

部分冷门专业(如秘书学)的课程直接涉及公务员考试内容,例如文书学、应用写作、公务员制度等,学生备考时更具优势。例如,秘书学专业学生因长期训练公文写作,申论考试能力较强。

4. 政策倾斜与定向岗位

基层或特殊领域岗位(如林业、水土维护等)常对冷门专业开放,且限制应届生报考。例如,林业专业可报考林业局岗位,这类岗位因专业限制严格,考生竞争压力小。

二、冷门专业考公的典型代表

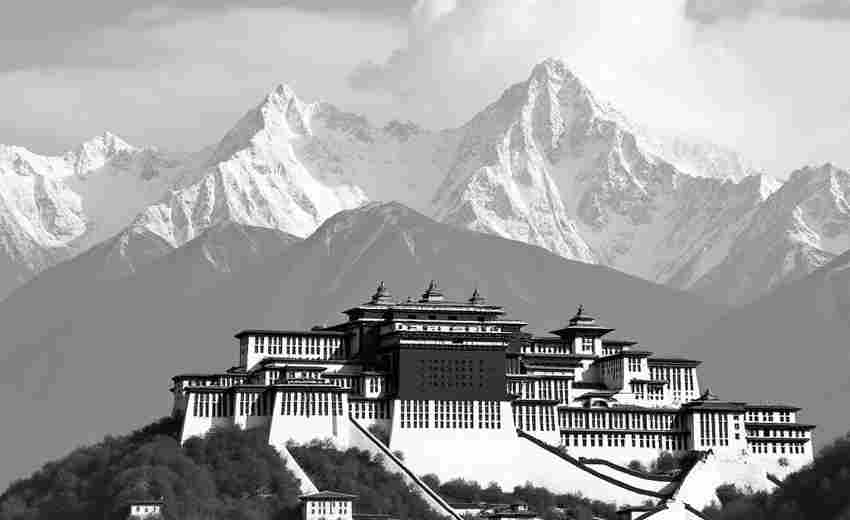

1. 自然地理与资源环境

对口国土局、环保局等部门的规划管理岗位,课程涵盖地理信息技术、遥感技术等实用技能,近年环保政策加强,岗位需求逐步增加。

2. 民族学、哲学

对口宗教事务管理、文化研究类岗位,虽然就业面窄,但考公时可选择民族事务委员会、统战部等竞争较小的部门。

3. 秘书学

属于汉语言文学大类,课程包含公务员制度、应用写作等,考公时可报考文秘、行政类岗位,且录取分数低于传统汉语言文学专业。

4. 农林经济管理

对口农业局、乡村振兴部门,尤其在粮食安全政策背景下,相关岗位招录比例较高,但报考人数较少。

三、冷门专业的风险与注意事项

1. 就业面狭窄,需提前规划

冷门专业的社会就业率普遍较低(如生物工程、历史学等),若考公失利,可能面临职业转型困难。

2. 岗位波动性大

部分冷门岗位招录计划不稳定(如考古学、天文学),需关注历年招考动态并准备备选方案。

3. 跨专业考公的灵活性

若专业完全不对口,可关注“三不限”岗位或通过辅修第二学位(如法学、计算机)拓宽选择。

四、策略建议

冷门专业在考公中的“捷径”属性,本质是信息差和竞争差异的体现。考生需综合评估自身兴趣、职业规划和风险承受能力,避免因过度追求捷径而忽视长期发展。

推荐文章

集训期间如何提升创作流程熟练度

2025-04-09影视剧中的音乐运用有哪些技巧

2025-01-24高考志愿填报时如何避开冷门专业

2025-02-26建筑学专业的学习难点

2024-12-10会计学专业就业前景与高考成绩的关系解析

2025-03-26高考生必知:计算机网络专业实习实践对职业发展的影响

2025-03-26化学相关专业需要哪些高考学科基础

2025-03-14语言学专业的主要研究内容是什么

2024-12-07平行志愿与单独志愿的优缺点

2025-01-122022广东高考(2022广东高考一分一段)

2024-01-11