高考成绩波动引发的心理落差是考生在高考前后常见的心理问题,其成因复杂且影响深远。以下结合多篇心理学研究和专家建议,从心理落差的原因及应对措施两方面进行详细分析:

一、心理落差的成因

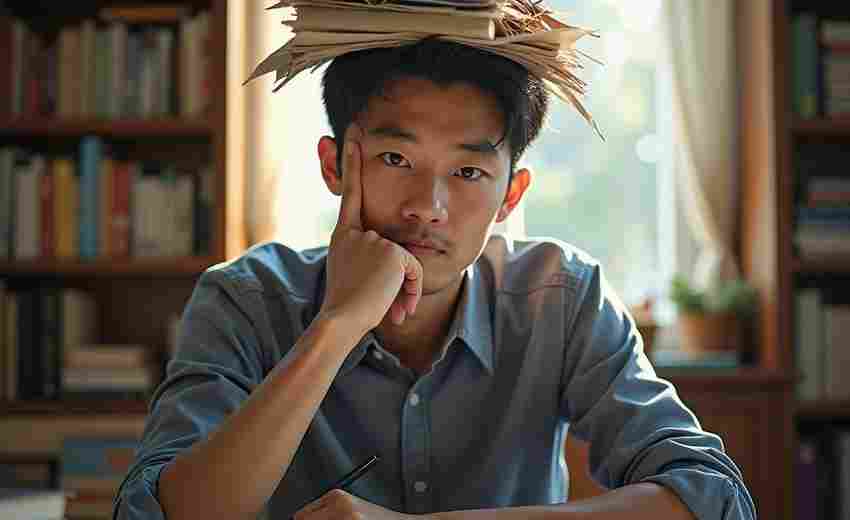

1. 自我价值与成绩的过度绑定

考生容易将高考成绩等同于个人能力甚至人生价值,形成“成绩差=人生失败”的认知误区。网页中提到,部分考生会陷入“错误的认知三角模型”,认为一次成绩波动意味着自己“差劲、未来无望”。这种思维方式导致考生在面对成绩下滑时产生强烈的挫败感和虚无感,甚至出现情感麻木等危险信号。

2. 期望与现实的落差

考生在考前往往对成绩抱有高期待(如模拟考优异者期待高考超常发挥),而实际成绩若未达预期,可能导致自我否定。例如有考生提到“高考成绩比模拟考低100分,感觉自己努力全白费了”,这种落差感会引发持续性焦虑和自卑情绪。

3. 社会比较与家庭压力

家长和亲友的关注、同学间的分数对比加剧心理负担。网页中提到,部分考生因“亲戚的比较”“老师对高分同学的偏爱”而感到压力剧增,甚至产生“成绩定义存在感”的扭曲心态。

4. 长期压力的积累与爆发

高考前的长期高压状态可能导致考后心理“反噬”。如专家指出,许多考后心理问题(如失眠、食欲紊乱)实际是“上学期间积累的心理问题在考后暴露”。

二、应对措施

(一)考生层面的调整

1. 认知重构与情绪接纳

2. 行为干预与目标转移

(二)家庭层面的支持

1. 家长情绪管理

家长需首先稳定自身情绪,避免过度追问或表现出失望。专家强调“情绪具有传染性”,建议以“陪伴者”而非“评判者”角色与孩子沟通。

2. 共同制定应对方案

(三)专业干预与资源利用

1. 识别求助信号

若出现持续失眠、情感麻木、兴趣丧失等超过两周,需及时寻求心理咨询。网页提到“心理咨询如同心理健身房,需克服羞耻感”。

2. 实用心理技巧

三、长期视角:高考作为人生节点

专家指出,高考成绩仅是“人生马拉松的第一站”。许多案例表明,考生通过考研、职业培训等多元路径仍能实现理想。例如有考生分享:“高考失利后选择热爱的专业,通过留学和职场历练走向新未来”。保持“钝感力”(不过度敏感于短期成败)和“成长型思维”是应对波动的核心。

总结:高考成绩波动引发的心理落差本质上是“对确定性的渴望”与“现实不确定性”的冲突。通过认知调整、行为干预和系统支持,考生可将落差转化为成长的契机,正如一位心理咨询师所言:“成绩波动是上天用一次小挫折帮你避免未来更大的危机”。

推荐文章

选择专业时,应该关注哪些课程设置

2025-02-28健康饮食与作息规律对高考成绩的潜在影响分析

2025-03-19海外留学热门专业推荐

2024-11-29如何选择大专专业

2025-01-30高考后如何快速适应大学生活

2024-12-10理科与文科专业的选择有什么不同

2025-01-22南邮大学管理学专业的培养目标是什么

2024-12-19昆明的法学专业就业方向有哪些

2024-11-24考军校的复习资料推荐

2025-01-02如何准备专业面试

2024-10-23