高考最低控制分数线按1.1~1.2倍计划数划定,主要是为了平衡高校招生计划与考生录取风险,确保招生工作的顺利进行。具体原因和机制如下:

一、确保高校有充足生源选择

1. 应对退档风险

高校招生时存在考生因身体条件、单科成绩、志愿不服从调剂等因素被退档的情况。按1.1~1.2倍比例投档,可为高校提供一定数量的候选考生,即使部分考生被退档,仍能通过补录完成招生计划。例如,某高校计划招100人,若按1:1.2比例调档120人,最终择优录取100人,剩余20人退档后仍可通过征集志愿或后续批次补录。

2. 适应志愿填报的不确定性

考生填报志愿存在随机性和不均衡性,部分高校可能出现报考人数不足的情况。通过扩大投档比例,可避免因生源不足导致计划浪费,尤其对偏远地区或冷门专业尤为重要。

二、平衡招生计划与考生利益

1. 减少高分落榜风险

若按1:1比例投档,一旦考生因特殊原因被退档,高校需通过征集志愿补录,可能导致录取分数线大幅波动,甚至出现“断档”现象。而扩大投档比例后,高校可在初始投档阶段完成大部分计划,减少后续补录的不确定性。

2. 匹配分段录取机制

新高考模式下,分数线分段划定(如一段线、二段线),按1.2倍比例划线可确保更多考生参与本科批次竞争。例如,山东一段线按本科计划1.2倍划定,线上考生虽多出20%,但未录取者仍有机会参与后续批次填报,避免“滑档”考生直接落入专科批次。

三、政策依据与灵活性

1. 国家规定与地方调整

教育部规定投档比例原则上不超过120%,但具体比例由各省与高校协商确定。例如,梯度志愿模式下默认比例为120%,而平行志愿通常为105%左右,以降低退档率。

2. 动态调整机制

各省根据当年考生成绩分布、招生计划增减、报考人数等因素动态调整比例。例如,浙江按实考人数的60%和90%划定一段线、二段线,而非固定比例,更注重考生整体分布。

四、对考生的意义

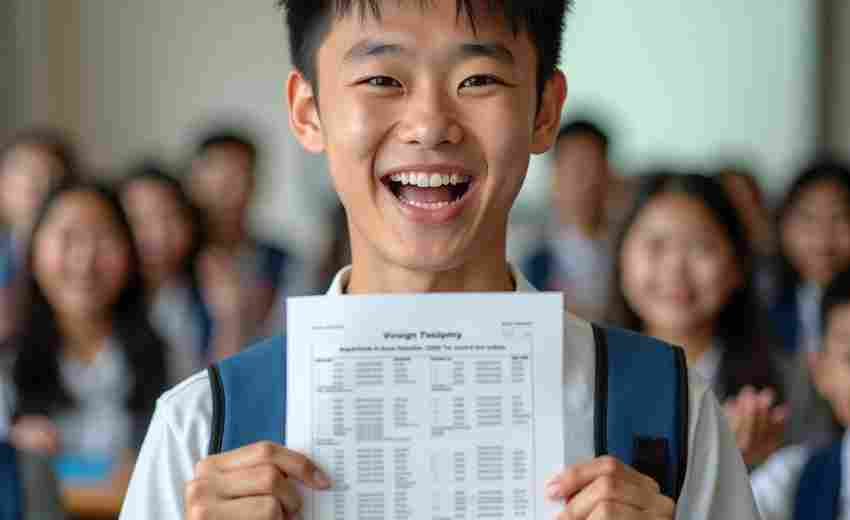

1. 分数线≠录取线

最低控制分数线仅代表填报资格,实际录取分数线由高校根据投档考生分数确定,通常高于省控线。例如,某高校录取最低分可能比省控线高几十分。

2. 志愿填报策略

考生需结合“线差法”和“位次法”评估录取概率。例如,参考往年高校录取分数线与省控线的分差,或对比自身位次与目标院校的历年位次范围。

按1.1~1.2倍计划数划定最低控制分数线,本质上是招生制度中风险控制与效率平衡的体现。既保障高校招生计划的完成,又为考生提供更多录取机会,同时适应不同批次和地区的差异性需求。这一机制在传统高考与新高考模式下均被广泛应用,是高考录取规则的重要基础。

推荐文章

桐城高考(桐城八中高考升学率)

2023-07-14法律专业的职业资格要求

2025-02-23高考志愿填报中,兴趣与前景如何平衡

2024-12-04上海财经大学的公共事业管理专业特色是什么

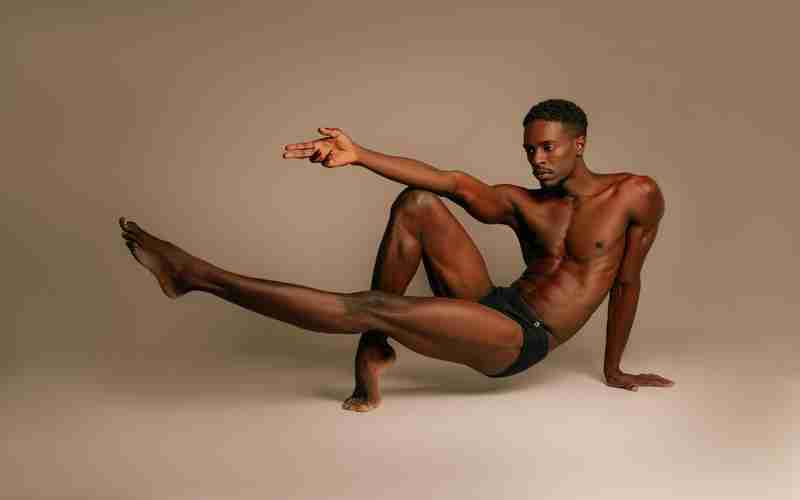

2025-01-03体育教育:体育教育专业的课程设置是什么

2025-02-01中职高考的录取规则是什么

2025-01-21专业学习中如何有效利用导师资源

2024-12-25高考填报时偏远地区院校的性价比如何评估

2025-04-06高考志愿填报系统的使用技巧有哪些

2024-10-26