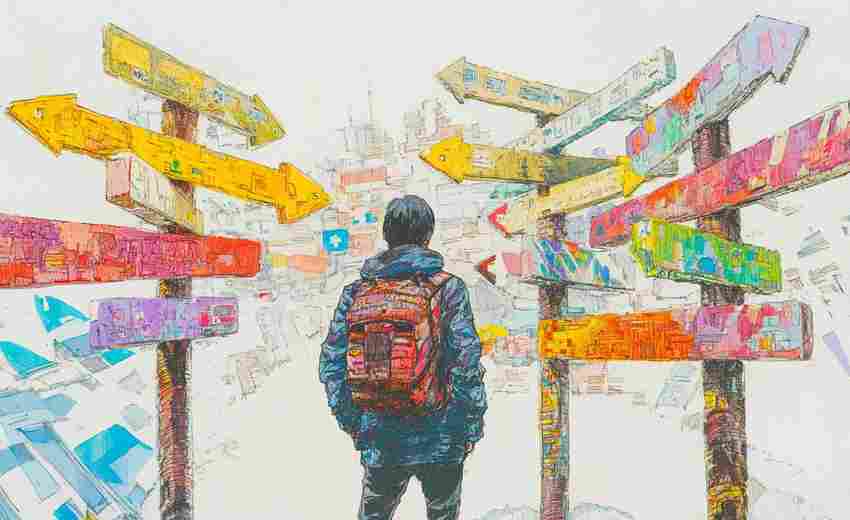

在高考制度中,法律权利与人权的冲突案例常涉及教育公平、个体权利与社会利益的平衡等问题。以下结合相关理论、案例及解决路径进行分析:

一、典型案例类型及冲突表现

1. 区域录取分数线差异引发的公平争议

冲突核心:考试公平(统一标准)与区域公平(分省配额)的矛盾。例如,不同省份考生进入同一高校的分数线差异悬殊,导致考生权利不平等。法律依据:宪法规定公民享有平等受教育权,但《高等教育法》赋予高校招生自主权,形成法律适用冲突。2. 综合素质评价与客观公平的冲突

案例:将社会实践、艺术素养等纳入高考评价体系,可能因城乡资源差异导致部分考生处于劣势。争议焦点:选拔效度(效率)与评价标准统一性(公平)的平衡。3. 特殊群体权益保障问题

案例:残疾考生、少数民族考生加分政策是否构成反向歧视?例如,某省取消少数民族加分引发“平等权”争议。法律困境:政策倾斜的合法性与社会公平的边界。二、冲突成因分析

1. 法律规范不明确

教育立法中权利边界模糊,如《教育法》对“公平”的定义缺乏操作性解释,导致政策执行争议。2. 价值取向差异

效率(选拔人才)与公平(保障基本权利)的天然张力,例如高校自主招生权与统一考试制度的矛盾。3. 社会利益与个体权利的博弈

如高考移民问题中,个体追求优质教育资源的行为可能损害区域教育公平。三、解决路径与原则

1. 立法完善与规范协调

明确权利边界:通过修订《教育法》《高等教育法》,细化“教育公平”的具体标准,例如统一区域配额的计算公式。法律冲突解决规则:优先适用上位法(宪法中的平等权条款)、特别法优于一般法(教育领域专门法)。2. 司法审查与个案衡平

司法介入:对争议政策进行合宪性审查,如通过行政诉讼挑战不合理的加分政策。利益衡量原则:借鉴“比例原则”,在个案中平衡考生权益与社会公共利益。例如,对特殊群体加分政策的必要性审查。3. 政策设计的动态调整机制

动态配额制度:根据人口流动、教育资源分布调整分省录取名额,减少区域间不公。多元化评价体系:引入“多次考试+综合评价”模式,降低单一考试对权利的过度影响,同时通过技术手段(如标准化评分)减少主观性偏差。4. 社会参与与程序正义

公众协商机制:在政策制定中纳入考生、家长、教育专家等多方意见,确保程序透明。权利救济渠道:建立高考申诉与仲裁平台,为考生提供法律救济途径。四、理论支撑与价值导向

1. 权利相对性理论(刘作翔)

任何权利的行使均受社会条件限制,需在冲突中寻求“合法性”与“正当性”的平衡。例如,高校自主权不能突破宪法平等原则。2. 利益衡量方法论(王克金)

通过立法与司法途径对冲突利益进行排序,优先保护“核心人权”(如受教育权),兼顾社会整体效益。3. 实质平等原则

对弱势群体(如贫困地区考生)采取补偿性措施,通过差异化实现实质公平。五、实践启示

参考国际经验:如美国“平权法案”通过司法判例调整种族配额政策,兼顾公平与多元价值。技术赋能:利用大数据分析教育资源分布,为政策制定提供科学依据。总结:高考中的权利冲突需通过“立法规范—司法审查—政策优化”多维度解决,核心在于平衡个体权利与社会利益,确保教育公平的实质化与动态化。未来改革应注重法律体系的协调性、程序的民主性及技术的辅助性。

推荐文章

商科类专业的职业发展方向

2024-12-13志愿调剂的流程是什么

2024-12-14如何通过网络资源了解专业

2024-10-27未来趋势对专业选择的影响有哪些

2024-12-16如何处理高考压力和焦虑

2024-12-25高考复读生如何应对意外情况

2024-11-29农业科学专业的就业机会如何

2024-12-30如何了解河南省高校的就业率和前景

2025-02-16文科生的热门专业有哪些推荐

2025-02-13河南专科大学的护理专业如何

2025-02-15