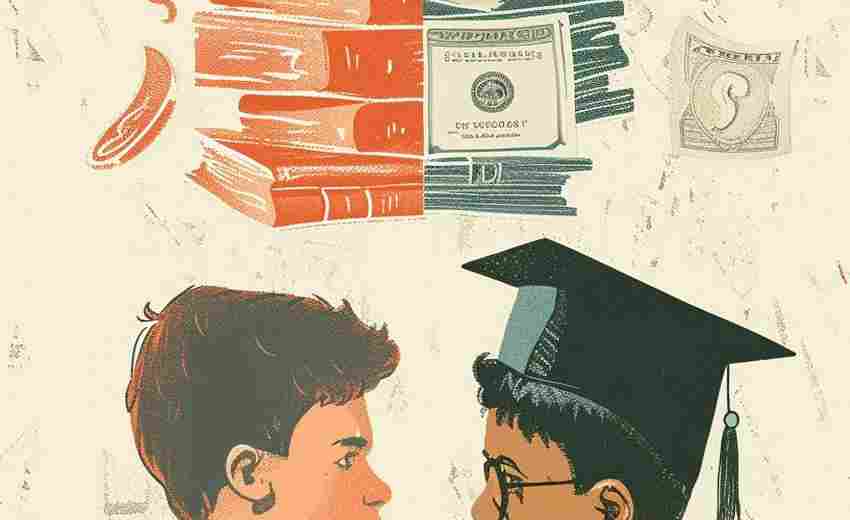

高考综合素质评价作为新高考改革“两依据一参考”中的“一参考”,在录取中的作用逐渐凸显,尤其在多元升学路径中成为重要依据。以下是其具体作用及实施方式:

一、在传统高考统一招生中的作用

1. 作为录取参考依据

在传统高考中,综合素质评价档案主要作为高校录取的辅助参考。例如,部分高校在专业调剂、同分排序时,会优先考虑综合素质评价中社会实践、学科特长等表现。山西、广西等省份明确要求高校在录取时参考该档案,尤其在考生分数相同时作为重要区分依据。

2. 影响专业适配性

高校在特定专业(如文科类、实验班等)录取时,可能结合综合素质评价中的研究性学习、学科竞赛等记录,判断学生是否具备专业发展潜力。

二、在多元升学路径中的核心作用

1. 综合评价招生的关键指标

在综合评价招生中,综合素质评价是核心评价维度之一。例如,浙江省“三位一体”招生将考生的高考成绩、校测成绩和综合素质评价按比例(如6:3:1)折算为综合分,直接影响录取结果。上海纽约大学、南方科技大学等校在初审阶段会重点审核学生的社会实践、创新成果等材料。

2. 强基计划与专项计划的重要参考

强基计划、高校专项计划等选拔中,综合素质评价档案用于评估学生的学科潜力、科研经历和社会责任感。例如,部分高校对在科创竞赛中获奖或有研究性学习成果的考生给予校测加分。

3. 中外合作院校的选拔依据

西交利物浦大学、昆山杜克大学等中外合作高校在校测环节中,通过面试、个人陈述等方式考察学生的综合素质,评价结果直接影响录取。

三、在综合素质评价招生中的直接作用

1. 档案内容直接影响初审通过率

综合素质评价档案中的学业成绩、获奖记录、社会实践等是高校初审的重要依据。例如,北京外国语大学要求考生提供高中阶段校级以上荣誉证明,并在自荐信中突出个人特长。

2. 校测环节的评分依据

在校测(尤其是面试)中,考官可能结合档案中的活动经历、研究性学习等内容提问,评估学生的逻辑思维、表达能力和专业适配性。例如,中国计量大学的面试会围绕学生的科技活动、领导力经历展开。

四、不同省份的政策差异

1. 浙江、江苏等改革先行省份

2. 其他省份的逐步推进

山西、广西等地虽未将综合素质评价直接折算为分数,但明确要求高校在录取中参考档案内容,尤其在特殊类型招生中。

五、对学生备考的建议

1. 针对性提升档案质量

2. 关注目标高校的个性化要求

不同高校对档案内容的侧重点不同,例如:

综合素质评价已从“软性参考”逐步转变为“硬性指标”,尤其在综合评价、强基计划等路径中成为录取的核心要素。学生需从高一开始系统规划,结合目标院校要求,全面提升学业、实践和创新能力,以在多元录取竞争中占据优势。更多政策细节可参考各省教育考试院及高校招生简章。

推荐文章

高考复习资料的选择标准

2025-02-24文化产业管理专业的学习内容有哪些

2025-02-21中考志愿填报应注意哪些与分数线相关的问题

2024-11-03高考冲刺阶段:资料整理的三大黄金法则

2025-03-10如何利用实习经验选择专业

2025-01-08如何提高写作的创造力

2025-01-01不选科对大学专业选择有影响吗

2025-01-02高考志愿填报前必做的职业性格测试有哪些

2025-04-04计算机科学与技术专业有什么就业前景

2024-12-25软件工程的生命周期是什么

2024-12-26