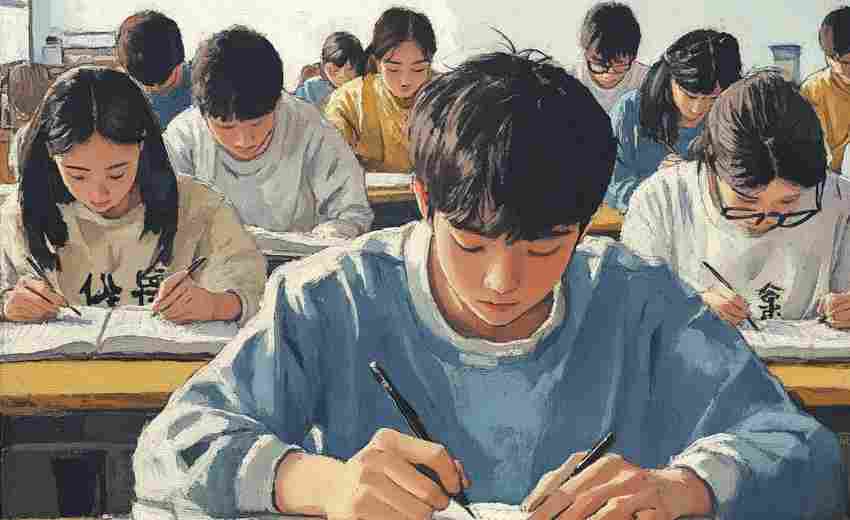

高考诚信教育作为预防考试作弊的重要手段,其有效性体现在多个层面,但同时也存在一定局限性。以下从有效性、局限性及改进建议三个维度进行分析:

一、诚信教育有效性的体现

1. 提升道德认知与自我约束

诚信教育通过思政课、主题班会、案例警示等形式,帮助学生树立正确的价值观。例如,巴中市将诚信教育纳入日常教学,组织学生签订《诚信考试承诺书》,并开展诚信故事分享会,使学生将诚信内化为行为准则,2020-2024年实现全市考试“零作弊”。研究显示,当学生意识到作弊不仅是违规行为,更关乎人格污点和社会评价时,其作弊动机显著降低。

2. 制度威慑与法律约束的辅助作用

诚信教育与法律惩戒相结合形成双重防线。例如,《国家教育考试违规处理办法》明确作弊者各科成绩无效,并记入诚信档案,影响升学及就业。2023年教育部公布的典型案例显示,组织作弊者可被判处3年以上有期徒刑,这一法律震慑使部分潜在作弊者因风险过高而放弃行动。

3. 社会氛围与家校协同的推动

诚信教育通过媒体宣传、家长参与等方式营造社会共识。如巴中市利用公交显示屏、短信等普及诚信观念,家长会被要求配合监督,形成“作弊可耻”的舆论压力。研究表明,家校合作能有效减少家长因“高考决定论”而协助作弊的行为。

二、诚信教育的局限性

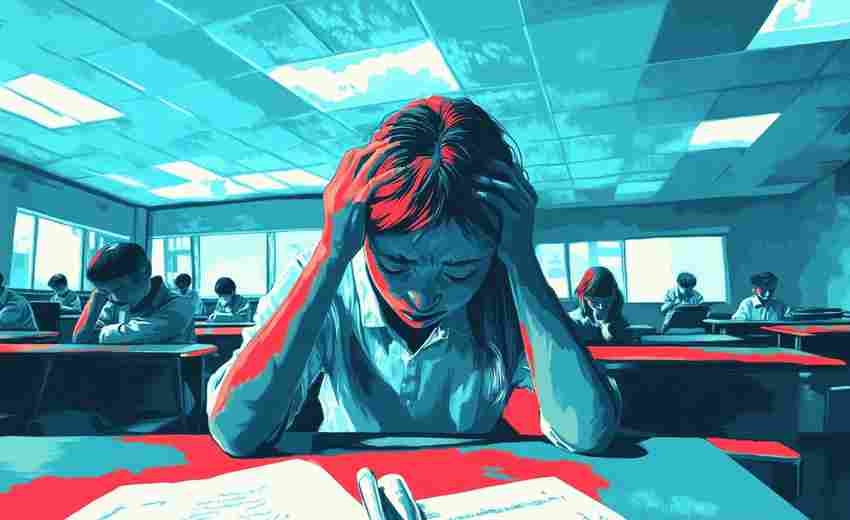

1. 应试压力与功利主义的冲击

在“分数至上”的应试环境下,部分学生及家长仍将高考结果视为唯一目标。例如,吉林松原市曾有家长公开支持作弊,认为“考上就光荣”,反映出诚信教育与现实利益间的矛盾。教育资源分配不均导致竞争加剧,诚信教育难以完全消解作弊的短期诱惑。

2. 教育形式化与执行差异

部分地区的诚信教育流于表面,如考前悬挂标语但缺乏日常渗透。网页1指出,许多学校的诚信宣传“更像是给领导看的”,未真正内化为学生行为。城乡教育资源差异导致农村地区诚信教育覆盖面不足。

3. 技术作弊与产业链的挑战

高科技作弊手段(如隐形耳机、网络传题)使传统诚信教育面临新挑战。例如,2022年某考生利用手机避开安检作弊,反映出技术防范与道德教育需同步加强。作弊产业链的隐蔽性也增加了教育干预的难度。

三、优化诚信教育的建议

1. 深化教育内容与方法

2. 完善制度与技术保障

3. 构建多方协同机制

高考诚信教育在提升道德自律、辅助法律威慑等方面具有显著效果,但其有效性受制于教育形式化、功利主义及技术挑战。未来需通过内容创新、制度完善和多方协作,构建更立体的防作弊体系,真正实现“诚信考试光荣”的社会共识。

推荐文章

高考取消(20年后会取消高考吗)

2023-09-25山东高考赋分表中的学科权重如何计算

2024-11-22商务管理与市场营销的关系是什么

2024-12-23如何利用职业咨询服务填报志愿

2024-12-01艺考生文化课成绩要求降低背后的机遇与挑战

2025-03-26辽宁省的高校录取规则有哪些

2025-01-02选择热门专业会有哪些潜在风险

2025-02-04学费较低的专科专业有哪些

2025-02-08影视动画专业的行业趋势是什么

2025-01-25如何从社会需求角度选择专业

2024-10-28