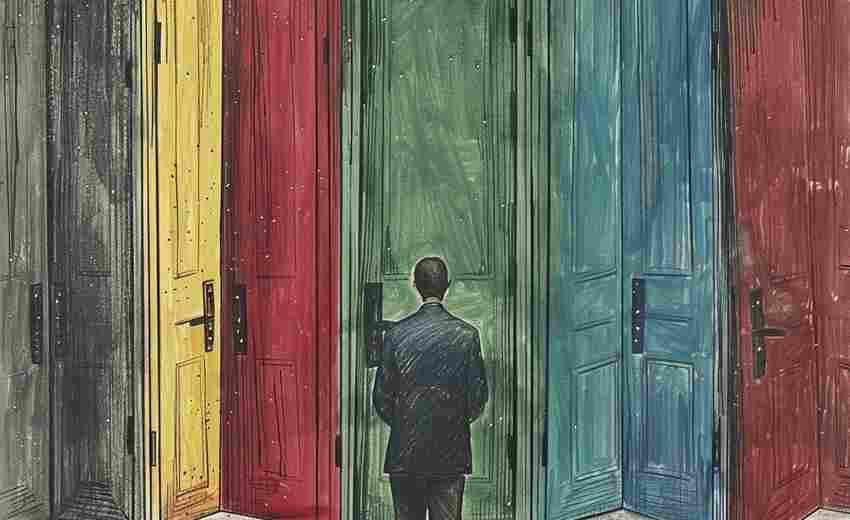

高考选科组合不仅决定了学生未来可报考的专业范围,也深刻影响着跨专业发展的可能性。以下是基于多维度分析的选科影响及应对策略:

一、选科组合对跨专业发展的限制与机遇

1. 专业覆盖率与跨学科灵活性

高覆盖率组合(如物理+化学+生物):覆盖约99.9%的理工医类专业,但文科类专业选择受限(如历史学、文学等)。中等覆盖率组合(如物理+地理+生物):覆盖约99%,适合希望保留理工科选择权但避开化学竞争的学生,但医学等专业可能受限。低覆盖率组合(如历史+政治+地理):覆盖约50%-70%的人文社科专业,但理工科几乎无法报考。跨专业影响:选择高覆盖率组合的学生未来跨专业时更灵活,但可能因学科固化需额外补充知识;低覆盖率组合则需通过考研或辅修突破限制。

2. 学科关联性对知识迁移的影响

理科组合(如物理+化学):强化逻辑思维和计算能力,适合跨工科、数据科学等领域,但需补充文科方法论。文理交叉组合(如物理+政治+地理):兼具理科思维与社科素养,适合跨法学、经济学等交叉学科。纯文科组合:培养人文素养,但跨理工科需从头学习数学和科学基础。二、跨专业发展的核心挑战

1. 高校专业选科要求的硬性限制

如医学类专业普遍要求物理+化学+生物,未选生物的学生即使通过其他途径报考,也可能因知识断层影响学习。部分新兴专业(如人工智能)要求物理+化学,未选化学的文科生无法直接跨入。2. 学科基础薄弱导致的学业压力

未选物理的学生若跨考计算机科学,需额外补修高等数学和编程基础,学习成本高。历史组学生报考心理学时,部分高校(如北师大)要求物理,导致跨专业路径受阻。三、跨专业发展的策略建议

1. 选科阶段的早期规划

兴趣与潜力结合:通过霍兰德职业测试、多元智能测评等工具,明确兴趣领域和学科潜能,优先选择兼容性强的组合(如物化地、史政生)。动态匹配高校要求:参考《普通高校本科招生专业选考科目要求指引》,结合目标院校的最新政策调整选科。2. 学科组合的优化设计

理工科跨专业推荐组合:物化政:覆盖、法学、人工智能等跨领域需求。物化地:适合环境科学、地理信息等交叉学科。文科跨专业推荐组合:历政生:兼容法学、护理、国际关系等。历政地:适合考公、新闻传播等。3. 长期能力培养路径

补充学科知识:如文科生通过MOOC学习基础编程,理科生选修社会学课程。实践与实习:参与跨学科项目(如“理工+社科”课题研究),提升综合竞争力。升学路径规划:通过双学位、辅修或考研实现专业转换,重点关注对本科背景限制较小的专业(如管理学、教育学)。四、典型案例分析

1. 案例1:物化生→法学

挑战:需补充法律逻辑和人文素养。策略:高中阶段选修政治,参与模拟法庭活动;大学辅修法学,强化文书写作能力。2. 案例2:历政地→数据科学

挑战:数学和编程基础薄弱。策略:通过在线课程学习Python和统计学,参加数据可视化竞赛,申请统计学第二学位。五、政策与资源支持

1. 关注动态政策:如广东省2027年选科要求中,部分理工专业放宽至物理+化学即可。

2. 利用官方平台:通过“阳光高考网”查询专业选科要求,结合本地化数据(如浙江省“7选3”模式)调整策略。

高考选科组合是跨专业发展的起点而非终点。学生需通过科学规划、动态调整和持续学习,突破学科壁垒。家长和学校应提供生涯指导(如职业体验课程、高校宣讲会),帮助学生构建适配未来需求的“弹性知识体系”。

推荐文章

电气工程的主要研究方向

2024-11-05高考报名是否可以选择多种科目

2025-01-24小高考美术专业的考试科目有哪些

2024-12-01如何在分数线附近提升竞争力

2024-12-31生物学中的重要概念有哪些

2025-03-02如何评估不同专业的就业前景

2025-01-30自主招生的优势和劣势是什么

2024-12-14建筑学专业需要具备哪些素养

2024-12-09复读生的学习材料选择技巧

2024-12-30新高考改革的主要内容有哪些

2025-02-25