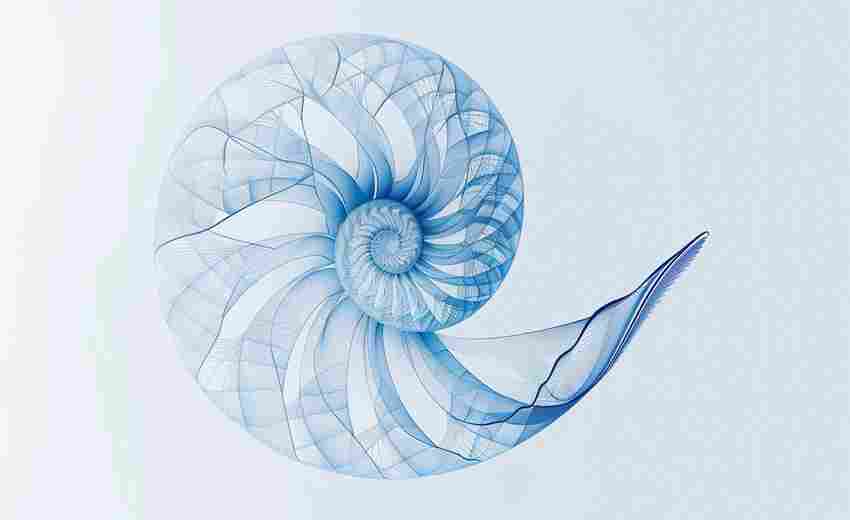

一、三羧酸循环的核心地位解析

1. 代谢枢纽:三大营养物质的共同通路

三羧酸循环(TCA循环)是糖、脂肪、蛋白质三大营养物质分解代谢的最终共同途径。糖类通过丙酮酸生成乙酰辅酶A,脂肪经β-氧化分解为乙酰辅酶A,而氨基酸脱氨基后也可转化为循环中间产物(如α-酮戊二酸、草酰乙酸等)。这种代谢整合使其成为生物体能量代谢的“熔炉”。

2. 能量生成的核心机制

直接产能:每轮循环产生1分子GTP(相当于ATP)、3分子NADH和1分子FADH₂,总计通过后续氧化磷酸化可生成约10分子ATP。高效性:相较于无氧呼吸,TCA循环通过彻底氧化有机物释放大量能量,是需氧生物高效产能的核心。电子传递链的燃料库:NADH和FADH₂将电子传递至线粒体内膜,驱动质子泵形成跨膜梯度,最终合成ATP。3. 动态平衡与调控

关键酶调节:柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶、α-酮戊二酸脱氢酶复合体受ATP/ADP比值、NADH浓度及底物反馈调节,确保能量供需平衡。中间产物的回补:草酰乙酸等中间体被其他代谢途径消耗时,通过丙酮酸羧化酶催化的回补反应维持循环运转。二、高考难点突破

1. 循环步骤与酶促反应的记忆

难点:循环涉及8步反应,需记忆底物、产物、酶及能量变化。突破策略:口诀记忆:如“缩合→异构→脱羧→脱羧→底物磷酸化→脱氢→水化→脱氢”,对应柠檬酸→异柠檬酸→α-酮戊二酸→琥珀酰CoA→琥珀酸→延胡索酸→苹果酸→草酰乙酸。酶分类:注意关键酶(如柠檬酸合酶、异柠檬酸脱氢酶)的变构调节位点。2. 能量计算与碳原子去向

难点:每分子葡萄糖彻底氧化产生30-32 ATP的计算逻辑。突破点:分阶段计算:糖酵解(2 ATP)、丙酮酸→乙酰CoA(2 NADH → 5 ATP)、TCA循环(2轮×10 ATP=20 ATP),总计约32 ATP。碳原子追踪:TCA循环中释放的CO₂来自草酰乙酸的羧基,而非直接来自乙酰CoA。3. 与疾病及实验设计的关联

糖尿病与代谢紊乱:胰岛素不足导致TCA循环中间体积累,脂肪分解增强,酮体生成增加,引发酸中毒。实验题常见考点:抑制剂分析:如丙二酸竞争性抑制琥珀酸脱氢酶,阻断循环。同位素标记法:追踪碳原子在循环中的转移路径。三、延伸拓展与学科前沿

1. 三羧酸循环与疾病

线粒体功能障碍:TCA循环异常导致ATP合成减少,引发肌肉无力、神经退行性疾病。癌症代谢重编程:肿瘤细胞通过增强糖酵解和减少TCA循环活性(Warburg效应)维持快速增殖。2. 学科交叉与创新应用

抗衰老研究:补充α-酮戊二酸(AKG)可增强线粒体功能,延缓衰老。代谢工程:通过调控TCA循环中间体(如柠檬酸)的生物合成,优化微生物发酵生产有机酸。3. 高考创新题型预测

跨模块综合:结合光合作用(C₃/C₄植物光呼吸)与TCA循环的能量转化效率对比。科研情境题:如利用基因编辑技术敲除TCA循环关键酶,分析其对细胞代谢的影响。四、总结与备考建议

1. 知识网络构建:将TCA循环与糖酵解、氧化磷酸化串联,形成完整的能量代谢流程图。

2. 真题强化训练:聚焦能量计算、实验设计及代谢关联类题目(如2020年江苏卷、2023年全国乙卷)。

3. 学科素养提升:关注代谢调控在医学、农业等领域的应用,培养科学探究思维。

通过以上分析,三羧酸循环不仅是高考生物的核心考点,更是理解生命能量代谢的钥匙。掌握其原理、调控及延伸应用,可有效突破难点,提升学科综合素养。

推荐文章

调剂与转专业有什么不同

2025-01-21高考冲刺阶段,如何平衡压力与动力的双重挑战

2025-03-17选择专业时,地域因素的考虑

2024-12-09高考重点题型:静脉输液操作规范及常见问题

2025-04-16高考生必读:时尚设计专业核心技能与市场需求匹配度

2025-04-01自动化专业的应用领域有哪些

2024-12-25平行志愿填报的常见问题解答

2024-11-28面试礼仪细节:眼神交流与肢体语言管理

2025-03-13新高考改革下专业课程设置与职业规划的关联性分析

2025-03-18什么是哲学,如何影响思维方式

2025-01-29