人力资源管理专业在高校中的培养目标通常围绕复合型、应用型人才的培养展开,强调理论与实践的结合,并注重学生的综合素质与职业能力。以下是综合多所高校培养方案的核心目标归纳:

1. 核心素养与价值观培养

社会责任与职业道德:强调践行社会主义核心价值观,培养社会责任感、公共意识和职业,要求学生在工作中遵守法律法规,兼顾员工、组织与社会利益。例如,中央财经大学提出“立德树人”根本任务,注重思想道德与法律意识;东北师范大学要求学生具备“家国情怀”和人文素养。创新精神与终身学习能力:鼓励学生具备批判性思维、创新意识和持续学习能力,适应快速变化的行业环境。例如,四川某高校提出“数智化人才”培养目标,要求掌握数据分析与信息技术应用能力。2. 专业知识与技能培养

多学科知识融合:要求学生系统掌握管理学、经济学、心理学、法学等学科的基础理论,并深入理解人力资源管理六大模块(招聘、培训、绩效、薪酬、劳动关系、战略规划)。例如,汕头大学课程体系涵盖组织行为学、劳动经济学、绩效管理等核心课程。实践操作能力:通过案例分析、实验室模拟(如人才测评、招聘模拟)和实习实践,培养学生解决实际问题的能力。首都经济贸易大学强调“劳经特色”的实践应用,通过校企合作提升学生实务能力。3. 行业适应与职业发展

多元化就业导向:目标覆盖企业、、非营利组织等多领域,培养能够胜任人力资源规划、员工关系管理、组织发展等岗位的专业人才。例如,吉林大学注重学生在企事业单位中担任核心管理角色的能力。国际视野与跨文化沟通:部分高校(如中国人民大学、南开大学)强调国际化课程设置和外语能力,以适应全球化背景下的人力资源管理需求。4. 数智化与时代需求响应

技术与数据应用能力:随着数字化转型,高校逐步将人工智能、大数据分析融入课程。例如,某高校开设“数字化人才画像”微专业,培养运用数据工具进行招聘与决策的能力。战略管理能力:培养学生从组织战略高度理解人力资源管理,例如厦门大学强调“工商管理学科优势”,推动学生参与企业战略设计与实施。5. 特色化培养路径

区域服务导向:部分院校结合地方经济需求制定培养方案。例如,江门职业技术学院针对珠三角地区中小企业的需求,侧重招聘、培训等实务技能。科研能力提升:如北京师范大学要求学生参与国家社科基金项目,培养科研思维与学术能力。典型高校培养目标举例

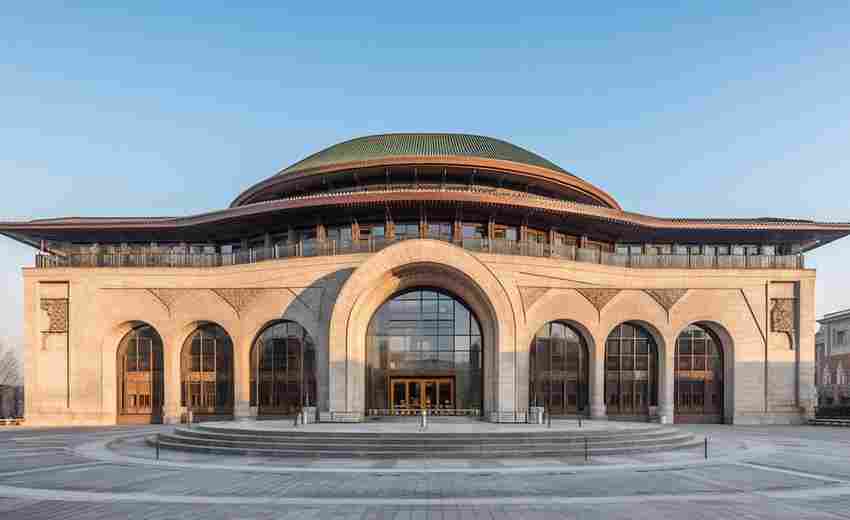

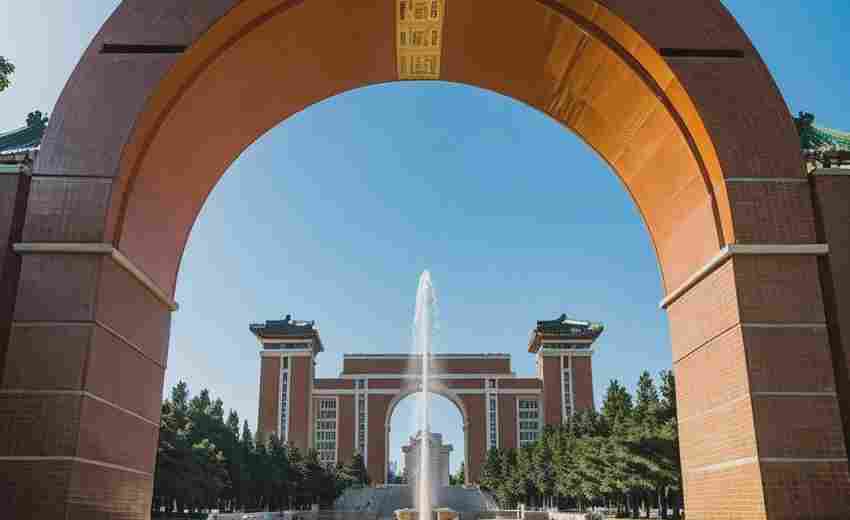

中国人民大学:培养“中国人力资源管理第一品牌”人才,注重学术研究与行业实践的双重推动,建立从本科到博士的完整培养体系。中央财经大学(函授):面向成人教育,强调“应用型专门人才”定位,突出政策法规与实操技能的结合。东北师范大学:融合“数智化管理”理念,培养兼具数据分析能力与人文关怀的复合型高级人才。高校人力资源管理专业的培养目标普遍聚焦于复合型知识结构、实践能力、职业和时代适应性,旨在为社会输送能够胜任现代组织管理需求的高素质人才,同时根据院校特色和区域需求调整侧重点。具体课程设置与培养路径可参考各校公布的详细方案(如核心课程与实践环节)。

推荐文章

心理学专业:心理咨询师的职业发展路径

2024-12-30如何理解机器学习的基本原理

2024-12-10临床心理学的职业发展路径如何

2024-12-21湖南科技大学的环境科学专业发展趋势

2025-01-18高考后暑期如何合理安排放松与学习

2025-03-29中外合作办学项目课程体系与普通专业有何不同

2025-03-15如何看待生物医学工程专业的发展趋势

2025-01-02遗传定律在杂交育种中的应用实例有哪些

2025-03-14复读生报考时的注意事项有哪些

2025-02-22土木工程专业的课程设置如何

2024-12-26