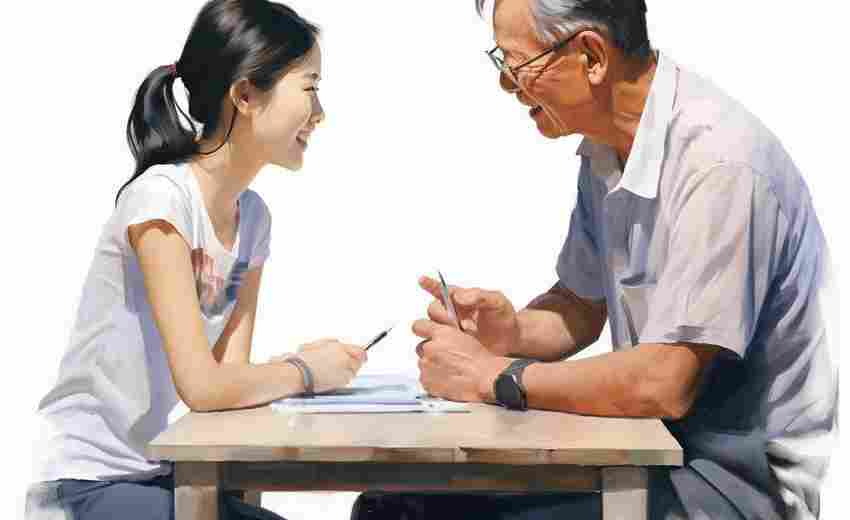

在高考志愿填报中,如何平衡兴趣与就业是考生和家长最关心的核心问题。以下结合政策解读、专家建议及案例经验,总结一套兼顾兴趣与就业的实用决策方法论:

一、自我评估:兴趣与能力的精准定位

1. 兴趣挖掘

区分“表面兴趣”与“深层兴趣”:通过职业测评工具(如霍兰德测试、MBTI)或实践活动(如大学先修课程、实习)明确兴趣方向。例如,对“生物医学工程”感兴趣的学生需了解其实际课程涉及数学、物理,而非单纯的医学研究。结合学科优势:兴趣需与学科能力匹配,如数学强者可优先理工科,逻辑思维弱者慎选计算机等对逻辑要求高的专业。2. 就业潜力评估

关注行业趋势:结合国家政策(如数字经济、新能源)及区域经济特点(如一线城市互联网发达、二线制造业集中)筛选专业。就业数据验证:参考教育部阳光高考平台、高校就业报告,避免盲目跟风“热门专业”(如人工智能竞争激烈,需结合个人竞争力)。二、信息整合:院校与专业的交叉分析

1. 院校层次与专业匹配度

高分段考生:优先冲刺名校王牌专业(如电子科大电子信息工程),利用院校资源提升就业竞争力。中低分段考生:以专业为导向,选择应用性强、就业率高的领域(如护理、机械制造),或关注地方特色院校的校企合作项目。2. 地域与资源的权衡

一线城市(如北京、上海)实习机会多,但竞争激烈;二三线城市院校性价比高,适合分数有限的考生。若学校层次相近,优先选择产业资源丰富的城市(如杭州的电商、成都的电子信息)。三、策略制定:梯度设计与动态调整

1. “冲稳保”梯度分配

冲(10%-15%):选择录取分高于预估分5-25分的院校,关注扩招专业或新设专业(如东北某985院校计算机类近年扩招20%)。稳(50%-60%):匹配预估分±5分的院校,注重“院校层次+专业热度+地域”三维平衡。保(25%-35%):预留低于预估分10-30分的院校,优先本省院校或校企合作专业,确保兜底。2. 动态调整机制

每次模考后重新换算等效分,结合“一分一段表”调整志愿梯度。关注高校招生政策变化(如新增专业、选科要求调整),避免无效志愿。四、平衡技巧:兴趣与就业的交叉点

1. 寻找交叉学科与复合型专业

如“人工智能+医学”“数据科学+金融”,既满足兴趣又能拓宽就业面。若兴趣与就业冲突,可考虑双专业或辅修(如主修计算机辅修设计)。2. 专业组内调剂策略

若专业组内有无法接受的专业,宁可不勾选“服从调剂”,避免被冷门专业录取。优先选择专业组内包含多个感兴趣专业的院校,降低调剂风险。五、备选方案与长期规划

1. 转专业与跨考路径

提前了解目标院校的转专业政策(如部分高校允许大一成绩前10%的学生转专业)。若录取专业不理想,可通过考研、辅修或职业资格认证调整方向。2. 终身学习视角

将本科作为起点,注重培养学习能力与综合素质,适应未来职业变迁。避坑指南

1. 警惕“专业名称陷阱”:如“信息与计算科学”实为数学类,非计算机专业。

2. 避免盲目冲热门:金融、人工智能等专业竞争激烈,需结合个人竞争力。

3. 保底志愿要“足够低”:至少预留5个低于预估分15分以上的志愿,防止滑档。

总结

兴趣与就业的平衡本质是“短期现实”与“长期潜力”的博弈。考生需以数据为锚(如等效分、位次排名),结合兴趣筛选职业方向,并通过梯度策略降低风险。若难以兼得,可优先选择“兴趣范围内就业较优”的专业,为未来保留调整空间。

推荐文章

辽宁高考的志愿填报策略

2024-12-14如何判断志愿优先还是调剂优先

2024-11-10财务与审计的主要区别是什么

2025-02-19五邑大学公共管理专业的课程设置

2025-01-31专业选择中,社会热点问题的影响

2025-03-05近年来高考分数线的趋势是什么

2024-12-20高考宁夏;宁夏高考移民后悔死了多少人

2024-02-24用线条勾勒时代,以色彩渲染梦想

2025-03-26填报志愿时如何处理个人发展与市场需求的关系

2024-12-23天津化学专业录取分数线与省内高校报考难度分析

2025-03-27