医学实习中的急救技能训练与高考物理知识之间没有直接的、必然的依赖性,但物理学科培养的逻辑思维能力和部分基础概念可能间接辅助急救技能的理解与应用。具体分析如下:

1. 急救技能训练的实践性特征

急救技能的核心是操作规范和临床应变能力,例如心肺复苏(CPR)、海姆立克急救法、止血包扎等,这些技能主要通过模拟训练、反复实操和标准化流程掌握。

2. 物理知识的潜在辅助作用

虽然急救操作本身不依赖物理知识,但物理学的某些原理可能间接支持对医疗设备或生理机制的理解:

3. 高考选科与医学院要求的关系

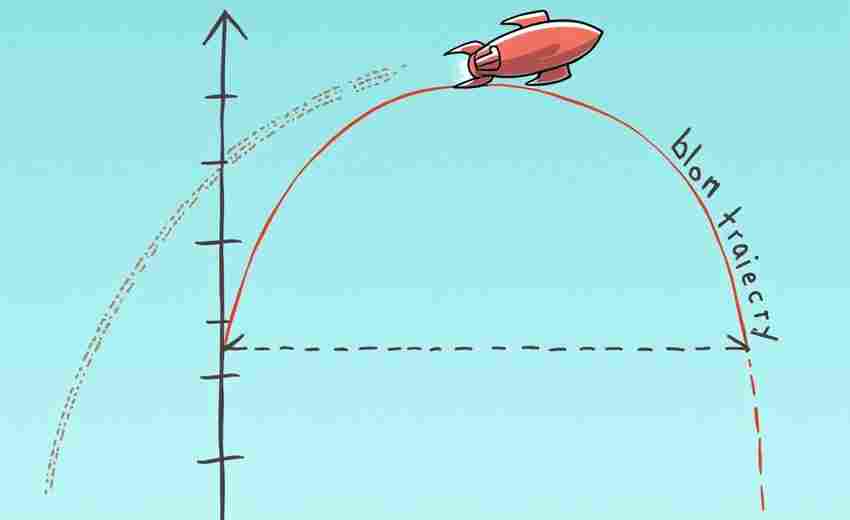

部分医学院可能将物理作为高考选科要求,但主要目的是筛选逻辑思维能力和学习潜力,而非急救技能的直接需求:

4. 急救技能训练的核心知识构成

急救技能的培训内容主要包括:

急救技能训练无需高考物理知识的直接支撑,但物理学科培养的逻辑分析能力可能间接提升医学学习的整体效率。急救的核心在于实践操作和医学理论的应用,而非物理公式或原理的运用。医学院更关注学生的基础医学知识、临床思维和动手能力,物理作为选科要求更多是考察学习潜力。

推荐文章

如何用高考成绩计算高考总分

2025-02-27设计学专业学生需具备哪些创意能力

2024-12-08音乐学:音乐的基本元素有哪些

2025-02-21云南高考专业选择误区:分数线与就业前景如何平衡

2025-03-16如何撰写个人陈述

2025-02-24什么是跨专业调剂

2025-02-11如何查询某所大学的特色专业列表

2025-03-13高校的专业设置是否会影响就业

2025-02-22什么是专业限制与体检的关系

2025-01-18农业科学的研究方法是什么

2024-12-31