一、政策与制度因素

1. 招生计划调整

高校招生计划的增减直接影响分数线。招生人数增加通常会降低录取分数,反之则可能推高分数,尤其当招生名额稀缺时,波动更为明显。例如,北京大学若扩招,其下游院校(如上海交大)的分数线可能连锁下降。2. 录取规则改革

批次合并、志愿填报方式变化(如浙江新高考改革导致24.6%的专业分数线波动超10分)、综合评价录取等政策调整,均会显著影响分数线。3. 国家政策导向

如“双一流”建设、院校合并、专项计划(如中西部协作计划)等政策,会改变高校资源分配和录取倾向,进而影响分数线。二、考生相关因素

1. 考生人数与成绩分布

考生总量增加会加剧竞争,推高分数线;反之则可能降低。考生成绩的整体水平(如试题难度低导致普遍高分)也会影响分数线的划定。2. 报考行为与“大小年”现象

某校或专业若上一年录取分过低(小年),次年可能吸引更多考生报考,导致分数飙升(大年),形成周期性波动。例如,华北理工大学更名后录取分上涨65分。3. 区域竞争差异

教育发达地区(如京津沪)考生整体水平高、资源集中,分数线通常较高;而偏远地区因竞争较小或名额倾斜,分数线相对较低。三、社会与经济因素

1. 教育资源分配不均

发达地区拥有优质师资和培训资源,学生竞争力强,推高分数线;欠发达地区资源匮乏则可能分数线偏低。2. 就业与行业热度

热门行业(如计算机、医学)对应的专业报考人数激增,分数线水涨船高;冷门专业(如土建)则可能遇冷。3. 社会舆论与导向

特定时间段内的社会热点(如疫情对医学专业的影响)、院校声誉变化(如改名或)会短期影响报考热度。四、高校策略与结构因素

1. 专业设置与学费差异

高学费专业(如中外合作办学)可能因报考人数少而分数线较低;校区位置(如哈工大深圳校区)因地域优势吸引高分考生。2. 高校招生名额投放

高校倾向于在本地或周边省份投放更多名额(如青海大学本地招生比例达68%),导致地区间分数线差异显著。五、其他动态因素

1. 考试难度与命题趋势

试题难度高则整体分数偏低,分数线可能下调;反之则上调。命题侧重综合能力时,分数分布可能更分散。2. 突发事件影响

疫情、自然灾害等可能导致考试延期或招生政策临时调整,引发分数线异常波动。总结与趋势分析

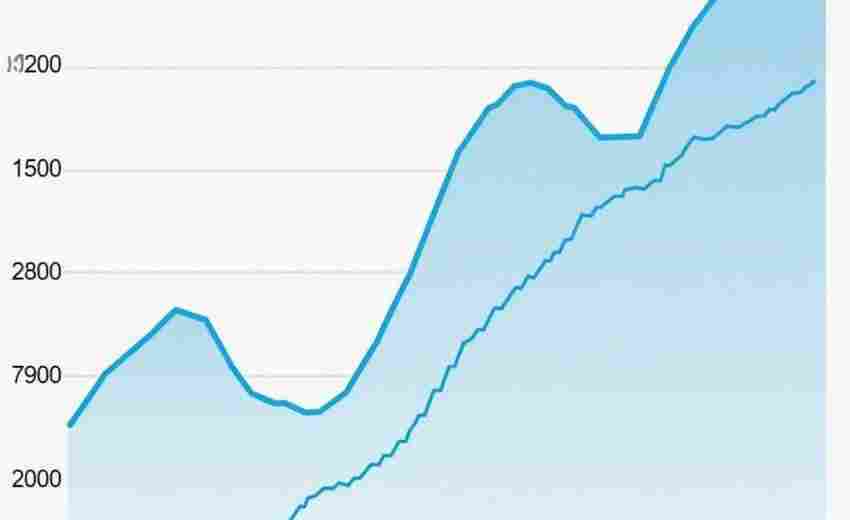

历年分数线波动是多因素共同作用的结果,其中政策调整、考生行为、资源分配是核心变量。尽管波动难以完全预测,但多数高校的录取位次在相邻年份相对稳定。考生需结合自身成绩、目标院校历史数据及政策变化,动态调整志愿策略。

推荐文章

医药专业的跨学科合作机会

2025-03-03高考成绩查询结果的可信度如何

2024-12-08河南省各专业的最低录取分数线是多少

2024-12-16怎样避免作文中的 clichés

2025-01-31如何进行有效的公众演讲

2024-12-19财务会计的基本原则是什么

2025-01-24自然科学与社会科学专业的区别

2024-12-22高考400分后转专业的可能性

2024-12-20城市规划专业需要哪些技能

2024-12-29与刑侦警察的关系如何

2024-12-19