双导师制在高校合作专业中的具体实施方式主要围绕导师选聘、职责分工、协同培养、考核激励等环节展开,通过校内外资源的整合实现理论教学与实践能力的深度结合。以下是具体实施方式的综合分析:

一、导师选聘机制

1. 校内导师选聘标准

资格要求:通常需具备中级以上职称或硕士/博士学位,具有扎实的学科理论知识和教学经验,熟悉基础教育改革方向(如教育学、心理学、课程与教学论等学科教师)。职责侧重:负责师范生的理论学习、教学技能训练、科研能力培养,以及指导毕业论文和职业发展规划。2. 校外导师选聘标准

资格要求:来自中小学或行业一线的优秀教师或技术骨干,需具备高级职称(如中教一级、高级工程师等)和丰富的实践经验,能够指导教学实践或技术应用。职责侧重:承担实践教学指导(如示范课、教学设计、课堂诊断)、实习带教、技能竞赛指导等。二、实施流程与分工协作

1. 导师配对与指导计划

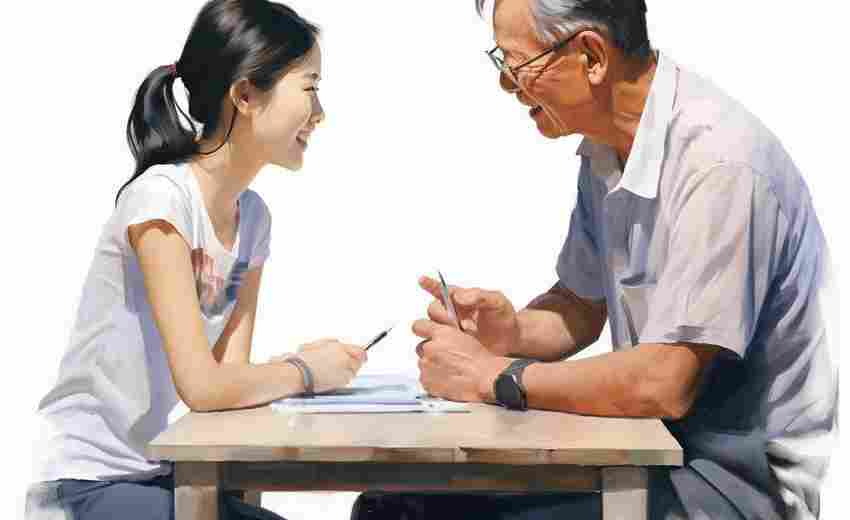

配对原则:根据学生专业方向、职业规划进行匹配,通常每名校内导师带15人以内,校外导师带5人以内。计划制定:校内外导师需共同制定培养方案,包括理论学习、实践任务、阶段性目标等。2. 协同培养模式

校内培养:校内导师通过课程教学、科研项目、学术讲座等提升学生理论素养,并组织微格教学训练、教学技能竞赛等。校外实践:校外导师通过顶岗实习、案例分析、企业项目等方式指导学生实践,例如师范生需在中小学完成5周的课堂教学和班级管理实践。双向流动:校内导师需定期到中小学参与听课、评课和教研活动,校外导师需到高校授课或开展专题讲座,促进职前职后教育一体化。三、保障与考核机制

1. 资源保障

经费支持:学校按比例配套资金,用于导师津贴、交通补助及实践基地建设。例如,河南师范大学对校外导师按2000元/聘期发放报酬,校内导师按教学工作量核算补助。平台建设:设立“中学名师工作中心”等机构,为校外导师提供办公和住宿条件,促进校企合作。2. 考核与激励

考核标准:从职业道德、教学效果、工作量等方面进行量化评估,考核结果与职称评聘、项目申报挂钩。奖惩措施:优秀导师可获评优优先权或额外奖励,不合格者取消资格并扣减津贴。四、典型案例与特色模式

1. 顶岗置换模式

高校教师与中小学教师互换岗位,例如河南师范大学要求校内导师到中小学完成5周的教学实践,校外导师到高校承担80学时的课程。

2. 案例教学与资源开发

导师需合作开发教学案例库,包含课堂视频、教案、课件等,供学生反复学习。

3. 双师课堂协作

通过线上与线下结合,校内导师主讲理论,校外导师实时指导实践操作,解决教学中的具体问题。

五、实施难点与改进方向

1. 挑战:

导师时间协调困难,需平衡教学与指导任务。校企合作深度不足,部分实践流于形式。2. 优化建议:

建立动态调整机制,根据学生反馈调整导师配对。强化校企联合教研项目,推动产学研深度融合。双导师制的核心在于理论与实践的双向赋能,通过制度化的合作机制打破校内外壁垒,培养符合社会需求的应用型人才。其成功实施需依赖严格的导师选拔、系统的协同流程、充足的资源保障以及灵活的反馈机制。

推荐文章

如何判断一个专业的竞争力

2025-02-28如何准备英语专业的考研

2024-12-09重庆2017高考农村考生优惠政策是什么

2024-12-30新媒体与传统媒体的区别

2025-03-04学校如何支持不选科学生的成长

2024-12-08高考选科如何影响酒店管理职业发展方向

2025-03-16如何评估专业的学术水平

2025-01-01新旧高考交替期复读风险与机遇分析

2025-03-11分数线对热门专业的影响

2025-01-19高考志愿填报误区:特色专业选择的常见问题解答

2025-03-29