名校与普通高校在学术环境上的差异显著,这些差异直接影响学生的成长路径和未来竞争力。在高考志愿填报中,如何权衡这些差异并做出理性选择,需结合个人目标、分数层次及长期规划综合考虑。以下是具体分析及策略建议:

一、学术环境的核心差异

1. 资源集中度

名校在科研经费、实验设备、国际交流项目等方面具有压倒性优势(如清华大学管理国家级实验室,斯坦福大学参与NASA项目)。而普通高校往往因经费限制,难以配备前沿设施,实践机会较少。

2. 师资与教学深度

名校聚集顶尖学者、诺奖得主及行业领军人物,课程内容更贴近学科前沿,且师生互动频繁(如课后讨论、科研组会)。普通高校教师可能更偏重基础教学,科研参与度较低。

3. 学术氛围与同辈影响

名校学生普遍具备更强的自主学习能力和竞争意识,图书馆、实验室的高密度学习场景成为常态。普通高校中,松散的学习氛围可能导致“努力者成为异类”。

4. 就业与校友网络

名校毕业生通过校友资源更容易进入头部企业或深造平台(如哥伦比亚大学校友网络覆盖全球政商精英),而普通高校学生需更多依赖个人能力突破。

二、填报志愿的权衡策略

(一)根据分数层次选择侧重点

1. 高分段考生(可冲刺985/211)

2. 中分段考生(一本线附近)

3. 低分段考生(二本/专科)

(二)通用决策原则

1. 长线思维:若计划考研,优先选名校(保研率高);若直接就业,侧重专业对口性和实习资源。

2. 风险对冲:采用“冲稳保”梯度填报,例如:前5个志愿冲名校冷门专业,中间15个选匹配院校的优势专业,后5个保底。

3. 兴趣验证:通过职业测评工具(如霍兰德测试)或实习体验,避免盲目跟风“热门专业”。

三、需规避的认知误区

1. 唯排名论:部分普通高校的特色专业实力超过名校(如杭州电子科技大学的计算机学科)。

2. 忽视隐性成本:名校中外合作专业学费高昂,需评估家庭经济承受能力。

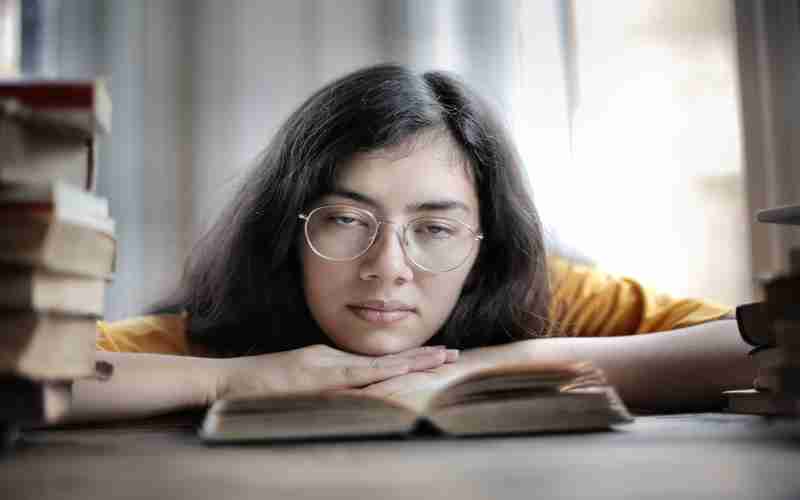

3. 低估适应难度:名校竞争压力大,心理承受力较弱的学生可能陷入焦虑。

四、补充建议

名校与普通高校的差异并非绝对,关键在于如何利用既有条件最大化个人发展。志愿填报的本质是“匹配”——找到最适配当前分数、性格和目标的选项,而非单纯追求标签。

推荐文章

如何有效准备调剂专业的面试

2024-12-19机械设计流程高考综合题:减速器设计关键参数解析

2025-04-05如何获取专业就业数据

2025-01-21影响专业选择的关键心理因素有哪些

2024-10-22社会学与心理学的区别是什么

2025-02-10参加实习对选择专业有何帮助

2025-01-16理科生适合哪些专业

2024-12-24填报志愿时如何平衡学校排名与个人适配性

2025-04-05医学类专业有哪些热门选择

2024-10-19写作与阅读的关系是什么

2024-12-30